Gustave Courbet

Ornans, 1819 - La Tour-de-Peilz (Suisse), 1877

« Courbet, c’est mieux que tout. »

Édouard Manet

« Son grand apport, c'est l'entrée lyrique de la nature, de l'odeur des feuilles mouillées,

des parois moussues de la forêt, dans la peinture de dix-neuvième siècle

[...]. Et la neige, il a peint la neige comme personne ! »

Cézanne

« Jusque-là, le peintre était un monsieur à la solde d'un roi ou d'un empereur, ou même d'un groupe de collectionneurs. Mais du jour où Courbet a commencé, c'est devenu le contraire. Il a dit :

“Je fais un tableau Monsieur le Collectionneur vous pouvez le prendre ou ne pas le prendre,

je ne le changerai pas, c'est à vous de vous soumettre à mes volontés” »

Marcel Duchamp

articles sur Gustave Courbet :

— Courbet et les deux amies, Sandor Kuthy,

— Salon de 1853, Théophile Gautier,

— Gustave Courbet à la tour de Peilz, Dr Paul Collin,

— Courbet, Champfleury,

— L'Enterrement à Ornans, 1880-1943, Champfleury.

— Courbet, Pierre Mac Orlan.

— Courbet, outre-monde, Christian Perret.

— Peut-on enseigner l'art ?, Gustave Courbet.

— Gustave Courbet, l'abbé Brune.

— Gustave Courbet, wikipedia.

Gustave Courbet, né le 10 juin 1819 à Ornans, près de Besançon (Doubs), et mort le 31 décembre 1877 à La Tour-de-Peilz en Suisse, est un peintre et sculpteur français, chef de file du courant réaliste.

Il est principalement connu pour le réalisme de ses œuvres opposées aux critères de l'académisme et transgressant la hiérarchie des genres, comme Un enterrement à Ornans  (1850), qui provoqua le scandale chez ses contemporains.

Anticlérical, ami de Proudhon et proche des anarchistes, il fut l'un des élus de la Commune de Paris de 1871. Accusé d'avoir fait renverser la colonne Vendôme, il est condamné à la faire relever à ses propres frais. Réfugié en Suisse, il meurt avant d'avoir commencé à rembourser. (source: wikipedia)

(1850), qui provoqua le scandale chez ses contemporains.

Anticlérical, ami de Proudhon et proche des anarchistes, il fut l'un des élus de la Commune de Paris de 1871. Accusé d'avoir fait renverser la colonne Vendôme, il est condamné à la faire relever à ses propres frais. Réfugié en Suisse, il meurt avant d'avoir commencé à rembourser. (source: wikipedia)

Sandor Kuthy, Berner Kunstmitteilungen, n° 222/223, juin/juillet 1983, p.1- 9. (traduction de l'allemand par l'auteur).

Courbet a peint une dizaine de tableaux représentant deux femmes. Dès la première fois où il en exposait un, critiques et public ressentaient le sujet comme équivoque et exprimaient leur désarroi, et même leur hostilité sans retenue.

Prenons deux exemples :

En visite au Salon de Paris en 1853 la veille de l’ouverture, l’empereur Napoléon III « donnait un coup de cravache au tableau »1.

Eugène Delacroix, lui, se rendait au Salon tout spécialement pour voir les œuvres de son jeune collègue, dont on parlait de plus en plus. Il confiait à son journal des sentiments fort mitigés :

« J’avais été voir les peintures de Courbet… J’ai été étonné de la vigueur et de la saillie de son principal tableau… mais quel tableau ! quel sujet ! La vulgarité des formes ne ferait rien ; c’est la vulgarité et l’inutilité de la pensée qui sont abominables ; et même au milieu de tout cela, si cette idée, telle quelle, était claire !… Ô Rossini ! Ô Mozart ! Ô les génies inspirés dans tous les arts qui tirent des choses seulement ce qu’il en faut montrer à l’esprit ! Que diriez-vous devant ces tableaux ! »2.

Courbet ne répondait pas à ces critiques, il ne donnait aucune explication concernant son sujet dont la « vulgarité et l’inutilité de la pensée (seraient) abominables ». Ce n’est que dans une lettre adressée à ses parents après le vernissage que l’on trouve une brève allusion. Il écrit y avoir apporté un changement en y ajoutant « un linge sur les fesses »3.. À l’origine, cette femme « vulgaire » était donc en plus toute nue ! Courbet s’était rendu compte qu’il exagérait parce que le tableau « épouvante un peu »4

musée du Petit-Palais, Paris. Fig. 2

musée des beaux-arts de Nantes. Fig. 3

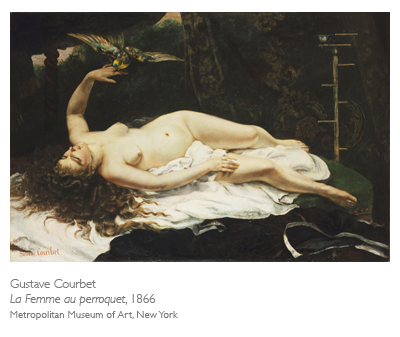

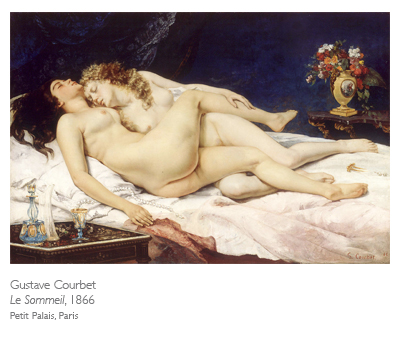

Pour dissiper le malaise ressenti par des personnes aussi différentes que Delacroix ou Napoléon III, pour clarifier cette chose « abominable » à laquelle il faisait allusion sans jamais la nommer, il lui a fallu treize ans. C’est, en effet, le temps dont Courbet a eu besoin pour représenter sans ambiguïté ce rapport particulier entre deux amies, peint pour la première fois en 1853 sous le titre Baigneuses (fig.1). Et c’est en 1866, qu’avec Paresse et luxure (fig. 7), deux corps nus, couchés, enlacés, scène érotique par excellence, qu’il clarifiait le sens réel du sujet. Après cette mise au point, il n’y reviendra plus. Entre-temps, il aura varié le thème des deux amies avec une étonnante régularité, tous les deux ans (au rythme des Salons de Paris), dans une ou plusieurs compositions en leur donnant des titres divers :

— 1853 : Les Baigneuses (140)5 (détail), Musée Favre, Montpellier, fig. 1

— 1856 : Les Demoiselles au bord de la Seine (203), Musée du Petit Palais, Ville de Paris , fig. 2

— 1858 : Baigneuses (autre titre : Les deux amies) (229), Musée des beaux-arts, Nantes, fig.3

— 1860 : Amour et Psyché (copie d’une peinture ancienne, découverte chez un collectionneur à Montpellier, un tableau au sujet « quelque-peu équivoque »), localisation inconnue6.

— 1862 : L’étang dans la forêt (autre titre : Deux baigneuses) (329)

Paysage près de Saintonge (330)

Baigneuses dans la forêt (331).

— 1864 : Vénus et Psyché (370), détruit, fig. 4

Le réveil (371), fig. 5

— 1866 : Le réveil(533), Musée des beaux-arts de Berne, fig. 6

Paresse et luxure (532), Musée du Petit Palais, Ville de Paris, fig. 7

détruit. Fig. 4

musée des beaux-arts de Berne. Fig. 6

musée des beaux-arts de Berne. Fig. 7

À l’exception des trois tableaux de 1862, où les deux amies ne sont que des figurantes, on lit aisément la progression du thème. Le peintre commence par une situation un peu ambiguë. Par la suite viennent des scènes à caractère mythologique, jusqu`à ce qu’en 1866 tout devienne clair : avec Paresse et luxure on se trouve devant un hymne à l’amour lesbien et, au-delà, à l’amour sans distinction de sexe, à l’érotisme tout court, dans un tableau majestueusement peint.

La démarche de Courbet vers l’énoncé de ce thème choquant est hésitante. Pour commencer, il recouvre, ultérieurement, les fesses de la Baigneuse. De même, dans Les femmes dans les blés, dessin préparatoire des Demoiselles au bord de la Seine, 1855 (40), la tête de l’une repose sur l’épaule de l’autre – sur le tableau la posture est nettement moins intime (fig. 2). Le cadre, où, successivement, le peintre place les deux amies, change aussi. Le sous-bois, puis l’eau où elles s’apprêtent à se baigner, cèdent la place, en 1864, à l’atmosphère intime d’un grand lit à baldaquin. Le peintre devient de plus en plus précis et dans les poses, et dans les gestes. La brune se penche sur la rousse et, tous les deux ans, se rapproche un peu plus de son amie ; pour finir — dans Paresse et luxure — les deux amies s’enlacent, après avoir échangé leurs places.

Les Baigneuses de 1853 n’est pas la toute première composition ou Courbet représente deux femmes. Déjà en 1840, en peignant Loth et ses filles (13), il peint deux sœurs qui entre elles décident : « couchons avec lui afin de donner une descendance issue de notre père ». Mais ici il s’agit d’une histoire biblique7, d’une illustration, et non pas d’un thème qu’il invente. Les cribleuses de blé (166) sont deux également, mais accompagnées d’un enfant qui fouille dans le tiroir d’un meuble. Il y a aussi quelques esquisses dans un carnet de croquis, par exemple Femme nue couchée à qui un ange qui plane semble parler8. L’ange dessiné par Courbet n’est pas, contrairement à la tradition, un homme, mais une femme. Cette étude est un pas de plus vers l'idée développé dans Paresse et luxure. Après cette suite des deux amies, Courbet ne peindra plus de tableaux à caractère érotique9.

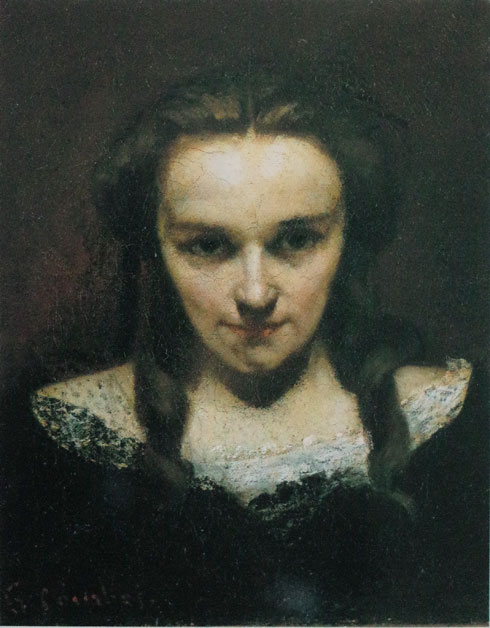

Il est évident, pour chacune de ces quatre compositions, que le peintre a eu recours à un seul et même modèle pour peindre les deux amies. La rousse est aussi la brune. C’est le même corps et le même visage10. L’identité de la rousse — qui selon le libre choix du peintre peut aussi être brune — est connue. Courbet a fait son portrait en 1866. Il s’agit de La belle Irlandaise, appelée aussi Jo, la Femme d’Irlande (fig. 9), la splendide rousse, dont Courbet admire la beauté et qui fut pendant plusieurs années son modèle. Elle était pour Courbet bien plus qu’un modèle parmi d’autres.

Il semble évident que Courbet aimait passionnément Jo. C’est à cette passion que nous devons quelques-unes des plus belles œuvres de l’artiste. Si personne n’en parle, si aucun document ne s’y réfère, c’est dû à sa sœur Juliette, à l’image immaculée qu’elle voulait transmettre de lui à la postérité. En effet, Juliette est l’inspiratrice de l’importante biographie consacrée par Georges Riat à Courbet, parue après sa mort. L’image du frère y est soigneusement épurée. Et pourtant, plusieurs tableaux témoignent de la passion pour Jo et sont confirmés par des recoupements biographiques.

Commençons avec le Portait de Jo de 1865 (447) ou, encore mieux, avec La belle Irlandaise, 186611. Courbet copie ce portrait à deux reprises, démarche inhabituelle pour lui, car deux acheteurs veulent l’acquérir. Il garde l’original, l’emporte dans son exil en Suisse et le présente, en 1876, à Lausanne et à Berne, dans le cadre de l’Exposition de l’art Suisse. Il précise qu’il prête trois tableaux importants ; le portrait de Jo n’est pas à vendre. En dehors de ces deux portraits, on identifie facilement la tête et le corps de Jo parmi les peintures de ces années, notamment dans les amies de 1864 et de 1866. Ajoutons à cela, sans prétendre à être exhaustifs, deux autres exemples12.

Dans la prison parisienne Sainte-Pélagie où il est enfermé du 22 septembre 1871 au 6 janvier 1872, Courbet a la possibilité de peindre. On connaît des natures-mortes, un autoportrait et un Portrait de Roussotte (783)13. Ce portrait que Courbet peint de mémoire alors qu’il est profondément déprimé, est celui de Jo. Il y peint aussi « sur la muraille, à côté de son lit, une magnifique tête de jeune fille, avec une fleur dans les cheveux, qui semblait reposer sur l’oreiller ; le directeur, abusé par ce trompe-l’œil, faillit se trouver mal à la vue d’une femme couchée dans le lit d’un prisonnier, puis il se mit à rire, son erreur reconnue »14. Il n’y a pas à douter que Jo représentait pour le peintre plus que n’importe laquelle de ses modèles. La deuxième peinture dont il faut parler est celle sur laquelle Jo apparaît différemment. C’est en 1866 que Courbet peint L’Origine du monde (530, fig.10). Courbet dit de cette peinture : « Vous trouvez cela beau…et vous avez raison… Oui, cela est très beau, et tenez, Titien, Véronèse, leur Raphaël, MOI-MÊME, nous n’avons jamais rien fait de plus beau »15. Il n’existe pas de preuve matérielle qui prouverait que Jo fut le modèle de L’Origine du Monde. Mais cela ne peut être qu’elle, si belle était aux yeux de l’artiste cette femme et tellement il l’a peinte « con amore » (Maxime du Camp). Il est par ailleurs hautement improbable que le rapport entre le peintre et le modèle de cet étonnant « portrait » ne fut que visuel.

Les biographies de Courbet ne mentionnent que rarement Jo, et comme modèle seulement. Pour en apprendre plus sur elle, on doit chercher dans les biographies du peintre américain James Mc Neil Whistler.

Symphonie en blanc, N° 2 : La Femme en blanc,

1864, Tate Gallery, Londres. Fig. 8.

.jpg)

Nationalmuseum, Stockholm, Fig. 9

musée d'Orsay, Paris. Fig. 10

Courbet fit la connaissance de Whistler, de quinze ans son cadet, en 1858, lorsque celui-ci finit ses études de peinture à l’École des beaux-arts à Paris. Une amitié immédiate s’établit entre eux, Whistler considérant alors Courbet comme son maître spirituel. Jusqu’en 1863, Whistler séjourne alternativement à Paris et à Londres. À partir de 1860, son modèle préférée et maîtresse, Jo Hiffernan, le suit dans ses déplacements. Entre 1860 et 1865, on l’identifie sur une dizaine de tableaux de Whistler. Celui-ci écrit à son ami Fantin-Latour que la chevelure de Jo « n’est pas rouge-or, mais rouge cuivre, exactement comme le rêvaient les Vénitiens ! »16 (fig. 8). Jo était Irlandaise, de religion catholique romaine.

Courbet a fait la connaissance de Jo dans l’atelier parisien de Whistler, boulevard de Batignolles, en hiver 1861/62. C’est en 1864 qu’il a fait le premier portrait d’elle. À la fin d’été 1865, Jo, Whistler et Courbet séjournaient pendant plusieurs mois à Trouville. Whistler a peint Courbet debout devant l’horizon infini dans Harmonie en bleu et argent : Trouville17, cependant que Courbet faisait son premier portrait de Jo.

Peu après leur retour à Paris, Whistler décide soudain de partir à Valparaiso pour soutenir les Chiliens contre l’Espagne. Avant son départ, le 31 janvier 1866, il donne plein pouvoir à Jo sur tout ce qu’il possède. À son retour, en septembre, Whistler et Jo se séparent à l’amiable. Whistler retourne en Amérique du Sud. En août, de nouveau à Paris, Whistler écrit une lettre incendiaire à son ami Henri Fantin-Latour au sujet de Courbet, il fustige son « maudit réalisme » et dit n’avoir jamais subi son influence. Juste avant, Courbet avait peint Le Réveil (fig.7), Paresse et luxure et, surtout, l’Origine du Monde !

Courbet avait une vie amoureuse mouvementée18. Sa liaison avec Virginie Binet a duré quinze ans. Courbet n’a jamais reconnu leur fils, Désiré Alfred Émile, né en 1847, « enfant naturel » selon son acte de naissance. Devenu ivoirier à Dieppe, il y est mort à l’âge de vingt-cinq ans.

En 1861, Juliette Courbet, d’Ornans, et son amie Lydie Jolicler, de Pontarlier, voulurent marier Courbet et Céline N., de Lons-le-Saunier. Les lettres de Courbet écrites à « Mademoiselle Céline » ne laissent aucun doute concernant son engagement sérieux19. Or, en Septembre 1861, lors de son séjour à Trouville en compagnie de Jo et de Whistler, Courbet informe les siens à Ornans qu’il prolonge son séjour. Deux mois plus tard, de retour à Paris, il écrit à son père qu’il est « las de toutes ces balivernes qu’on lui a contées, et qu’il a tout envoyé au diable »20. Suivent deux mois plus tard le départ inopiné de Whistler au Chili, les peintures susmentionnées de Courbet et peu de temps après, la rupture de Whistler et de Jo. Mais poursuivons !

Nous constatons, un peu surpris, s’agissant « seulement » d’un des nombreux modèles de son frère, que Juliette Courbet était très bien informée sur Jo Hiffernan. Après la mort de son frère, elle la rencontre à Nice (cela ne peut être un pur hasard). Jo y vivait depuis la guerre de 1870 et s’appelait Madame Abbott. D’après Juliette, Jo et Whistler ont eu un enfant (ce qu’ignorent les biographes du peintre !). Elle dit aussi que Jo Abbott « a des tableaux de Gustave, c’est une Parisienne établie ici depuis la guerre, c’est la Belle Irlandaise, qui nous raconte mille et mille choses. C’est chez elle, elle est mariée, où se donnent rendez-vous toutes les célébrités artistiques parisiennes. Elle invite à aller la voir tous les jours »21.

Le sens de la discrétion de Juliette se reflète dans la biographie de Courbet par Riat. Courbet y est présenté sans taches, sans ses principales faiblesses à savoir son fils non reconnu, sa passion amoureuse pour Jo, ou encore sa consommation démesurée d’alcool. Présenter l’œuvre et la vie d’un grand artiste dans toute sa complexité ne signifie nullement ternir sa réputation. En particulier, sa passion pour Jo a considérablement enrichi son œuvre picturale. Les peintures où Jo est représentée sont de qualité artistique exceptionnelle.

Quelques mois avant sa mort, Courbet, depuis son exil en Suisse, à La Tour-de-Peilz, reprit contact avec Whistler. Il sollicita son aide pour des ventes de tableaux. Cependant la première partie de la lettre est entièrement consacrée à leur séjour à trois à Trouville :

«Tour de Peilz, canton de Vaud

14 fevrier 1877

Mon cher Whistler

Il y a bien longtemps que nous nous sommes vus, c’est domage (sic !), car les idées s’échangent.

Où est le temps mon ami où nous étions heureux, et sans autres soucis que ceux de l’art, rappelez-vous Trouville et Jo qui faisait le clown pour nous égayer. Le soir elle chantait si bien les chants Irlandais elle avait l’esprit et la distinction de l’art. Je me rappelle aussi de notre démenagement à la ficelle du casino hôtel de la mer où nous prenions des bains sur la plage gelée et des saladiers de crevettes au beure (sic) frais sans compter la cotelette au déjeuner ce qui nous permettait ensuite de peindre l’espace la mer et les poissons jusqu’à l’horizon, nous nous sommes payés du rêve et de l’espace.

J’ai encore le portrait de Jo que je ne vendrai jamais, il fait l’admiration de tout le monde… »22.

Courbet et Jo se sont connus en 1861, elle a été son principal modèle autour de 1866, elle a quitté Paris en 1870. Leur relation a duré plusieurs années. On ignore quand et pourquoi ils se sont séparés. Mais le portrait de Jo que Courbet a emporté dans son exil et gardé jusqu’à sa mort, ou celui peint de mémoire en prison sur le mur de sa cellule, ainsi que la lettre qu’il a écrite à Whistler permettent à eux seuls de souligner combien Jo a été importante pour lui et pour son œuvre.

Avec le concours et l'aimable autorisation de Sandor Kuthy,

ancien conservateur du musée des beaux-arts de Berne.

Notes

1) ↑— cf. George Riat : Gustav Courbet, Paris 1906 pp.104/105

2) ↑— idem p.105, où est cité le journal de Delacroix.

3) ↑— idem p. 102, lettre de Courbet à ses parents : « pour les Baigneuses ça épouvante un peu, depuis vous, j’y ai ajouté un linge sur les fesses »

4) ↑— idem

5) ↑— les chiffres entre parenthèses qui suivent les titres des peintures indiquent leurs numéros dans Robert Fernier : La vie et l’œuvre de Gustave Courbet, Lausanne/Paris 1978, tome I. 1819-1865 Peintures, tome II. 1866-1877 Dessins, Sculptures.

6) ↑— Genèse 19, 30-38.

7) ↑— Fernier tome I. p.113

8) ↑— Idem tome II. p. 271, P. 37

9) ↑— Courbet n’a pas peint de couples homme-femme à l’exception des autoportraits de jeunesse p.ex. Les amants dans la campagne, 1844 (46)

10) ↑— La ressemblance des modèles n’a pas encore été signalée.

11) ↑— Riat p. 228 — l’auteur est enthousiaste : « Courbet l’a représentée en buste, de profil à gauche, la gorge voilée d’une chemisette blanche ; de la main gauche elle tient un miroir, où elle admire son magnifique teint clair de rousse, tandis que de la droite elle soulève les boucles de son opulente chevelure. Ce splendide portrait est daté de Trouville, 1866 »

12) ↑— p.ex. La réflexion, 1864 (430), Femme endormie aux cheveux roux, 1864 (373), Femme au perroquet, 1866 (526), Femme couchée, 1866 (527), Femme nue, 1866 (528), Baigneuse, 1866 (535), Femme à la vague, 1868 (628)

13) ↑— Riat, p. 332

14) ↑— Riat, p. 326

15) ↑— Fernier Nr. 530

16) ↑— A.M.L.Young/M.MacDonald/R.Spencer : The Paintings of James McNeil Whistler, New York, Haven and London 1980 p. 35. Jo était le modèle de nombreuses peintures de Whistler p.ex. : 35, 38, 40, 44, 52, 60, 61, 62, 63, toutes entre 1860 et 1865. Whistler avait une vision de Jo très différente de celle de Courbet ; Ce n’est que dans une gravure qu’on reconnaît aisément qu’il s’agissait de la même femme ; cf. Th. Duret : Histoire de J.Mc.N. Whistler et son œuvre, Paris 190, Portrait de Joe, fig. p.20

17) ↑— Isabelle Stewart, Gardner Museum, Boston. Cf. Young, idem Nr. 64

18) ↑— Fernier : Courbet et les femmes, in : Les amis de Gustave Courbet, Bulletin n° 33-34 Paris/Ornans 1965 p. 9-14

19) ↑— Riat, p. 221

20) ↑— Catalogue de l’exposition Courbet au Grand Palais, Paris 1977/78 n° 90

21) ↑— Idem. pp. 179/180 – cf. Bibliothèque Nationale. Estampes boîte VI. Lettre de Juliette Courbet à Castagnary du 18 décembre 1882.

22) ↑— Lettre de Courbet à Whistler, 14 février 1877, au Glasgow University Library, Shelfmark Whistler C 196.

Théophile Gautier, Feuilleton de La Presse, 21 juillet 1853.

Il se fait depuis trois ans beaucoup de bruits autour du nom de M. Courbet ; il a des fanatiques et des dénigreurs outrés. Selon les premiers, tout est admirable chez M. Courbet; selon les seconds tout est détestable, en sorte que le public ne sait trop à quoi s'en tenir sur le jeune peintre d'Ornans, qui est entré dans le domaine des arts comme un paysan du Danube, vêtu d'un sayon de peau de bique, des sabots pleins de paille aux pieds, un bonnet de coton sur la tête, une pipe culottée au coin de la bouche, un bâton de houx retenu au poignet par une ganse de cuir.

Que cette rusticité soit sincère ou non, elle a produit un effet de surprise, et M. Courbet a obtenu tout de suite une réputation qui n'est ordinairement le fruit que de longues années de travail. Il n'y a pas de fumée sans feu, dit le proverbe ; il n'y a pas de vogue sans motif, ajouterons-nous. Quel élément nouveau apporterait M. Courbet pour soulever tant de discussions tumultueuses et passionnées ?

De tout temps la peinture s'est divisée en deux caps: les idéalistes et les réalistes ; pour les uns, l'art n'est que le moyen ; pour les autres, il est le but. Les idéalistes empruntent à la nature des formes pour revêtir le type qu'ils portent en eux ou vers lequel ils aspirent ; les réalistes se contentent de la reproduction brute et sans choix de la nature elle-même : Michel-Ange, Léonard de Vinci, Raphaël, Corrège, Lesueur, Poussin, sont de la première école ; le Caravage, le Guerchin, l'Espagnolet, le Calabrèse, le Valentin, Ostade et presque tous les Flamands sont de la seconde. Notre intention n'est pas de comparer M. Courbet à aucun de ces maîtres encore si élevés, mais la question est la même : rompre violemment avec l'antique et les traditions du beau, peindre dans toute leur disgrâce, les laideurs les plus rebutantes avec une grossièreté volontaire de touche, tel est le programme que s'est imposé M. Courbet, et il le suit fidèlement. Seulement, comme les réalistes dont nous venons de citer les noms, il ne relève pas la trivialité de ses modèles par de grands partis d'ombre et de clair-obscur, par la sauvagerie de l'exécution et la puissance de l'effet ; la traduction mot-à-mot de la nature la plus commune, qu'il vulgarise encore, lui semble être la mission de l'artiste ; la lettre qu'il a écrite aux journalistes et où il se défend d'être l'élève de M. Hesse, qui ne serait guère flatté d'un pareil disciple, à part son petit grain de vanité puérile, est logique avec son système. Il prétend recevoir des objets l'impression directe et ne rien emprunter à la science de ses devanciers. Examinons les trois tableaux envoyés par M. Courbet, qui expose sa doctrine à des degrés différents.

Le meilleur de tous est assurément La Fileuse. Une grosse fille aux cheveux roux qui s'est endormie en filant. Sa têtes s'incline lourde de sommeil ; ses mains laissent échapper la quenouille garnie de filasse et la roue du rouet ne fait plus entendre son ronflement. C'est Marguerite, servante dans une auberge de rouliers ; les passages de la joue au col, avec leurs plis gras sont d'une couleur superbe. La vie habite ces formes lourdes ; si ce n'est de la chair, c'est au moins de la viande ; le fichu rayé de blanc et de bleu qui voile l'épais corsage de la donzelle s'ajuste à plis souples et vrais, et se soulève bien avec le souffle de la dormeuse ; la robe d'indienne à gros bouquets de fleurs est parfaitement peinte, mais les mains pèchent par le dessin ; elles ont l'air de spatules de bois, et sont d'ailleurs trop petites. Cette maritorne doit avoir de bonnes grosses mains rouges d'engelures, grasses d'eau de vaisselle, en harmonie avec sa face rougeaude et charnue. Ce tableau, d'une couleur sobre, forte et vraie dans sa trivialité, a quelques-unes des qualités de Lenain. Il rend sincèrement une nature grossière ; sans doute, M. Courbet eut bien fait de prendre un autre modèle ; mais ce choix admis, l'œuvre elle-même mérite des éloges. À travers les laideurs et les vulgarités perce un vrai tempérament de peintre.

La Baigneuse a obtenu un succès de scandale. Figurez-vous une sorte de Vénus hottentote sortant de l'eau, et tournant vers le spectateur une croupe monstrueuse et capitonnée de fossettes au fond desquelles il ne manque que le macaron de passementerie. Cette croupe est soutenue par des jambes énormes et gonflées par l'éléphantiasis. Le haut du corps, à partir de la ceinture, semble appartenir à une autre femme. La tête est petite, l'épaule maigre, et le flasque contour d'une gorge appauvrie apparaît sous le bras développé théâtralement dans un geste conventionnel presque académique qui nous a beaucoup surpris de la part de M. Courbet ; un bout de serviette ou de draperie blanche traversant le corps cache ce que les anfractuosités d'embonpoint de cette callipyge bourgeoise pouvaient avoir d'alarmant pour l'œil et la pudeur ; un chapeau et quelques hardes pendues à des branches indiquent une espèce de « dame de campagne » se livrant aux douceurs du bain nécessaire en compagnie de sa servante, forte paysanne déjà déchaussée, et qui contemple de la rive les charmes de sa maîtresse avant d'entrer à son tour dans l'eau. Le sourire niais de sa bouche de grenouille et le geste de ses bras tendus comme ceux d'une coryphée de ballet s'expliquent difficilement. Est-elle sérieuse ou se moquet-elle ? On ne sait. Mais assurément, elle est ignoblement laide ; et, chose étrange chez un rustique comme M. Courbet, très maniérée.

Quelle a été l'idée du peintre en exposant cette surprenante anatomie ? A-t-il voulu rompre en visière avec les belles formes antiques et protester à sa façon contre les blancs mensonges du Paros et du Pentélique ? Est-ce en haine de la Vénus de Milo qu'il a fait sortir d'une eau noire ce corps crasseux ? A-t-il eu l'intention d'opposer des reins de sa façon à ce torse immortel ? Pose-t-il dans cette baigneuse son idéal de beauté ; ou s'est-il contenté de copier une créature obèse, à la graisse mal distribuée, déshabillée sur la table de l'atelier ?

Nous admettons que ces formes étranges, ces boursouflures, ces plis, ces rouleaux, ces excavations et ces bouillonnements de chair soient de la plus rigoureuse vérité ; pourquoi nous faire subir cet affligeant spectacle ? Une jeune fille ou une jeune femme aux contours élégants et purs, à la peau satinée et fraîche, n'est-elle pas aussi naturelle qu'une énorme matrone matelassée de tissus adipeux, et déformée par des agglomérations d'axonge ? Le Laid seul est-il vrai ? Le chou est réel, mais la rose n'est pas fausse ; un beau vase de marbre existe autant qu'un poêlon de terre.

Rembrandt, nous le savons, a fait des Putiphar et des Bethsabée au Bain, se faisant couper les cors, d'une lourdeur toute hollandaise et d'une laideur ignoble ; mais quelle chaude, mystérieuse et blonde lumière, il versait sur ces vilaines formes ! Alchimiste de la couleur, il changeait en or vivace ces chairs blafardes et molles empruntées au Rydeck d'Amsterdam. Mais il y a loin de la plate réalité de M. Courbet à cette puissante fantaisie. Pourtant, pour être juste, cette monstrueuse figure renferme des parties très fines de tons, fermement modelées ; l'eau a une transparence profonde simplement obtenue ; le paysage est plein d'air et de fraîcheur, et cette toile malencontreuse prouve beaucoup de talent fourvoyé.

Quant aux lutteurs ils sont franchement détestables. Nous avons à la salle Montesquieu Blas (le féroce Espagnol), Arpin (l'invincible Savoyard), Rabasson, l'Océan et toute la bande athlétique, et ils nous ont paru couleur de chair comme les autres hommes. Les lutteurs de M. Courbet se sont roulés préalablement dans la suie et le charbon ; sans doute pour avoir plus de prise.

Comment admettre au plein jour de l'hippodrome, où le peintre a placé son groupe, ces ombres noires, ces demi-teintes fuligineuses, ces lumières plombées, ce jour de cave ? Hercule et Cacus ne seraient pas plus bistrés et plus bitumeux. Pour un réaliste comme M. Courbet, ces hommes noirs s'étreignant en plein soleil sont passablement fantasques.

Quoique nous préférions la recherche de la beauté, nous concevons cependant que l'on copie la nature comme elle se présente, mais il faut être d'une sincérité scrupuleuse, d'une conscience extrême, d'une naïveté parfaite, et ne pas faire comme M. Courbet, le Watteau du laid ; c'est une erreur de croire qu'on est maniéré qu'avec les lignes coquettes, des tons roses et une touche papillonnante, on l'est également avec des tournures épaisses, des couleurs boueuses et une facture brutale ; c'est le maniérisme inverse, voilà tout. Mais un paysan peut être aussi affecté dans un sarrau de toile qu'un marquis dans un frac de taffetas zinzolin ; il y a la fausse rusticité comme il y a la fausse élégance, et il est regrettable que M. Courbet continue à dépenser, dans des tâches qui semblent des gageures tenues contre l'art et la critique, des qualités de premier ordre. Il nous donne la caricature et non le portrait de la vérité.

Gustave Courbet à la tour de Peilz

Dr Paul Collin, Lettre incluse dans : G. Courbet et son œuvre, de Camille Lemonnier, Paris, 1868.

Mon cher ami,

Je connaissais Courbet depuis à peu près neuf ans. Je lui avais donné mes soins en 1869. Il était alors dans toute la maturité de son riche tempérament.

Très souffrant à la Tour de Peilz, il s'était souvenu de moi et il m'avait fait appeler. Il ne se doutait pas que la maladie allait se dénouer si brutalement par la mort.

La lettre dans laquelle il me demandait et sur laquelle il a posé sa dernière signature, avec les derniers mots qui soient sortis de sa main, renfermait, au contraire, une sorte d'assurance sereine.

Je vous en transcris le passage important, qui vous montrera avec quel calme Courbet suivait les.progrès de sa maladie :

« Malgré le traitement de Chaux-de-Fonds à la vapeur, malgré ma répugnance pour ce genre de traitement, j'ai dû, une fois revenu à la Tour de Peilz, subir le traitement des médecins par la ponction. Il y avait le docteur Blondon de Besançon et le vieux père Farvagnie de Vevey que vous connaissez. Cette ponction a été faite il y a à peu près quinze jours et aujourd'hui c'est à recommencer. Ayant repris mon obésité absolument, c'est-à-dire 145 centimètres, je ne sais si le docteur Collin est toujours dans les mêmes dispositions à venir me voir. Jusqu'à présent, j'ai craint de le déranger, mais maintenant que c'est le moment le plus intéressant de cette maladie, j'accepterai les services qu'il m'avait offerts si gracieusement il y a quelque temps.

« Cette obésité suit un cours absolument régulier. Je ne souffre dans aucune partie du corps ; j'ai le cœur légèrement engorgé, j'ai 80 pulsations et le foie tout à fait à sa place. Je n'ai pas de maux de tête et je n'ai que la fatigue provoquée par le poids. La première ponction qui n'a été faite qu'aux deux tiers, a produit 20 litres d'eau.

« Les bains de vapeur de la Chaux-de-Fonds ainsi que les purges, ont pu produire 18 litres par le fondement. Les jambes ne sont pas très enflées. Voilà l'état dans lequel je me trouve. »

Comme vous le voyez, la lettre est précise ; elle est datée du 18 décembre et indique l'absolue lucidité d'esprit du peintre. J'ai pu constater que Courbet ne se trompait que sur un point : son pouls ne battait pas 80 mais 110 pulsations.

Permettez-moi ici un souvenir (1871).

Pendant qu'il était à Sainte-Pélagie, Courbet avait été transporté à la maison Duval.

Il souffrait d'une forte douleur hémorrhoïdale.

Nélaton l'avait opéré.

« Une fois guéri, me raconta Courbet, j'allai voir Nélaton.

« — Bonjour, M. Nélaton, lui dis-je, je viens vous payer.

« — Me payer, vous, M. Courbet, me dit-il, mais je suis trop heureux d'avoir pu soigner un grand peintre comme vous !

« J'avais pris avec moi 5 000 francs ; il ne les voulut pas.

« Je retournai chez moi.

« Nélaton n'y a pas perdu ; au contraire, car je lui ai fait une grande toile de 6 000 francs. »

Et Courbet mit dans ces derniers mots toute l'ampleur de sa voix.

Je me rendis donc à son désir.

J'arrivai à la Tour de Peilz le 22 décembre ; je le trouvai beaucoup plus mal que je ne le croyais et qu'il ne le croyait lui-même. Il était au lit. Il ne se levait que rarement. Quelquefois, quand la fatigue du lit était trop forte, on le portait sur un canapé, et il s'y étendait, très accablé par son mal.

Son vieux docteur de Vevey lui avait fait l'avant-veille une ponction, la croyant urgente. Cette ponction avait déterminé 18 à 20 litres de liquide ; l'ouverture faite par le trocart s'était mal fermée ; l'écoulement avait continué à se produire. Courbet baignait littéralement dans le liquide ascitique, malgré un épongement presque continuel. Il me dit que le ventre avant l'opération mesurait 1m 50.

Courbet avait subi antérieurement une première ponction de son ami, le docteur Blondon de Besançon, un des premiers praticiens de sa ville natale.

Je constatai qu'elle avait été faite à 5 centimètres au dessus de l'épine iliaque gauche.

J'examinai très attentivement le malade. Je trouvai le foie plus petit qu'à l'état normal. De plus, le visage avait une teinte plombée ; ses urines étaient rares et d'une couleur rouge foncée due à un excès d'urates ; je ne doutai plus que Courbet ne fût atteint d'une cirrhose du foie. Puis je tâtai le ventre, très ramolli par suite de la seconde ponction, et touchai une grosseur considérable dans l'hypocondre gauche, m'indiquant un kyste de la rate.

Courbet me sembla perdu.

Je lui conseillai de vouloir bien m'adjoindre le docteur Péan, l'ami et le successeur de Nélaton ; Courbet s'y refusa.

Courbet avait une idée qui ne le quittait pas : c'était de prendre des bains dans le lac qu'il avait sous ses fenêtres.

— Ah! me disait-il, si je pouvais m'étendre dans les eaux du lac, je serais sauvé.

Il y avait alors une mélancolie indéfinissable dans ses yeux. Il se tournait vers le coin du ciel qui se voyait à travers les carreaux des fenêtres et une songerie semblait l'occuper tout entier. Il en sortait pour me parler de son amour pour l'eau, pour le lac.

— Figurez-vous, mon cher docteur, me disait-il, que quand j'y suis, j'y resterais des heures, regardant le ciel au-dessus de moi, à faire la planche. Je suis comme un poisson dans l'eau.

Il éprouvait une grande joie et comme une détente de toute sa personne malade à prendre des bains. Deux hommes le portaient alors jusqu'à sa baignoire, et il y demeurait au point de s'affaiblir complétement. Il fallait employer la persuasion, parlementer longuement, pour le déterminer à sortir.

— Non, non, disait-il en regardant les personnes qui le soignaient, de cet œil très doux qu'il avait pour ses amis, laissez-moi.

Et il demandait sans cesse qu'on lui épongeât le front à l'eau froide, répétant toujours :

— Oh ! que je suis bien !

Ce qui avait aggravé sensiblement l'état du malade, c'était le traitement dont il est parlé dans l'extrait de lettre rapporté plus haut.

Chaux-de-Fonds est un village perdu dans les hauteurs, où il n'y a que de la neige et des horlogers. Il était parti pour cette solitude, confiant dans la renommée d'un empirique italien qui guérissait, disait-il, les maladies du genre de la sienne au moyen de bains et de drastiques.

Il resta là-bas un mois. Mme Ordinaire, la femme de l'ancien député et préfet du Doubs pendant le siège, alla lui faire visite. C'est elle qui lui conseilla de revenir.

Il avait maigri, sans toutefois rien perdre de son obésité, et il n'avait gagné aux bains de transpiration que de perdre sa force musculaire. Il était désespéré. Il revint à la Tour de Peilz. C'est alors qu'il se laissa faire par les docteurs Blondon et Farvagnie, la ponction dont il parle dans sa lettre.

Ceci se passait un mois et demi avant sa mort.

Je vous ai dit quel avait été le résultat de la dernière ponction.

Courbet, cela est incontestable, avait aidé à son mal par des absorptions effrénées de boisson. Sur la fin, il buvait encore à peu près deux litres de liquide par jour et ne rendait qu'un demi-litre dans ses urines (rouge-acajou indiquant bien la vraie maladie). Mais antérieurement il lui arrivait de boire jusqu'à douze litres par jour. C'était malheureusement de ce vin qui fait tant de veuves dans le pays, et Courbet avait imaginé d'y mêler du lait, suivant une coutume des paysans, ce qui lui donna, deux jours après mon arrivée, une très forte indigestion.

Les habitants de la Tour de Peilz se souviendront toujours de ce noctambule attardé dans les cafés et qui ne pouvait se décider à rentrer chez lui.

Ces mêmes habitants m'ont affirmé que Courbet cherchait à étouffer un chagrin. Je sais, mon cher ami, combien mes paroles doivent être mesurées, venant d'une des dernières personnes qu'ait vues le peintre, de celle qui était présente à ses derniers moments. Eh bien ! sur ma conscience, les habitants de la Tour de Peilz avaient raison.

Courbet était torturé par une pensée ; c'est qu'on pût l'appeler communard. Il se prétendait calomnié par les journaux. La qualification de déboulonneur le mettait en rage. Il ne parlait jamais de politique et avait horreur qu'on en parlât devant lui. Peut-être une douleur plus vive s'ajoutait-elle à ce chagrin. Courbet avait eu le malheur de perdre un fils qu'il adorait et dans lequel il avait mis ses consolations.

Ce fils mourut à l'âge de vingt ans.

Il l'avait eu d'une femme qu'il avait connue au beau temps de l'amour et de la jeunesse — alors que tout lui souriait et que le bonheur éclairait le chemin devant lui.

C'est une histoire douloureuse et charmante. Une dame était venue poser pour son portrait dans l'atelier du jeune maître. Il avait alors vingt-huit ans. Bientôt l'amour se mit de la partie et un beau jour la dame tomba chez Courbet, le suppliant de la garder :

— J'ai quitté mon mari, lui dit-elle, et je veux être maintenant tout à toi.

Ils vécurent ensemble, et un enfant fut le gage de cette union. Le mari mort, Courbet, m'a-t-on dit, reconnut l'enfant. Quoiqu'il en soit, ce garçon, ce fils, fut un des plus grands bonheurs de sa vie. Il l'aimait d'une tendresse sans bornes, et quand il le perdit, huit mois après avoir perdu la femme qui le lui avait donné ; il se sentit frappé dans les profondeurs mêmes de son être.

Le jeune homme s'occupait de littérature ; il avait publié quelques articles bien pensés.

Chose bizarre, il ne semble pas que Courbet ait jamais fait le portrait de ce fils bien aimé.

Je dis ce que je sais, pas autre chose, et je vous le dis, parce qu'il était bon d'expliquer cette passion de la boisson et du noctambulisme qui a été une des causes de la mort de ce pauvre homme de génie.

Je tiens l'histoire de M. Pata, qui fut l'élève et l'ami de Courbet et à qui ce dernier l'avait contée lui-même, dans une heure de nostalgie.

Courbet, vous le savez par les journaux, habitait à la Tour de Peilz, faubourg de Vevey, une assez vaste maison, appelée Bon Port.

Ce nom lui venait de son voisinage avec la partie du lac où les pêcheurs, chassés par le gros temps, cherchaient un refuge.

Bon Port était primitivement un café, et le jardin qui s'étendait le long des fenêtres du rez-de-chaussée était encore garni de ses tables. La maison se composait d'un rez.-de-chaussée de plusieurs pièces et d'un étage où Courbet avait installé son atelier et sa galerie de tableaux. La chambre à coucher était au rez-de-chaussée et communiquait par un escalier de quelques marches avec un petit corps de bâtiment, bâti contre la maison du côté du lac et où l'ami de Courbet, M. Morel, avait son atelier.

Peu de meubles. Le maître n'avait autour de lui que le strict nécessaire. La chambre à coucher était garnie d'un poêle en faïence blanche près duquel se trouvait un canapé, d'une console placée entre les fenêtres et d'un lit en fer. On mettait sécher les linges sur le poêle. Courbet n'en avait que très peu, et celui qu'on lui enlevait lui servait aussitôt qu'il était sec. Détail assez triste, le lit n'avait qu'un seul matelas.

Un moulage en plâtre était posé au dessus du poêle. C'était le moulage d'une statue de la Liberté que Courbet avait faite pour la place de la Tour de Peilz. La statue est en bronze, d'un mouvement généralement très admiré, et couronne une fontaine. Elle regarde la France et porte cette inscription : Hommage à l'hospitalité !

Courbet se croyait aussi grand sculpteur que grand peintre.

Il avait exécuté un médaillon d'un sentiment très tendre et dont il m'a parlé plus d'une fois.

Ce médaillon renfermait une tête de femme, aux lignes délicates et pourtant fermement modelées, sur le front de laquelle se penchait une mouette, les ailes ouvertes et le cou abaissé dans l'attitude de la confidence.

— J'ai fait cela pour un de mes amis de Vevey, me dit-il. J'ai voulu faire la dame en contemplation et cette mouette est la mouette du lac. Elle vient lui communiquer ses pensées.

Courbet avait intitulé ce médaillon : La Dame du lac.

En réalité, cette figure était destinée à symboliser l'exil et la mouette qui se pose sur son front lui parle de la patrie absente.

Courbet aimait à montrer sa galerie. Elle renfermait cent cinquante tableaux environ et parmi ces tableaux il y en avait de fort beaux. J'ai noté surtout :

Un tableau représentant Courbet avec une expression désespérée et qu'il avait intitulé pour cette raison Désespoir. Cette peinture, faite en 1843, avait été exposée à Genève l'an dernier.

Un tableau représentant une Anglaise aux cheveux d'or se mirant dans un miroir. Rochefort avait voulu l'acheter, au prix de 5 000 francs, mais le peintre le lui avait refusé. Comme Rochefort insistait, Courbet avait décroché une adorable plage et la lui avait gracieusement offerte en lui disant : — A-t-on vu ce Rochefort ! Il veut m'acheter tout ce que j'ai de bon. Emportez celle-là, et ne me parlez plus de m'acheter rien du tout.

Cette marine est dans le salon de Rochefort, à Genève, et il est heureux de la montrer aux personnes qui viennent le visiter.

Le Curé et le Moribond, dont on a beaucoup parlé.

Les Demoiselles de la Seine, s'embrassant sous les arbres, à Bougival.

Un Portrait de Rochefort d'un beau modelé, mais exagéré au point de vue de l'anatomie générale de la tête. C'est le portrait au sujet duquel Courbet s'écriait :

— Cet animal-là n'a qu'une belle chose : c'est sa mâchoire. Il a des dents de cheval !

Un Portrait de son père, de tous points et de l'avis de tous, admirable.

L'Espagnole à la mantille, portrait d'une grande finesse.

Le Portrait du peintre et de sa maîtresse. Il a 25 ans alors. Il s'est peint regardant sa bien-aimée tendrement et lui serrant la main.

Puis plusieurs Baigneuses.

Une copie, d'après la Hille Bobbe de Frans Hals.

Courbet aimait à raconter au sujet de cette copie, qu'ayant obtenu la permission de copier le tableau, il avait mis un jour dans le cadre de la Hille Bobbe, sa copie au lieu de l'original :

— Je l'y laissai plusieurs jours, terminait-il, et personne ne s'en aperçut.

Il y avait un assez grand nombre de paysages d'Ornans, du Doubs, et du Lac de Genève, entre autres un très beau morceau, Les Rochers d'Ornans. Une vue du château Chillon n'avait pu être terminée ; elle avait été achetée pour le Musée de Besançon. Son magnifique tableau des Saules dans la Vallée, était à Paris, chez M. O' Douar.

Quant à ses grandes toiles, l'Enterrement à Ornans et le Retour de la Conférence, elles n'étaient pas chez lui, comme on l'a dit. Il les avait confiées à un ami qui les garde roulées.

Courbet était grand amateur de toiles anciennes, mais il ne m'a pas paru que ses connaissances fussent à la hauteur de sa passion et de son talent.

Il avait acheté à Genève, au prix de 8000 fr., un tableau représentant une magicienne dansant au milieu d'un cercle et entourée de visions. Cela était peint sur panneau parqueté et avait 3 mètres de hauteur.

Courbet attribuait la peinture à Watteau. Il en voulait 200 000 francs.

Courbet n'a pas, que je sache, laissé de testament ; mais il existe un relevé exact des tableaux et des esquisses qui composaient sa galerie. Ce relevé a été dressé deux mois avant le décès du peintre, par un notaire de la Tour de Peilz, sur la demande de la sœur de Courbet, Mme Juliette, et de ses amis M. et Mme Morel, qui avaient voulu ainsi calmer les inquiétudes de Courbet, très amoureux de ses tableaux et craignant toujours qu'on ne vint les lui enlever.

Il avait un fervent désir, dont il m'a fait part à moi-même : c'était de léguer à la ville de Paris ses principales toiles.

L'atelier de Courbet était des plus simples. Aucun ornement. De mauvais chevalets ; quelques tabourets pour s'asseoir.

Il peignait avec de la couleur achetée chez le droguiste, très commune et peu coûteuse.

Cela était sur la cheminée dans des pots.

Il se moquait des peintres qui se ruinent en couleurs fines.

— C'est dans le doigt qu'est la finesse, disait-il.

Il était très beau dans le feu de son métier ; sa main avait des élégances extraordinaires.

Il me raconta qu'un jour une dame était venue le trouver et lui avait demandé ce qu'il faisait pour peindre si bien.

— Je cherche mon ton, lui avait-il répondu ; c'est bien simple.

La dame avait demandé alors à travailler avec lui; mais elle n'avait fait rien qui vaille ; et comme elle s'en étonnait :

— Madame, vous n'avez pas l'œil, avait-il répondu. Tout est dans l'œil. Quand j'ai mon ton, ma toile est faite.

Tous les habitants de l'endroit vous diront que Courbet était bon et généreux. Les exilés étaient chez lui comme chez eux. Nul ne frappait en vain à sa porte : il était bienveillant pour tout le monde. Courbet, assez économe de sa nature, ne regardait ni à l'argent, ni au temps, ni à sa peinture, quand il s'agissait d'aider. Il secourait toutes les infortunes. Il avait offert des tableaux pour les inondés de France, il y a deux ans, puis pour les grêlés de Genève et il envoyait de ses œuvres pour toutes les quêtes de bienfaisance.

J'ai su qu'il avait été souvent la dupe des gens qui se présentaient à lui. Il était naturellement confiant et ne savait résister au plaisir d'être loué.

Un jour, c'est un Italien qui lui offre à boire au café ; on boit des vins fins, et le moment venu de payer, l'Italien déclare qu'il a perdu son porte-monnaie et lui emprunte trois louis pour payer la dépense.

Une autre fois, une dame marseillaise vient à la Tour de Peilz pour le voir. On lui dit que le peintre est au café, et en effet, Courbet y était avec des amis et jouait aux dominos.

— Moûssu Courbet, lui dit-elle aussitôt, ze vois que vous êtes aussi bel homme que vous êtes grand peintre. Et vous zouez aux dominos, moussu Courbet ?

— Comme vous voyez, madame, et j'y suis même d'une belle force.

La dame finit par lui offrir de faire avec elle une partie, et elle proposa un enjeu de 300 fr. Comme Courbet se récriait, elle lui dit :

— Ze paierai, moussu Courbet, si ze perds, mais si vous perdez, ze ne veux pas d'argent, non pas d'argent, moussu Courbet, mais un petit zouvenir de vous, le portrait de mon petit chien que z'aime beaucoup et que voilà.

La dame avait sous le bras un bichon.

Courbet, de guerre lasse, accepta et perdit : la dame avait un compère.

Le lendemain, Courbet était à son atelier. On frappe. Il ouvre. C'était la dame avec son bichon.

— Ze viens, Moussu Courbet, ze suis pressée. Ze pars tout à l'heure et comme vous êtes avant tout un homme de grand honneur…

Courbet peignit le petit chien. La dame emporta la peinture toute fraîche et… l'alla vendre à Genève pour 800 francs.

C'est Courbet lui-même qui me conta cette histoire. Il racontait très finement et y prenait plaisir. Il aimait les histoires gauloises. Son accent franc-comtois donnait du mordant à sa parole ; il imitait à s'y méprendre les patois français.

Il avait la voix forte, agréable à l'ouïe, le parler doux et sonore, la brièveté militaire par moments ; mais ce qu'il disait était toujours marqué d'une grande bonhomie. Il chantait avec sentiment ; deux mois avant sa mort il avait chanté un Noël avec sa sœur Juliette.

Courbet vivait sans domestiques à Bon Port, d'une vie presque rustique. Il était très simple et plein de prévenances pour les personnes qu'il recevait ; une fois, il poussa la bonté jusqu'à cirer les bottes d'un ami qui logeait chez lui.

Heureusement, une providence veillait sur le peintre et jamais je n'ai vu de dévouement plus absolu. M. et Mme Morel, réfugiés, ont entouré l'exil de Courbet d'une tendresse vigilante comme celle d'un frère et d'une sœur. Des nuits entières, cette excellente femme est demeurée assise à son chevet, épiant ses moindres désirs, et M. Morel, de son côté, s'occupait de ses affaires, gérait sa petite fortune avec une complaisance rare. Courbet était très sensible à leur bonté ; il était ému en parlant d'eux. Ces bonnes gens n'ont pas cessé un instant d'être ses fidèles et loyaux amis ; jusque par delà sa mort, ils l'ont aimé avec une tendresse dont on ne peut leur être trop reconnaissant.

Courbet aimait à parler de la nature, de ses paysages, de sa peinture. Il m'a souvent répété que son bonheur était de demeurer de longues heures en contemplation devant les montagnes du lac ou de suivre le vol des mouettes à perte de vue.

Il ne peignait plus depuis un mois. Sa main, souple et fine, était demeurée belle. Comme toutes les mains des grands peintres, elle aurait dû être moulée. On garderait ainsi quelque chose de leur génie, car la main est pour eux l'instrument direct de leur cerveau.

Courbet a peint plusieurs fois, sur la fin de sa vie, la Tour de Peilz. Les Anglais amateurs lui commandaient aussi des vues du château Chillon, ce manoir féodal, dernier vestige de la puissance des ducs de Savoie.

Courbet travaillait très vite, sa vieille pipe toujours à la bouche. Il mettait trois ou quatre heures au plus à ce qu'il appelait ses « morceaux de peinture. » Il demeurait d'abord comme embarrassé, cherchait le ton sur sa palette, et, le ton trouvé, il l'étendait au couteau et terminait rapidement son travail. Il maniait si extraordinairement son couteau préparé par lui-même, que je l'ai vu une fois exécuter à la pointe de la lame la silhouette tenue d'un paratonnerre.

Courbet a laissé peu d'élèves ; mais je dois cependant citer parmi les plus distingués MM. Chérubin-Pata, Marcel Ordinaire et Slom. Sa peinture était peu goûtée à Genève. Cela se comprend quand, comme moi, on a vu le musée de cette ville encombré de Calame que les Génevois admirent très fort pour leur fini.

J'ai perdu un peu de vue, à travers toutes ces notes, l'état de la maladie du grand peintre. J'y reviens, mais pour constater l'irrémédiable approche de la mort. En effet, Courbet n'était plus qu'un corps dont les forces se retiraient chaque jour. L'œil était devenu hagard et la parole chancelante ; il fallait lui répéter les paroles prononcées devant lui, et dès le 28 un hoquet l'avait pris, revenant de moment en moment. Un réfugié comme lui, M. Edgar Monteil, homme de lettres, qui lui était fort dévoué, venait le voir chaque jour.

Rochefort aussi était de ses amis. Il s'était même mis en route pour lui faire visite, mais un train manqué mit un retard dans son arrivée, et quand il débarqua à Bon Port, Courbet n'était plus.

Voyant ses forces diminuer d'heure en heure, je crus devoir prévenir immédiatement les parents.

Le père arriva le surlendemain. C'était un vieillard de 82 ans, d'une constitution robuste et d'un tempérament sanguin et énergique comme le fils auquel il avait donné le jour.

Il trouva l'artiste assis et très faible.

— Tiens ! Gustave, dit-il, je t'apporte un petit cadeau. C'est une lanterne sourde de chez nous.

Et il y adjoignit une livre de tabac français.

Cela fit sourire Courbet.

Son père demeura auprès de lui et la journée s'acheva assez bien. Mais il me fit appeler à l'entrée de la nuit. Courbet avait déjà le faciès hippocratique : le docteur Farvagnie qui venait le voir tous les jours, l'avait remarqué comme moi. Il m'expliqua qu'il avait ressenti un déchirement dans le flanc gauche, avec douleur atroce dans le bas-ventre : c'était probablement une déchirure du kyste de la rate que j'avais constaté.

Il me dit alors ce mot malheureusement trop juste :

— Je pense que je ne passerai pas la nuit.

Et il répéta le propos à l'homme de garde qui veillait près de lui.

Je lui posai des cataplasmes laudanisés, mais cela ne fut pas suffisant pour le calmer.

Il me supplia de lui faire une injection sous-cutanée dans la partie douloureuse.

Il avait en ce moment l'œil caverneux, la bouche sèche et fuligineuse. Le hoquet continuait.

Une demi-heure environ après l'injection de morphine, il s'endormit.

Il était alors 8 heures du soir environ.

Courbet se réveilla vers 10 heures et demeura quelque temps dans une sorte de somnolence. Il dit quelques mots, puis perdit connaissance.

L'agonie commença vers les 5 heures du matin et dura un peu plus d'une heure. Courbet mourut à 6 h. 30.

Ce fut une grande douleur dans la maison. C'était pour la France un grand peintre de moins. Pour ceux qui l'avaient aimé, c'était un cœur excellent, une nature affectueuse et bonhomme que la mort venait de leur enlever.

Je tâchai d'obtenir qu'on moulât le visage.

— Ce n'est pas la peine, me répondit le vieux père. Il y a assez de ses portraits à la maison.

Je n'oublierai jamais ce brave homme, répétant, au milieu de sa douleur, qu'il avait un moulin près d'Ornans et que Gustave devait être enterré dans le moulin.

— Il sera là près de moi, disait-il.

Ce vœu touchant n'a pu être réalisé. Courbet repose à la Tour de Peilz1, dans ce lieu de son exil.

Voilà, mon cher ami, des faits précis qui peut-être pourront vous servir. Un désir du grand peintre qui n'est plus m'a fait devenir le témoin de quelques particularités qui le concernent. Je vous les ai racontées telles que je les ai vues. Puis la mort est venue et, bien qu'éloigné, j'ai pensé à la France, que je représentais, sans l'avoir voulu, à ce chevet de moribond, et qui perdait en Courbet une de ses plus grandes illustrations.

Bien à vous,

Dr Paul Collin

1) ↑— La tombe de La Tour de Peilz et le corps de Courbet furent rappatriés à Ornans en 1929 soit plus de 50 ans après sa mort… Enterrement qui n'eut pas le faste ni la pompe de son célèbre tableau puisque, en 1929, la municipalité d'Ornans après bien de atermoiements, pris la décision de ne pas être représentée et le curé interdit à ses paroissiens de se rendre au cimetière. Seuls quelques Ornanais l'accompagnèrent vers sa dernière demeure. (Note : DAS)

L'Enterrement à Ornans, 1880-1943

Champfleury (Jules François Félix Husson, dit), in : Les Grandes figures d'hier et d'aujourd'hui, Paris, 1861.

1. Régis Courbet – 2. Sylvie Oudot – 3. Antoine Oudot – 4. Zélie Courbet – 5. Zoé Courbet – 6. Juliette Courbet – 7. Félicité Colard –Taland – 8. Alphonse Bon – 9. « La petite Teste » Françoise Élisabeth Zélie – 10. Claude Louis Promayet – 11. Jeanne Marguerite Victor Sevré – 12. Alphonse Promayet – 13. Claude Joseph Journet – 14. François Constant Panier – 15. François Constant Cauchye – 16. Benjamin Bonnet – 17. François Félicien Colard –Claudame – 18. Antoine Joseph Cassard – 19. Jean Baptiste Muselier – 20. Pierre–Xavier Maurice Clément – 21. Jean Baptiste Cardey – 22. François Pillot–Secretan – 23. Hippolyte Proudhon – 24. Urbain Cuenot – 25. Prosper Teste – 26. Adolphe François Marlet – 27. Maximin Buchon – 28. Guillaume François Bertin – 29. Claude Joseph Sage – 30. Eusebe Crevot – 31. Étienne Nodier – 32. La mère Gagey : Jeanne–Baptiste Groslambert – 33. Fifi Caillot : Jeanne –Philiberte Etevenon – 34. Joséphine Beauquin – 35. Françoise Garmont – 36. Françoise Roncet – 37. Célestine Garmont – 38. Jeune femme inconnue portant une coiffe – 39. Femme de profil inconnue – 40. Visage de jeune femme que Courbet fit disparaître du tableau et que la photographie récente reconstitua – 41. Jeune femme inconnue – 42. Personnage inconnu – 43. Pleureuse inconnue – 44. Visage de jeune femme inconnue – 45. Jeune fille inconnue – 46. Homme inconnu en pleurs – 47. Qui est l'enterré du catafalque? – 48. À qui appartient le chien ??

J'ai écouté les propos de la foule devant le tableau de l'Enterrement d'Ornans, j'ai eu le courage de lire les niaiseries qu'on a imprimées à propos de cette peinture, j'ai écrit cet article. De même qu'en politique on voit d'étranges associations de partis opposés se réunissant pour combattre un ennemi commun, de même les critiques réputés les plus audacieux sont entrés dans les rangs des sots et ont tiré sur la réalité.

M. Courbet a voulu rendre un enterrement de petite ville, tel qu'il se passe en Franche-Comté ; et il a peint cinquante personnes de grandeur naturelle, allant au cimetière. Tel est le tableau.

Les uns l'ont trouvé trop grand et ont envoyé le peintre à l'école des pattes-de-mouche de M. Meissonnier.

D'autres se sont plaint que les bourgeois d'Ornans manquaient d'élégance et ressemblaient aux caricatures de Daumier.

Quelques romantiques refroidis ont déclamé contre le laid comme de simples rienologues.

Les amateurs de rubans passés et de fard ranci qui chantent les exploits des filles du dix-huitième siècle, tremblent devant les habits noirs, et s'écrient : « Le monde est perdu, il n'y a plus ni pompons, ni mouches, ni faveurs roses. »

On veut que M. Courbet soit un sauvage qui ait étudié la peinture en gardant les vaches.

Quelques-uns affirment que le peintre est un chef de bandes socialistes.

Enfin, l'opinion des badauds peut se résumer dans cette phrase connue qui florissait sous l'Empire :

« Tout ce qu'on voit dans ces peintures est d'un si mauvais choix qu'on n'y reconnaît la nature que dans sa dégradation. Les figures d'hommes sont laides et mal faites, leurs habits grossiers, leurs maisons mesquines. On n'y trouve qu'une vérité basse. » L'académicien qui parlait ainsi en 1810 entendait désigner Teniers, Ostade et Brawer. Les critiques de 1850 n'ont rien changé aux arguments de l'académicien.

Ô misères !

Il ne se fait pas tant de bruit autour d'un tableau sans qu'il ne renferme des qualités sérieuses. Or, la critique qui nie rend plus de services que celle qui affirme. Le contre est plus utile que le pour. C'est par de semblables moyens non voulus qu'on fait le succès d'une œuvre. « J'aime mieux mes ennemis que mes amis », disait un grand homme qui savait combien la langue démange aux détracteurs, et il avait raison. La patrie est en danger ! s'écrie le Constitutionnel à propos du tableau de M. Courbet. Aussitôt tous les curieux de Paris courent au danger, qui est l'Enterrement à Ornans ; ils reviennent du Salon et content le scandale à tous ceux qui veulent l'entendre. « Les Barbares sont entrés dans l'exposition. » Ils s'écrient que M. Courbet est le fils de la République démocratique de 1848 ; ils voudraient mettre un crêpe sur l'Apollon du Belvédère ; ils proposent de fermer la salle des antiques. Si on les écoutait, les membres de l'Institut devraient s'asseoir sur leurs fauteuils, comme autrefois les sénateurs sur leurs chaises curules, et mourir fièrement, frappés par les sabots boueux des sauvages réalistes.

Les habitants d'Ornans frémissent en lisant dans les gazettes qu'ils peuvent être plus tard soupçonnés de complicité avec le monstre, pour avoir prêté un moment leur figure et leurs habits à ses pinceaux. Je comprends la terreur de M. Proudhon, cousin de l'économiste révolutionnaire, substitut du juge de paix, qui ne voyait pas de crime à entrer dans l'atelier du peintre, les habits de deuil bien brossés, en redingote noire et souliers vernis, le chapeau à la main. Marlet le cadet, l'adjoint, qui a fait son droit à Paris, cherche inutilement à le calmer.

Teste, le maire d'Ornans, un gros homme joyeux, va au café écouter ce que disent ses administrés. Le père Cardet, qui était à l'enterrement en habit marron, en culottes courtes et en bas bleus, court trouver son confrère Secrétan, qui demeure dans la rue de la Peteuse, et ces deux braves vignerons, revenus des affaires de ce monde, qui ne lisent pas les journaux, s'étonnent qu'on fasse tant de bruit à propos du chapeau à cornes de l'un et de l'habit gris de l'autre.

Malheureusement, le fils du vigneron Sage est aujourd'hui en Afrique ; il défendrait chaudement son ami le peintre. Max Buchon, le poète, n'est pas là non plus ; mais il soutiendra Courbet dans le journal de Salins. Pourquoi Jean-Antoine Oudot, le grand-père du peintre, est-il mort ? C'était un homme de prudent conseil et que tout Ornans consultait ; il aurait fait entendre raison à chacun.

Il ne reste dans la ville qu'Alphonse Bon, qui rencontre la Célestine Garmont, la boiteuse, la femme d'Alexandre le bossu. — On ne parle au marché, dit-elle, que de la peinture du fils au vigneron Courbet… Il ne nous a pas flattés, à ce qu'il paraît ; on dit qu'il nous a faits en caricatures ; mais quand il reviendra, patience ! Le fils à la mère Beurey lui en prépare de l'ouvrage… On ne se moque pas comme ça des gens. C'est un grand diable… »

En effet, ce qui indigne la ville d'Ornans, c'est que l'an passé elle allait au-devant du peintre, musique en tête. Promayer, qui dirige la musique de la garde nationale, avait arrangé cette surprise pour le Parisien ; et comment le peintre a-t-il récompensé ses compatriotes de ce triomphant accueil ? En amusant tout Paris aux dépens des bedeaux d'Ornans, du vigneron Jean-Baptiste Muselier et de Pierre Clément, le cordonnier.

Le curé de la paroisse, M. Bonnet, n'aime pas qu'on se moque ainsi de ses bedeaux, car ils appartiennent un peu à l'Église, et il ne faut jamais donner à rire de ce qui touche au clergé. Pourquoi les journaux n'ont-ils pas fait mention de Cauchi le sacristain, ni du vigneron Colart, le porte-croix ? Parce qu'ils n'ont rien de ridicule, tandis que le nez rouge de Pierre Clément indique de trop longues conversations avec la bouteille. M. le curé pense que les grands chapeaux, que loue le chapelier Cuenot pour les enterrements, sont cause qu'on ne s'occupe pas d'Étienne Nodier, qui porte le corps avec le père Crevot.

Les sœurs de Courbet ne savent que penser des journaux que leur envoie leur frère de Paris ; elles sont tellement sûres de ses intentions qu'elles essayent de prouver par tous les moyens que « Gustave » n'a pas songé à se moquer des personnes de la ville. Elles vont chercher la Fili Caillot qui a posé dans le portrait, et la Joséphine Bocquin, celle qui pleure et qui a un capuchon sur la tête, et leur montre un journal où on les a trouvées jolies. Les femmes, heureuses de voir un compliment imprimé, sont presque convaincues lorsque le gros Marlet entre ; il reçoit la Presse et lit un article où le critique affirme que le peintre a fait exprès de charger ses compatriotes, afin de paraître plus beau.

— Le journal a raison, dit le gros Marlet. Puisque Courbet sait s'embellir, il pouvait bien nous faire comme lui.

— Il n'est déjà pas si beau, avec sa pipe ! s'écrie la mère Promayer.

Seul, le fossoyeur Cassart ne dit rien. L'habitude d'enterrer les gens lui a appris à réfléchir, et il ne lâche pas ses mots comme un étourneau. Il écoute en caressant son chien les reproches du gros Tony Marlet, et s'éloigne en sifflant du côté de la vallée de Manbouc.

J'ai essayé de peindre les propos de petite ville à l'occasion des personnages de l'Enterrement à Ornans. Il était plus important qu'on ne le pense d'établir la position des types du tableau de M. Courbet, qu'on veut absolument sacrer socialiste. Aujourd'hui il est convenu de rechercher si la plume du romancier est entachée de communisme, si la mélodie est saint-simonienne, si le pinceau est égalitaire. Il n'y a pas l'ombre de socialisme dans l'Enterrement à Ornans ; et il ne suffit pas de peindre des casseurs de pierres pour me montrer un vif désir d'améliorer le sort des classes ouvrières.

Ces fantaisies dangereuses tendraient à classer les artistes par partis et à les faire réclamer tantôt par celui-ci tantôt par celui-là. Jamais on ne me persuadera que « Rembrandt était l'élève de Luther ». Impurs mélanges de panthéisme nuageux, de symboliques antithèses et de réalités, quand cesserez-vous de rissoler dans la même casserole et d'empoisonner la jeunesse ?

Cependant, je veux rentrer dans ce puits d'où ne peut sortir la vérité, pour montrer que M. Courbet n'est pas si socialiste qu'on veut le dire. Non pas que je pense le rattacher à un autre parti, ce qui serait aussi fatal au peintre et à ses œuvres futures. Malheur aux artistes qui veulent enseigner par leurs œuvres, ou s'associer aux actes d'un gouvernement quelconque. Ils peuvent flatter pendant cinq minutes les passions de la foule ; mais ils ne rendent que des actualités.

Si le socialisme n'était au fond qu'une nouvelle forme de libéralisme, c'est-à-dire une sorte d'opposition avec d'autres habits, quelles chances aurait un peintre socialiste ? Son œuvre passerait aussi vite que l'appellation elle-même de la doctrine, déjà moins bruyante que dans les deux premières années de la Révolution.

La peinture pas plus que la musique n'a pour mission d'exposer des systèmes sociaux ; quand la peinture se convertit en enseignement, elle n'est plus de la peinture. Elle devient une chaire triste et pénible à regarder, car il n'y a pas de prédicateur dans la chaire.

Heureusement M. Courbet n'a rien voulu prouver par son Enterrement. C'est la mort d'un bourgeois qui est suivi à sa dernière demeure par d'autres bourgeois. On sait que ce tableau n'est pas un portrait de famille ; quel est le vigneron assez riche pour commander une toile si importante ? C'est simplement, comme je l'ai vu imprimé sur des affiches, quand M. Courbet exposait ses tableaux à Besançon et à Dijon, le Tableau HISTORIQUE1 d'un enterrement à Ornans. Il a plu au peintre de nous montrer la vie domestique de petite ville ; il s'est dit que des robes d'indienne et des habits noirs valaient les costumes espagnols, les dentelles et les plumets Louis XIII, les armures moyen âge, les paillettes de la régence, et il s'est jeté avec le courage d'un bœuf dans cette immense toile, sans exemple jusqu'ici.

Et ce n'est pas la grandeur du tableau qui m'intéresse. Si M. Meissonnier ne peignait pas avec une épingle, s'il entendait l'effet, si son pinceau pénible n'entraînait pas des tons sales sur ses toiles microscopiques, j'aurais autant de respect pour cette peinture de Tom Pouce que pour les grandes architectures du Véronèse. Mais, devant ce travail de patience, je me représente M. Meissonnier avec une loupe d'horloger dans l'œil, peignant d'après des défroques de Babin.

Entre autres récriminations, les sots se sont écriés d'un commun accord : « Nous comprenons Ostade, Téniers et Brawer ; nous admirons leurs buveurs, leurs fumeurs ; mais, au moins, savaient-ils se restreindre dans de petites toiles ; leurs beuveries, leurs actions communes et leurs mangeailles se passaient dans de petits cadres. »

Les Espagnols, Murillo et Velasquez en tête, ont peint des mendiants, des pouilleux, des culs-de-jatte de la même taille que les grands et infantes d'Espagne ; les Fêtes de famille où on crie : « Le roi boit ! », où on chante, où on joue de la musette, où on se détourne de table, quand la digestion est pénible, sont de grandeur naturelle.

Nous avons au Louvre un chef-d'œuvre, le Prix de l'arc, de Van der Helst : c'est le portrait de trois échevins qui tiennent en main des vases d'or qu'ils vont distribuer au plus adroit tireur d'arc. Ce petit tableau de chevalet n'est que la réduction d'une toile de Van der Helst, qui a la taille du tableau de l'an passé de M. Courbet, un Après-dîner à Ornans. Au Musée d'Amsterdam, en face de la Ronde de nuit, de Rembrandt, se voit une immense peinture de Van der Helst, qui représente les bourgmestres de la ville discutant entre eux. Ce tableau est plus grand que celui de M. Courbet. Pourquoi les sots ne connaissent-ils pas la peinture de Van der Helst ? Car telle est leur science, égale à leur sentiment. Ignorants, niais et raisonneurs !

1648, Rijksmuseum, Amsterdam.

On dira que les bourgmestres et les échevins d'Amsterdam sont des gens importants ; mais le maire d'Ornans, l'adjoint d'Ornans, le substitut du juge de paix d'Ornans, le curé d'Ornans, le chien d'un rentier d'Ornans, n'ont-ils pas l'importance historique de bourgmestres et d'échevins flamands ? Dans cinquante ans on ne saura pas plus les noms des bourgeois d'Ornans que l'artiste qui voyage en Hollande ne connaît les noms des personnages du tableau de Van der Helst.

Quant à la laideur prétendue des bourgeois d'Ornans, elle n'a rien d'exagéré ; c'est la laideur de la province, qu'il importe de distinguer de la laideur de Paris. Tout le monde s'écrie que les bedeaux sont ignobles. Parce qu'il y a un peu de vin dans leurs trognes… La belle affaire ! Le vin donne un brevet à ceux qui l'aiment, et il colore d'un rouge puissant le nez des buveurs ; c'est la décoration des ivrognes. Jamais un nez rouge n'a été un objet de tristesse. Ceux-là qui ont le nez rouge ne baissent pas la tête en signe de honte ; d'ordinaire ils la relèvent, convaincus qu'ils inspirent de la joie à leurs concitoyens. Les bedeaux d'Ornans sont vêtus de robes rouges et de toques, comme des présidents de la Cour de cassation ; et c'est ce qui a indigné quelques gens sérieux, qui, dans leur erreur, s'indignaient de voir des magistrats porteurs de pareils nez. On ne se trompe pas de la sorte. Les juges, quoique en dehors des tribunaux ils soient rarement plaisants, n'offrent pas de ces figures vineuses où l'œil et l'oreille, indifférents aux choses extérieures, semblent prêter grande attention à des fumées intérieures. Chaque profession a son nez ; et il faut être bien pauvre d'idées physiognomoniques pour donner le nez d'un bedeau à un magistrat. Ces bedeaux m'amusent singulièrement, ils me réjouissent, donc ils ne sont pas laids. Non, tu n'es pas laid, Pierre Clément, avec ton nez plus rouge que ta robe ; console-toi, Jean-Baptiste Muselier, de ce que disent les folliculaires ; entre au cabaret et bois une bouteille de plus !

Chose étrange, on dit le plus grand mal de ces bedeaux à la mine réjouissante, et personne n'a songé à entamer la question de la laideur de l'homme d'affaires, si bien représentée par un personnage à la mine blême, aux lèvres minces, d'une propreté sèche et froide qui indique les mesquineries de la vie. Voilà un portrait d'homme laid, économe et prudent, rangé et vertueux. Voilà la laideur !

Les deux vieillards qui, devant la fosse ouverte, pensent aux choses du passé en prenant une prise, sont pleins de physionomie ; ils ne sont pas laids. Les porteurs de corps sont des jeunes gens à barbe et à moustaches, comme tous les jeunes gens. M. Courbet aurait-il dû les habiller de pantalons à la cosaque et de vestes de hussards ? Le fossoyeur est une admirable figure, le genou en terre, plein de fierté ; sa besogne est à moitié faite, il attend la fin des prières du curé. Il n'est ni triste ni gai; l'enterrement ne l'occupe guère; il ne connaît pas le mort. Son regard court à l'horizon du cimetière et s'inquiète de la nature ; ce fossoyeur toujours travaillant pour le compte de la mort, jamais n'a pensé à la mort. C'est le type de l'homme du peuple dans sa beauté robuste. L'enfant de chœur qui tient le vase à l'eau bénite est charmant ; plus aimable encore la petite fille qui tire le bras de sa mère en pleurs, et qui se penche comme pour cueillir une marguerite.

Le groupe de femmes est composé de jeunes et de vieilles ; par un malin caprice de « réaliste », M. Courbet a pris plaisir à rider de vieilles femmes. Leurs cheveux gris passent sous les coiffes de toile blanche et les grands bonnets. Mais les jeunes filles sont vraiment jeunes et robustes comme toutes les femmes de petites villes, moitié bourgs, moitié villages, perdues dans les montagnes ; cependant il y a des exceptions, et le peintre a rendu les exceptions. Du milieu du groupe des femmes se détache une jeune fille, la tête couverte d'un capot de taffetas noir, la figure fine et délicate, les grappes de cheveux blonds se détachant sur le noir du costume. C'est une physionomie délicate et charmante qui n'a rien des types de convention qu'on rencontre chez tous les jeunes peintres d'un coloris précieux, sortis de l'enseignement de M. Couture.

Les critiques avaient tant retourné Balzac sur le gril, qu'ils avaient fini par le brûler et lui faire mal : il n'aimait, disaient-ils, qu'à peindre des scélérats, il ne se plaisait que dans la peinture des gens vicieux. On a vu dans l'étude en tête du présent volume la défense de Balzac ; il répondait que si les vicieux étaient supérieurs en nombre aux vertueux, c'était sans doute la faute de la société et que, comme il avait la prétention de peindre la société réelle, il ne lui était pas permis de changer les hommes d'affaires en galants porteurs de houlettes.

Ainsi que le grand maître que nous avons perdu, M. Courbet pourrait dire à ses juges qui tiennent la plume : J'accorde que mes bedeaux ne sont pas des Antinoüs, je suis même persuadé que Winckelmann ne disserterait pas sur mon tableau à cause de la bassesse de quelques personnages ; mais la beauté n'est pas commune en France. Vous, critiques, qui dites comprendre le beau, allez vous regarder dans une glace et osez imprimer que votre figure est conforme aux Caractères des nobles passions de l'illustre M. Le Brun.2

M. Courbet peut citer hardiment trois têtes de femmes, les enfants, le fossoyeur et bien d'autres figures, comme type du Beau moderne, que les bedeaux emporteront la balance et feront déclarer l'Enterrement d'Ornans le chef-d'œuvre du laid3. Est-ce la faute du peintre si les intérêts matériels, si la vie de petite ville, si les égoïsmes sordides, si la mesquinerie de province impriment leurs griffes sur la figure, éteignent les yeux, plissent le front, hébètent la bouche ? Beaucoup de bourgeois sont ainsi ; M. Courbet a peint des bourgeois.

Suivant un procédé connu, on oppose l'exposition de 1850 à l'exposition de 1851 ; le tableau de l'Après-dîner à Ornans était bien supérieur au tableau de l'Enterrement à Ornans, dit-on. Et j'ai vu vingt fois imprimer, en présence de cette admirable toile, qu'il était regrettable que le peintre n’employât point ses robustes qualités à des scènes historiques.

Il y a encore en France beaucoup d'esprits faibles. Les courtisanes de la Régence, le fard, les mouches et les brebis, ont singulièrement troublé la tête de ces pauvres gens, qui ne trouvant ni la gloire, ni le bonheur dans leur époque, s'imaginent que les petits vers, les soupers et les petits chiens, les marquises, les actrices et les guerluchons, et Collé et Piron apporteraient un peu de calme dans leur esprit, où poussent de longues herbes sèches. Ils ignorent que le costume moderne est en harmonie avec la physionomie moderne, et que les galanteries des ajustements de Watteau nous rendraient plus ridicules que Cassandre. Notre costume noir et sérieux a sa raison d'être, et il a fallu les tendres chimères d'un précieux pour s'écrier combien il était heureux que « le prochain Longchamp apportât des feuilles aux arbres et des plumes aux chapeaux d'hommes ».

Heureusement le temps est passé de ces panthéistes qui ont fait jouer à la nature des comédies si niaises. Un art nouveau apparaît, sérieux et convaincu, ironique et brutal, sincère et plein de poésie. Ceux qui mettront à nu toutes ces friperies orgueilleuses ne tarderont pas à paraître : les esprits se remuent de toutes parts. Les jeunes intelligences attendent le premier audacieux qui fera sauter tous ces chercheurs de mots, cette école de plaisants, ces ramasseurs d'esprit, ces moutons de Panurge qui sautent tous le même fossé, ces faiseurs de proverbes, ces littérateurs à clichés, ces pâtissiers avec leurs vers fondus dans le même moule.

Et il n'y aura pas de temple assez grand pour contenir tous les livres à habits jaunes qu’on sera obligé de déchirer avant de les mettre au rebut ; car il faudra montrer comme ils étaient mal cousus, les bourres de mauvaise qualité qui les emplissaient et la triste doublure dessous. Pénible besogne qui demande plus d'un jour.

On comprend le scandale que produit l'Enterrement flanqué à gauche de l'Appel des victimes de M. Müller ; à droite, du Départ des volonlaires, de M. Vinchon ; en face, de la Bataille de Koulikovo, de M. Yvon ; c'est-à-dire la peinture anecdotique-sentimentale, la peinture académique et la fausse énergie, entourant une peinture mâle, puissante et sincère.

De loin, en entrant, l'Enterrement apparaît comme encadré par une porte ; chacun est surpris par cette peinture simple, comme à la vue de ces naïves images sur bois, taillées par un couteau maladroit, en tête des assassinats imprimés rue Gît-le-Coeur. L'effet est le même, parce que l'exécution est aussi simple. L'art savant trouve le même accent que l'art naïf. L'aspect est saisissant comme un tableau de grand maître. La simplicité des costumes noirs tient de la grandeur des parlements en robes rouges peints par Largillière. C'est la bourgeoisie moderne, en pied, avec ses ridicules, ses laideurs et ses beautés.

L'Enterrement de M. Courbet doit une partie du scandale qu'il a soulevé à une forte individualité, robuste et puissante, qui écrase les peintures ses voisines. La critique s'enthousiasme devant une tête de fumeur, un peu maniérée, qui est le portrait de l'auteur. Il y a du génie dans l'Enterrement à Ornans ; le portrait de l'Homme à la pipe, tant admiré, est dix fois mieux peint dans dix têtes de l'Enterrement. Je ne donnerai pas de conseil au peintre ; qu'il aille où l'emporte son pinceau. Il a produit une œuvre dans ce temps de médiocrités ; qu'il oublie dans l'étude les misères que lui feront subir les médiocrités.

Notes

1) ↑— HISTORIQUE est la petite malice d'un artiste fatigué de classements arbitraires dans le domaine de la peinture.