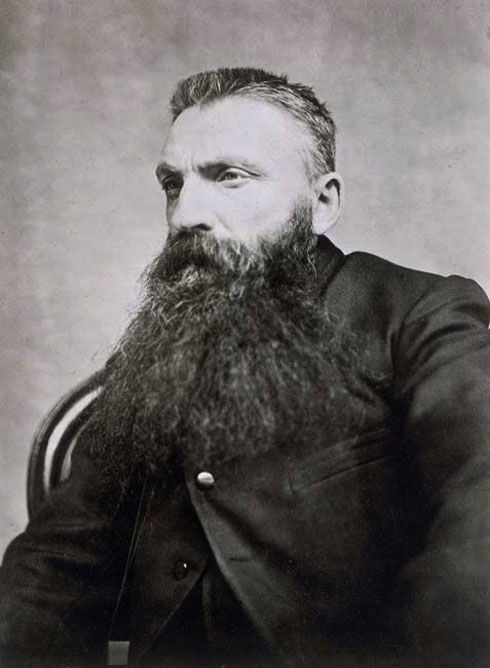

Adolphe Braun

Besançon, 1812 - Dornach, 1877

Adolphe Braun est un photographe français né le 13 juin 1812 à Besançon et mort le 31 décembre 1877 à Dornach.

Adolphe Braun, L’évasion photographique

Musée Unterlinden de Colmar, 17 février au 14 mai 2018.

Du 17 février au 14 mai 2018, le Musée Unterlinden de Colmar présente une rétrospective consacrée au photographe Adolphe Braun (1812-1877). Braun a été un photographe français parmi les plus influents du 19e siècle. Conçue par le département de photographie du Stadtmuseum de Munich, cette rétrospective offre un panorama complet de son œuvre, illustré par des tirages originaux dont beaucoup sont exposés pour la première fois.

Photographe actif de 1851 à 1877, Adolphe Braun (1812-1877) oriente son œuvre vers des thèmes et des formats variés, à une époque marquée par l’avènement du tirage en série et le foisonnement des procédés techniques.

La maison Braun & Cie, qu’il fonde en Alsace, est reconnue dans la seconde moitié du 19e siècle comme une entreprise de photographie pionnière et l’une des plus productives de son temps. Riche d’un catalogue considérable, elle commercialise ses tirages en Europe et en Amérique du Nord : natures mortes de fleurs, paysages alpestres, vues urbaines, panoramas, études animalières et architecturales, reproductions d’œuvres d’art célèbres…

Une entreprise photographique européenne au 19e siècle

Sous la direction du Dr Ulrich Pohlmann et de Paul Mellethin, avec la collaboration de Franziska Kunze, Éditions Schirmer

Grâce à une vingtaine de tableaux et d’estampes (Claude Monet, Gustave Courbet, Eugène Fromentin, Jean-Jacques Henner, Rosa Bonheur…), l’exposition s’intéresse aux rapports étroits entre la photographie de Braun et le monde des arts figurés. La présentation de matériel de prise de vue appartenant aux grandes collections photographiques françaises rappelle l’importance des progrès techniques, tout comme les négatifs sur plaques de verre, issus du fonds historique de la société Braun, conservé par le Musée Unterlinden et le Département du Haut-Rhin.

Commissaires de l’exposition :

Musée Unterlinden : Raphaël Mariani, attaché de conservation du patrimoine – Musée Unterlinden, chargé des collections de photographies anciennes, assisté de Casey Ackermann.

Münchner Stadtmuseum : Dr Ulrich Pohlmann, directeur de la collection de photographie du Münchner Stadtmuseum, Paul Mellenthin, rattaché à l’Université de Bâle.

Adolphe Braun, pionnier de la photographie

ARTE , Metropolis, 03/2018.

Pionnier de la photographie, Adolphe Braun documente les vestiges de la guerre de 1870 et les ruines de la Commune avec son appareil à plaques. Ses expéditions le mènent en Égypte et dans les Alpes, et il est le premier photographe autorisé à reproduire les œuvres d’art du Louvre. Une exposition à Colmar présente ses clichés et leur histoire.

Réalisation : Grit Lederer / Pays : Allemagne / Année : 2018

Adolphe Braun, l'art de capter les tendances de son époque

Isabelle Stassart , Le Figaro, le 19/02/2018.

Pour quelles raisons Adolphe Braun, qui figure dans les collections des plus grands musées, n'a-t-il pas connu la notoriété de ses contemporains tels Gustave Le Gray ou Charles Nègre ? Sans doute a-t-il pâti de son statut d'entrepreneur. D'abord dessinateur, il fournit des modèles pour l'industrie textile. Les motifs floraux sont alors très en vogue. Dès 1851, il s'oriente vers la photographie, qui offre beaucoup plus de précision dans le rendu pour l'impression sur étoffe. Sa première série «Les fleurs photographiées» présentée à l'Exposition universelle de 1855 à Paris rencontre un grand succès et influence durablement les peintres de nature morte. Ce «Nadar des fleurs», comme Pierre Bonnard le qualifie, monte un atelier de reproduction photographique à Dornach, près de Mulhouse, qui emploiera jusqu'à 100 personnes travaillant à la production et à la diffusion de tirages photo en série.

À l'affût de toutes les innovations techniques de l'époque, il achète des brevets qui lui permettent de proposer sur le marché des produits de grande qualité, comme le tirage au charbon, par exemple, qui a la réputation d'être inaltérable. Au vu des tirages originaux exposés, le brevet tient ses promesses.

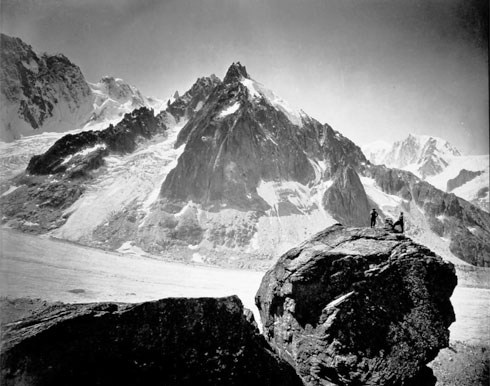

Cet homme d'affaires à l'énergie phénoménale est sensible à l'air du temps. L'intérêt croissant du public pour le patrimoine l'amène à photographier l'Alsace et ses sites remarquables. Ses vues spectaculaires de Suisse et de la haute montagne répondent à un tourisme émergent. Il faut imaginer les expéditions lourdement équipées pour gravir les sommets enneigés.

En 1862, la reproduction d'œuvres d'art représente l'essentiel de son activité et rend accessible les plus belles œuvres au grand public. L'entreprise Braun domine le marché en Europe et aux États-Unis. Malgré les difficultés, Adolphe Braun photographie les destructions causées par les Prussiens pendant la guerre de 1870, épousant comme toujours la tendance du moment qui voit apparaître un tourisme des ruines. Ce « Gutenberg de l'art » meurt en 1877 en ayant influencé de façon considérable le monde de l'art.

Adolphe Braun, le photographe qui fit découvrir le monde à ses contemporains

Luc Desbenoit. , Télérama, le 17/03/2018.

Tirage sur papier albuminé 23 x 27,5 cm, Collection particulière - Droits réservés, Collection particulière / Zentrales Bildarchiv.

Dès 1857, Adolphe Braun photographie à grande échelle paysages mythiques et œuvres d’art. A Colmar, une exposition rend hommage à son travail.

Au milieu du xixe siècle, la première usine à rêve de la planète se trouvait en France, dans la banlieue de Mulhouse, à Dornach. Un visionnaire, Adolphe Braun (1812-1877), comprit la révolution des loisirs qu’allait provoquer la photographie, invention officiellement reconnue en 1839. Le musée Unterlinden de Colmar reconstitue la saga oubliée de ce fils d’un policier de Napoléon Bonaparte qui, à partir de 1857, ne recule devant aucun moyen pour permettre à ses contemporains de « découvrir le monde de leur canapé ».

L’Alsacien, lui-même photographe, embauche des équipes d’opérateurs, finance des expéditions en montagne dans l’Europe entière, pour donner à voir les premiers alpinistes s’attaquant gaiement aux glaciers alpins avec un bâton en guise de piolet. Vues stéréoscopiques, c’est-à-dire en relief, ou panoramiques fixent les lieux mythiques d’Italie comme le Vésuve ou Pompéi. Tirées en série dans sa maison de Dornach transformée en site industriel ultramoderne, les photos sont ensuite vendues dans ses boutiques à Paris, Londres, Rome, Saint-Pétersbourg et New York.

Documenter les chefs-d’œuvre d’Europe

L’exposition raconte la formidable conquête qu’opère alors la photographie dans la représentation du monde. Les clichés de Braun s’inspirent d’abord de la peinture de paysages, de ses sujets en vogue (comme la chute d’eau de Staubbach en Suisse) avant d’être pris eux-mêmes pour modèles par des peintres comme Gustave Courbet (1819-1877). Celui-ci a sous les yeux un tirage de la société alsacienne pour composer sa toile sur le château de Chillon au bord du lac Léman (1874). Les deux œuvres sont présentées côte à côte à Colmar : même distance, même cadrage, mêmes détails…

Le coup de génie d’Adolphe Braun fut de reproduire tous les chefs-d’œuvre exposés en Europe. Conseillé par des historiens de l’art, il dépêche ses équipes au Louvre, à l’Albertina de Vienne, au Vatican. Durant une année complète, son fils Gaston dirige les opérations dans la chapelle Sixtine. Un échafaudage est dressé pour photographier les détails de la fresque de Michel-Ange. L’Adam, à qui Dieu donne la vie du bout du doigt, devient alors une icône planétaire. Un best-seller des ventes. Pour la première fois de son histoire, l’humanité dispose d’un musée imaginaire — près de 100 000 reproductions au total — sans avoir à bouger de son canapé.

Adolphe Braun

Wikipedia, Adolphe Braun

Adolphe Braun se rend à Paris en 1828, pour se perfectionner dans l'art du dessin et crée en 1834 sa première société : un atelier de dessin d'industrie. En 1843, il quitte Paris et ouvre en 1847 un nouvel atelier à Dornach, près de Mulhouse. Cet atelier prospère emploie une quarantaine de personnes en 1855.

Adolphe Braun maintiendra son activité jusque vers 1870. Ses liens privilégiés avec Daniel Dollfuss-Ausset, commanditaire de photographies de montagne dès l'invention du Daguerréotype, ne sont sans doute pas étrangers à sa nouvelle passion, la photographie. En 1854, Braun présente à l'Académie des sciences une collection de Fleurs photographiées destinée aux dessinateurs industriels. Le succès qu'elles obtiennent à l'Exposition universelle de 1855 l'encourage à poursuivre dans cette voie. Braun propose alors l’Alsace photographiée (1858-1859) qui lui vaut la croix de chevalier de la Légion d'honneur et le titre de Photographe de Sa Majesté l'Empereur. Suivent d'autres séries.

Le tout complété par une abondante production de vues stéréoscopiques. Adolphe Braun travaille avec d'autres opérateurs comme son frère Charles, son fils Gaston ou encore Jean-Claude Marmant, cité par Nadar pour son exceptionnel tour de main dans la préparation des plaques au collodion. À partir de 1866, Braun a entrepris de reproduire par la photographie, les dessins des plus importantes collections publiques et privées d'Europe (Musée du Louvre, Musée de Bâle, Albertina de Vienne, Galerie des Offices de Florence, collection du Grand-duc et de la Grande-Duchesse de Saxe-Weimar-Eisenach à Weimar, etc.).

À partir des années 1870, la reproduction photographique d'œuvres d'art devient le fer de lance de la Maison Braun. Le catalogue, qui comprend aussi des reproductions de statues, de bas-reliefs, de fresque et de peinture, est considérable. Pour les épreuves, Adolphe Braun utilise le procédé inaltérable de tirage au charbon de J. W. Swan. Il sélectionne les pigments et les teintes se rapprochant le plus de l'œuvre originale : sépia, sanguine, fusain, mine de plomb, et produit des fac-similés fidèles à l'œuvre originale. La gamme complète ira jusqu'à 24 teintes au début du xxe siècle. De même, le choix du collodion est adapté en fonction des peintures à reproduire. Pour améliorer le rendu, le tirage au charbon, coûteux, reste prééminent même si la maison adopte en 1872 la photoglyptie, pour produire des tirages en série à bon marché, puis en 1876, la phototypie, un procédé d'impression aux encres grasses.

Les financiers ne suivent plus, il faut de nouveaux partenaires. La Société Adolphe Braun et Cie est créée le 26 avril 1876. Son fils Gaston lui succède. L'entreprise au bord de la faillite sera sauvée par l'association avec son beau-père Pierre-Louis Pierson et Léon Clément, le beau-frère de Gaston Braun, en 1878.

La dynastie Braun

La maison Braun & Cie fut une affaire familiale, d’une grande renommée qui lui valut de travailler dans les plus beaux musées français ainsi qu’à l’étranger. La reproduction photographique d’œuvres d’art n’était pas une grande nouveauté à l’époque où Adolphe Braun (1812-1877) ouvrit son atelier photographique à Dornach en 1853. Pourtant, il parvint à s’imposer sur le marché. À l’origine dessinateur sur étoffes, il fut formé à Paris avant de s’installer à Mulhouse en 1843 pour travailler dans la firme de textile de Dollfus-Ausset. Ce fut à ce moment-là, qu’il s’intéressa à la photographie et expérimenta la technique du daguerréotype. En 1847, Braun ouvre un atelier de dessin sur étoffes à Dornach. La photographie s’intégra progressivement dans la production avec la publication de l’album Fleurs photographiées en 1854. Ces photographies servirent de modèle dans les écoles de dessin ainsi que pour les industriels du textile, leur offrant la possibilité de renouveler les modèles de convention. La reproduction photographique d’œuvres d’art fut pour Braun le moyen de continuer dans cette optique de fournir des modèles.

Ce fut lors d’une campagne pour la réalisation de vues pittoresques que Braun en 1862 reproduit les dessins d’Holbein du musée de Bâle. L’édition du catalogue Allemagne de 1865 contient une quarantaine de reproductions d’antiques et de vues d’intérieurs des musées de Berlin et de Dresde. À l’instar de la « Fratelli Alinari », l’intention de Braun fut de « rassembler un inventaire visuel des diverses richesses artistiques de ces régions ». Un autre projet le taraude, celui de photographier les chefs-d’œuvre du musée du Louvre. Pour mener à bien ce projet de vaste envergure, Braun n’était pas seul. Son frère Charles (1815-1892), ses fils Henri (1837-1876) et Gaston (1845-1928) l’aidèrent dans son entreprise. Comme Adolphe Goupil, Braun ouvrit des succursales à travers l’Europe et aux États-Unis. Son premier atelier et sa boutique installés au 14, rue Cadet à Paris ouvrit en 1868 :

« Ad. Braun (de Dornach)/ Photographe de S. M. l’Empereur/ Collections des Dessins des grands maîtres,/ des Musées du Louvre, Vienne, Florence,/ Weimar, Bâle, etc./ Reproduites en couleur par le procédé au charbon/ 14, rue Cadet, 14. »

Au cours de la décennie suivante, la société sera amenée à déménager, entre autres lors de l’association en 1872 avec Pierre-Louis Pierson et Léon Clément. À la mort d’Adolphe Braun, son fils Gaston pris sa succession. Ce dernier, continua la tâche commencée par son père, obtenant en 1883 un contrat d’exclusivité de trente ans entre la maison Braun & Cie et les musées nationaux. Ce qui, il va sans dire, provoqua un mécontentement général des autres maisons photographiques.

La maison Braun & Cie et le musée du Louvre

La maison Braun & Cie n’a pas attendu d’avoir un contrat d’exclusivité avant de commencer à photographier les chefs-d’œuvre du Louvre. Les musées, vastes terrains pour la reproduction photographique d’œuvres d’art devinrent très prisés des photographes spécialistes dans le genre. La réglementation dans les années 1850 du musée du Louvre demeure assez floue, l’accès se faisant sur simple autorisation. L’invasion progressive des photographes, avec leur matériel encombrant, et le risque qu'elle entraîne de détérioration des salles et des œuvres engendrent le mécontentement de l’administration. Tant et si bien que le comte de Nieuwerkerke, surintendant des Beaux-arts, interdit toute opération photographique dans l’enceinte du musée par l’arrêté du 27 juillet 1866. Malgré cette interdiction, Braun obtint l’autorisation de photographier les dessins du Louvre grâce à Frédéric Reiset, conservateur des dessins, dont il publie au début de l’année 1867 trois cent trente-trois reproductions de dessins, complétées en septembre de la même année par six cents autres. Les relations mondaines de Braun lui permirent la réalisation de campagnes de reproductions photographiques. Notamment, grâce au critique d’art, fort apprécié de l’époque, Paul de Saint-Victor (1827-1881), qui malgré son opposition manifeste envers la photographie, soutint dès la fin de l’année 1867 les Braun dans leur entreprise. Ce critique devint même le conseiller de la famille quant au choix des collections à photographier. Connaissant les nombreuses oppositions de l’époque face à la photographie, on peut se douter de l’apport bénéfique qu’a procuré ce soutien.

L’interdiction de photographier dans l’enceinte du musée du Louvre fut levée en 1872 et les demandes d’autorisation de photographier règlementées. Avec la mise en place de réglementations, comme les jours de travail et horaires imposés, l’utilisation du seul collodion sec, et la remise aux archives du musée de deux épreuves de chaque œuvre photographiée. Cependant, le ministère de l’Instruction publique et des Beaux-arts, dans une volonté d’éviter toute confusion préféra s’en remettre à une seule maison pour la réalisation et l’édition des reproductions photographiques d’œuvres d’art. Malgré la présence antérieure de conflits entre la maison Braun et l’administration des musées, le 3 décembre 1883, Gaston Braun (en) obtint une concession au Louvre et le titre de photographe officiel du musée du Louvre et des musées nationaux (le musée du Luxembourg, de Saint-Germain-en-Laye, de Versailles, de Cluny et le musée Condé de Chantilly de 1898 à 1903) ; entrée en vigueur en 1885 pour une durée de trente ans. La maison Braun & Cie avait également à disposition dans l’enceinte du musée du Louvre un atelier ainsi qu’une salle de vente. Ce contrat assura dès lors la pérennité de l’entreprise avec l’assurance d’un travail jusqu’au début du siècle suivant. En échange, la maison Braun & Cie devait fournir sept mille épreuves dont mille quatre-cents imposées par le musée à un prix déterminé en accord avec l’administration.

Les procédés techniques utilisés par la maison Braun & Cie

La qualité des épreuves, et la renommée internationale qu’acquiert au fur et à mesure la maison Braun & Cie, associées à ses relations mondaines lui permirent un certain rapprochement avec l’administration, et d’obtenir cette concession avec les musées nationaux. Avant de parvenir à une technique permettant d’acquérir de parfaits résultats, Braun en expérimenta plusieurs. Les premières reproductions photographiques d’Adolphe Braun lors de sa campagne au musée de Bâle furent tirées aux sels de fer d’après le procédé Rousseau. Il est parfois avancé, qu’insatisfait du résultat obtenu, Adolphe Braun aurait échangé les épreuves en 1866 par des tirages au charbon. En effet, le nom de Braun est souvent associé à ce procédé qui fut grandement employé par la maison Braun & Cie et amené à son paroxysme. Nous l’avons évoqué à plusieurs reprises, la pérennité des images était fondamentale pour tout photographe. Le procédé de tirage au charbon inaltérable d’Alphonse Poitevin (1819-1882), qui remporta le concours lancé par le duc de Luynes en 1862 engendra à sa suite d’autres expérimentations.

En avril 1866, la maison Braun & Cie adopta le procédé au charbon « à double transfert de l’anglais Joseph Wilson Swan (1828-1914) breveté en 1864. C’est avec ce procédé que Braun mena sa campagne de reproduction des dessins du musée du Louvre, avec le consentement du conservateur Frédéric Reiset, que nous avons évoqué précédemment. La maison Braun & Cie se dota de nouveaux ateliers et installa une machine à vapeur qui actionnait la fabrication et le traitement du papier au charbon. Par la suite, Braun pour se rapprocher au plus près des couleurs des dessins des maîtres qu’il photographiait, il ajouta différents pigments (brun, sépia, jaune, rouge et bleu) à la préparation.

Rapidement, de nouveaux procédés virent le jour. Face aux procédés photomécaniques, le tirage au charbon assez coûteux ne pouvait résister aux exigences commerciales de fournir des épreuves à bas prix. Nous l’avons vu, Goupil adopta le procédé Woodbury, également appelé photoglyptie. Braun l’utilisera à partir de 1872, ce qui lui permet de baisser le prix des épreuves ainsi obtenues. Suivant les avancées techniques, la maison Braun & Cie en 1876 utilisait la phototypie. Cependant, les épreuves au charbon de grand format demeurent emblématiques de la maison Braun & Cie.

La reproduction photographique d’œuvres d’art, objet d’expérimentations pour les premiers photographes devint par la suite, une spécialisation. Ce qui entraîna l’émergence d’un nouveau marché, et fit croître les maisons d’éditions et d’impression photographique, qui s’industrialisèrent progressivement, au gré des progrès techniques. La reproduction photographique d’œuvres d’art devint un moyen de diffusion du savoir artistique et culturel aux masses.