François Tuefferd

MontbÃĐliard, 1912 - Paris, 1996

Le MontbÃĐliardais François Tuefferd fait partie des photographes humanistes de la premiÃĻre moitiÃĐ du xxe siÃĻcle. Peu connu, bien moins en tout cas que Doisneau ou Ronis, il laisse pourtant une Åuvre attachante, notamment ses photographies sur le monde du cirque. Il fut ÃĐgalement un temps galeriste, c'est en effet lui qui ouvrit, en 1937, la premiÃĻre galerie parisienne (française ?) dÃĐdiÃĐe entiÃĻrement à la photographie, Le Chasseur d'Images.

Biographie de François Tuefferd

Thomas Michael Gunther, in : François Tuefferd, chasseur d'images, cat. expo. BibliothÃĻque historique de la ville de Paris, 19 mars - 15 mai 1993.

NÃĐ Ã MontbÃĐliard le 30 mai 1912, François Tuefferd a ÃĐtÃĐ initiÃĐ Ã la photographie par son pÃĻre, le docteur Henry Tuefferd, qui en bon amateur possÃĐdait une vingtaine d'appareils. Dans sa jeunesse, François a ÃĐtÃĐ fascinÃĐ par les histoires d'Afrique du Nord racontÃĐes par son grand-pÃĻre Tuefferd, qui avait servi en Afrique, et par Ãmile, ancien clairon au troisiÃĻme rÃĐgiment de Zouaves, compagnon de chasse et aide dÃĐvouÃĐ de son grand-pÃĻre Bourcart. Le jeune homme a dÃĐcouvert l'Afrique en 1929, lorsqu'il a rendu visite à son frÃĻre Jean-Pierre, qui accomplissait son service militaire prÃĻs de Hammamet en Tunisie.

Ce premier voyage en Afrique du Nord a permis à Tuefferd de faire la connaissance du cÃĐlÃĻbre photographe George Hoyningen-Huene. Ce dernier ÃĐtait dÃĐjà un ami de son frÃĻre aÃŪnÃĐ, et il a accueilli François dans son entourage. Pendant son sÃĐjour, Hoyningen-Huene l'a chargÃĐ de photographier le tournage de la parodie de l'Atlantide qu'il avait mise en scÃĻne. Les images ainsi faites ont ÃĐtÃĐ rassemblÃĐes dans un album-souvenir, intitulÃĐ Ci-devant l'Atlantide, premier d'une sÃĐrie de recueils imaginÃĐs par le jeune photographe1. En 1930, François, ÃĐquipÃĐ d'un Rolleiflex, arrive à Paris pour faire Maths-ÃĐlÃĐmentaires au lycÃĐe Louis-le-Grand. L'annÃĐe suivante, il demande par devancement d'appel son engagement au quatriÃĻme Zouaves à Tunis, oÃđ il part en juillet 1931 et retrouve ses amis.

Lorsque Tuefferd revient en France aprÃĻs son service militaire, Hoyningen-Huene l'invite à travailler avec lui chez CondÃĐ Nast. Tuefferd entre en 1932 comme stagiaire à Vogue et commence à se former au mÃĐtier de photographe. En mÊme temps, il dÃĐcouvre le Paris des artistes et des ÃĐcrivains, grÃĒce à son ami Gerald Kelly. Futur directeur artistique de Harper's Bazaar à Paris, celui-ci frÃĐquentait, entre autres, Nathalie Barney, Jean Cocteau, Man Ray, Ernest Hemingway, Wallis Simpson et George Hoyningen-Huene.

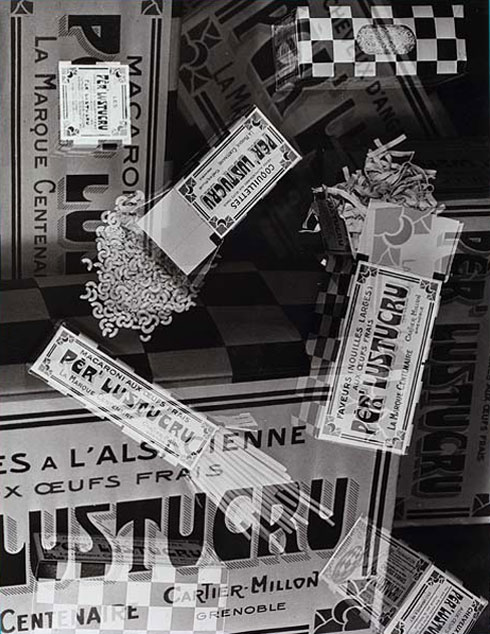

En 1932 et 1933, Vogue et Vu publient plusieurs images de Tuefferd sur des sujets variÃĐs : articles et accessoires d'habillement, JosÃĐphine Baker une soirÃĐe de gÃĐnÃĐrale, la revue du Casino de Paris, L'Affaire de la rue Royale à l'AthÃĐnÃĐe, un tirailleur tunisien lisant Vu. Rapidement convaincu qu'il n'est pas destinÃĐ Ã devenir photographe de mode, Tuefferd dÃĐcide de se consacrer au travail de laboratoire. Il est encouragÃĐ dans cette voie par Hoyningen-Huene, qui avait remarquÃĐ la prÃĐcision de sa technique à la prise de vue et au tirage.

GrÃĒce encore à Hoyningen-Huene, Tuefferd rencontre Gaston Grenier, qui venait d'ouvrir un magasin-laboratoire photographique au 27, rue du Cherche-Midi. Le jeune photographe lui propose son aide, que Grenier accepte. AndrÃĐ Steiner, Ylla, Ilse Bing, Rogi AndrÃĐ, AndrÃĐ Friedmann (travaillant pour Hug Block avant de devenir Robert Capa à l'ÃĐpoque d'Alliance Photo), Daniel Masclet, RenÃĐ Servant et Man Ray font partie de la clientÃĻle.

Tuefferd, cependant, poursuit son propre travail de photographe. Il fournit des images à un grand nombre de magazines et de revues, tels L'Architecture d'aujourd'hui, Beaux-Arts, CinÃĐ-Amateur, L'Illustration, Marie-France, MÃĐtiers de France, Mieux vivre, Mode pratique, L'Officiel de la couture, Par Avion, Photography, Le Point, La Revue de la photographie, SAGA et Votre Maison. Il entreprend des reportages, dont le plus important reste celui commandÃĐ par le Journal de la Marine Marchande sur le paquebot Normandie en 1935. La rÃĐdaction de la revue prestigieuse Arts et mÃĐtiers graphiques choisit certaines de ses photographies pour figurer dans les numÃĐros spÃĐciaux de 1936 et 19382. Paris-Soir publie ses portraits de Mrs. Roosevelt, en voyage à Paris en septembre 19373. Il est chargÃĐ d'illustrer le manuel de gynÃĐcologie de Portes et Mayer, que les ÃĐditions Masson prÃĐvoient de publier.

En 1935, cinquante images tirÃĐes du reportage sur le Normandie sont exposÃĐes à la galerie Grenier4 et dans la salle d'exposition de la Revue française de photo et cinÃĐma. Vers la fin de cette mÊme annÃĐe, RÃĐmy Duval lui demande de participer à l'exposition de la photographie internationale qu'il organise au Pavillon de Marsan5. Du 19 mai au 2 juin 1937, la Galerie d'Art & Industrie, avenue des Champs-ElysÃĐes, prÃĐsente les images de "L. Albin-Guillot, Henri Cartier, Yvonne Chevallier [sic], Nora Dumas, Dumas-Satigny, AndrÃĐ Durand, AndrÃĐ Durst, Remy Duval, Ergy Landeau [sic], Feher, P. Jahan, Kollar, LachÃĐroy, Juliette Lasserre, Le Boyer, ThÃĐrÃĻse Le Prat, Man Ray, Rogi-AndrÃĐ, Steiner, Tuefferd, AndrÃĐ Vigneau et Ylla "6. En 1938, deux images de Tuefferd figurent dans "l'exposition Kodak-PathÃĐ de photographie publicitaire et de ses applicationsâ. La mÊme annÃĐe, Tuefferd expose ses propres photographies à la galerie du Chasseur d'Images du 15 fÃĐvrier au 5 mars. Tiranty, propriÃĐtaire de la galerie "Le Grand Atelier", montre aussi en 1938, choisies par AndrÃĐ Vigneau, des vues aÃĐriennes prises par Tuefferd pour Air France transatlantique. Au dÃĐbut de l'annÃĐe suivante, AndrÃĐ Steiner sÃĐlectionne des photographies des sports d'hiver faites par Tuefferd pour son exposition "La Neige" au Grand Atelier7. Marcelle Berr de Turique fait figurer huit de ses Åuvres dans l'exposition de l'Ãcole Française de Photographie qu'elle prÃĐsente à Copenhague en 19398. Deux ans plus tard, la galerie Braun, rue Louis-le-Grand, organise une exposition de Tuefferd et de RÃĐmy Duval. En 1937, Tuefferd ouvre au 46, rue du Bac une galerie de photographie qu'il appelle le Chasseur d'Images. Il y organise des expositions individuelles (Ilse Bing, Bill Brandt, Max Del, Alain Duchemin, Sandro Guida, H. E. Haack, Paul Kowaliski, Herbert List, Emmanuel Sougez) et collectives (le Rectangle9, le Noir et blanc, le salon annuel du Chasseur d'Images). Il envisage d'exposer les images publiÃĐes dans le numÃĐro spÃĐcial d'Arts et mÃĐtiers graphiques, mais le dÃĐbut des hostilitÃĐs fait ÃĐchouer le projet.

Dans sa galerie, Tuefferd anime un club de photographie moderne, le Noir et blanc, qui a succÃĐdÃĐ au Rolleiclub. Avec son assistante Marie-Lise Gerhard, il fait le projet de crÃĐer une agence, appelÃĐe Chassim, pour "vendre ou placer des photographies à la presse française ou ÃĐtrangÃĻre "10. En complÃĐment de ces activitÃĐs, il continue à tirer les clichÃĐs de clients anciens et nouveaux. Il glace, par exemple, les tirages de Wols en 1937-1938.

Avec l'arrivÃĐe de la guerre, Tuefferd est obligÃĐ de transformer le Chasseur d'Images en galerie de peinture mais il n'abandonne pas son activitÃĐ de photographe, quoiqu'opÃĐrant plus discrÃĻtement. AssistÃĐ de Gaston Cauvin, GeneviÃĻve Degomme et Marcel Turpin, il continue à exercer son mÃĐtier jusqu'à son dÃĐpart de Paris en 1943. Pendant cette pÃĐriode difficile, Tuefferd est aidÃĐ par plusieurs amis, tel Sandro Guida. Ce dernier dirigeait alors les ÃĐditions Prisma, dont le "photo-coursâ par correspondance faisait appel à des spÃĐcialistes reconnus. RenÃĐ Servant y expliquait les principes fondamentaux de l'optique ; Robert Auvillain, secrÃĐtaire de la SociÃĐtÃĐ française de photographie, abordait les questions chimiques ; Louis Caillaud, secrÃĐtaire gÃĐnÃĐral, s'occupait de la rÃĐdaction et de la mise-enpage tandis qu'Emmanuel Sougez et Tuefferd traitaient de la pratique photographique.

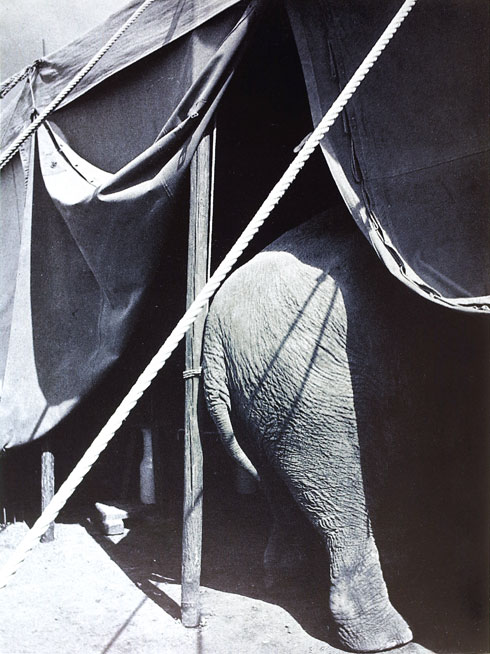

Au dÃĐbut des annÃĐes quarante, à la demande de Jean Prinet, Tuefferd fait don de plus de deux cents photographies à la BibliothÃĻque Nationale : 72 vues du chantier du Normandie à Saint-Nazaire, 69 ÃĐpreuves de ses meilleures images, et 107 photographies de "cirque, acrobates, clowns, dompteurs et danseurs"11. à la mÊme ÃĐpoque, Tuefferd accueille Henri Cartier-Bresson, ÃĐvadÃĐ d'Allemagne et envoyÃĐ au Chasseur d'Images par un ami commun, l'imprimeur Pierre Braun. Cartier-Bresson travaille rue du Bac, couvert par le photographe, jusqu'à la fermeture de la galerie en 1943.

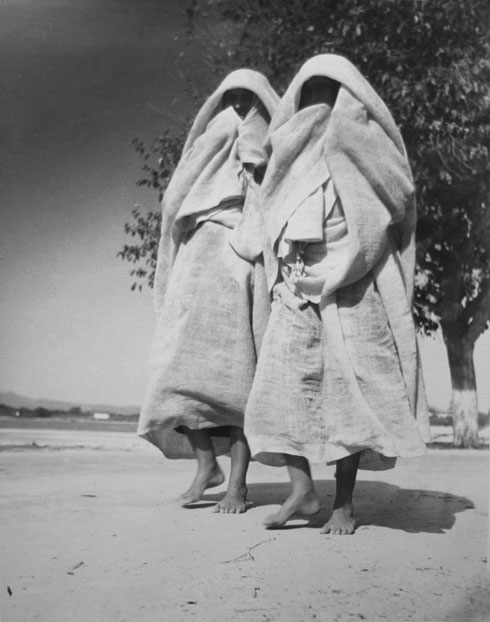

Tuefferd se retire alors dans une petite ferme à Lorrez-le-Bocage, à 75 kilomÃĻtres de Paris. Il ne la quitte que pour apporter à bicyclette des provisions à des amis parisiens. Il revient dans la capitale à la fin de l'annÃĐe 1944. La galerie, à peine ouverte, passe sous la direction de GeneviÃĻve Degomme. Tuefferd obtient une nouvelle carte de presse. Le Commissariat au Tourisme l'envoie en Alsace, puis en expÃĐdition au Sahara. De retour à Paris au printemps 1945, il repart pour l'Afrique au dÃĐbut de l'annÃĐe suivante et sÃĐjournera en Tunisie jusqu'à la fin de 1949. Il photographie les mÅurs et coutumes du pays, apprend à Albert Lamorisse à faire de la photographie et tourne avec lui quelques documentaires, dont Ramadan et Djerba. Avant son retour en France, l'Alliance française de Tunis expose cent cinquante de ses photographies tunisiennes.

De retour en France, Tuefferd cherche du travail. Tiranty, l'agent de Leitz (Leica), lui propose de travailler dans son magasin parisen, rue La BoÃŦtie. Mais cette situation ne lui convient pas et il en fait profiter un de ses amis photographes, Camille Pomeyrol. Au dÃĐbut de 1950, il rÃĐussit à convaincre Thermor, le fabricant d'appareils ÃĐlectromÃĐnagers, de financer une campagne publicitaire de son invention. Pour promouvoir les appareils Thermor, Tuefferd accompagnera dans sa tournÃĐe le Cirque National avec une petite caravane, composÃĐe d'une camionnette de dÃĐmonstration et d'une remorque-camping. Le choix du cirque n'est pas un hasard ; depuis les annÃĐes trente, Tuefferd en a fait des photographies. Puis, en 1941, grÃĒce à ses amis Maurice Thomas-Moret et Jacques Fort, il rencontre Henry ThÃĐtard, qui projette un grand livre sur le cirque. Tuefferd le prÃĐsente à Sandro Guida et les ÃĐditions Prisma acceptent de publier La Merveilleuse histoire du cirque d'Henry Thetard, dont les deux premiers volumes sont illustrÃĐs en grande partie par des photographies de Tuefferd.

AprÃĻs deux ans de voyage constant dans l'hexagone, il part pour les Ãtats-Unis, dans le but avouÃĐ de photographier un congrÃĻs d'amis du cirque. En AmÃĐrique, au printemps de l'annÃĐe 1952, il persuade le constructeur automobile Kaiser-Frazer de lui fournir une voiture afin de prendre des photographies publicitaires sur le trajet menant de Detroit, dans le Michigan, à Gainesville, dans le Texas, oÃđ se tenait le congrÃĻs. à la fin de 1952, il ÃĐpouse une AmÃĐricaine et revient en France pour demander son visa d'immigration. Surviennent alors des problÃĻmes de santÃĐ. En 1953, Tuefferd repart pour les Ãtats-Unis et s'ÃĐtablit à New York. AprÃĻs une ÃĐbauche de collaboration avec Fortune, Life et Sports Illustrated, suivie d'une brÃĻve carriÃĻre de portraitiste d'enfants, il dÃĐcide, pour des raisons de santÃĐ, d'abandonner la photographie et de s'orienter vers d'autres professions.

PrivÃĐ de son moyen d'expression prÃĐfÃĐrÃĐ, Tuefferd se lance dans le dessin. Il s'inspire des sujets qu'il a photographiÃĐs : cirque, paysages franc-comtois, scÃĻnes de rue à Paris et à New York. D'un coup de crayon sÃŧr, il croque sur le vif un grand nombre de portraits. En mÊme temps, il se met à ÃĐcrire des histoires pour enfants, telles les Aventures prodigieuses de GÃĐdÃĐon, qu'il illustre de ses propres dessins. MÊme s'il a d'autres occupations, Tuefferd ne renonce pas pour autant à ses premiÃĻres amours, et garde des liens avec le monde de la photographie. Edward Steichen, par exemple, prÃĐsente en 1955 sa photographie de la Ronde (1938) dans la grande exposition, The Family of Man, qu'il organise au MusÃĐe d'art moderne de New York. En 1960, à un tournant de sa vie personnelle, Tuefferd tente de revenir à la photographie et s'inscrit au Brooks Institute of Photography à Santa Barbara en Californie. Il envisage de travailler à Hollywood mais, n'appartenant à aucun des syndicats en place, il ne rÃĐussit pas à se faire engager. Il retourne alors sur la cÃīte est des Ãtats-Unis et se reconvertit dans l'industrie ÃĐlectronique, oÃđ il met en valeur son sens technique.

Depuis sa retraite en 1987, François Tuefferd a ouvert de nouveau ses archives. RÃĐsolu, comme il dit, "à plonger dans un passÃĐ oÃđ dormaient ces images glanÃĐes au cours des ans", il a installÃĐ un nouveau laboratoire et s'est remis à tirer ses photographies. Il vit et travaille aux EÃats-Unis, dans l'ÃĐtat de New Hampshire.

Notes

1) â— François Tuefferd, Ci-devant l'Atlantide, 1929 ; Voyage autour d'une cuisse cassÃĐe, 1936 (suite d'accident de route de son frÃĻre), et MontbÃĐliard 1937, petit voyage au pays de ma jeunesse.

2) â— Arts et mÃĐtiers graphiques, Photographie 1936, âVieux moulin à Manacor", pl. 30 (catalogue no 2) et Photographie 1938, "Voiture dans la plaine (Hongrie)" et " Abreuvoir (Hongrie)â, pl. 46,47.

3) â— Reportage d'Emmanuel d'Astier de la Vigerie, Paris-Soir, 23 septembre 1937.

4) â— Voir C.S. [Claude de Santeul], Le Photographe, n° 392, 20 aoÃŧt 1935, p. 250 (plusieurs photographies sont reproduites dans le n° 396, 20 octobre 1935, encart p. 320).

5) â— Voir Jean VÃĐtheuil, âL'exposition internationale de la photographie contemporaine", La Revue de la photographie, n° 34, dÃĐcembre 1935, p. 8.

6) â— Liste des photographes mentionnÃĐs sur le carton d'invitation. Ã l'occasion de cette exposition, Louis ChÃĐronnet parle des " reposantes ÃĐvocations de Tuefferd", Marianne, 2 juin 1937.

7) â— Claude de Santeul, qui rendait compte rÃĐguliÃĻrement dans la Revue française de photo et cinÃĐma des expositions organisÃĐes par Tuefferd au Chasseur d'Images, y a ÃĐgalement parlÃĐ de cette manifestation.

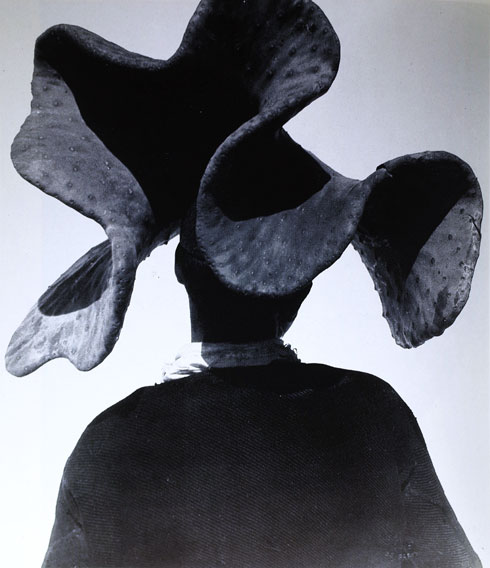

8) â— Les photographies suivantes ont ÃĐtÃĐ prÃĐsentÃĐes à Copenhague:

1. Notre-Dame (reflet), 1938 (catalogue no 97).

2. Tziganes, 1936.

3. Etrave du â Normandie", 1935 (catalogue n° 25).

4. Mannequins de cuir, 1937.

5. Portrait de jeune fille, 1938.

6. Jeune femme au grand chapeau, 1937.

7. AccordÃĐoniste, 1935 (catalogue n° 66).

8. Sur la route de Palma, 1935.

9) â— Voir George Besson, "le marchand de couleurs", Ce Soir, 4 fÃĐvrier 1938; R.M.U. [R. Moutard-Uldry], "La Photographie", Beaux-Arts, 4 fÃĐvrier 1938, p. 4; "Le premier Salon du Rectangle", le Photographe, n° 453, 5 mars 1938, p. 71, et "Expo du Rectangle au Chasseur d'Images", Photo-Illustrations, n° 33, juin 1938, p. 6.

10) â— But de l'agence dÃĐfini dans le projet des statuts. Ces documents, communiquÃĐs par M.-L. Gerhard, dÃĐcrivent, outre l'organisation pratique, l'alimentation du fonds photographique, la classification des clichÃĐs et des ÃĐpreuves, le mÃĐcanisme de recherche et de vente des clichÃĐs ou des ÃĐpreuves, ainsi qu'un tableau synoptique des sÃĐries de classement.

11) â— Lettre de remerciement de l'administrateur gÃĐnÃĐral de la BibliothÃĻque Nationale adressÃĐe à François Tuefferd le 26 octobre 1942.

Entretien avec François Tuefferd

par Thomas Michael Gunther, in : François Tuefferd, chasseur d'images, cat. expo. BibliothÃĻque historique de la ville de Paris, 19 mars - 15 mai 1993.

[âĶ] Le talent et la curiositÃĐ de François Tuefferd lui ont permis de vivre une carriÃĻre exemplaire de photographe. Avec une grande perspicacitÃĐ, bien qu'avec beaucoup de modestie, il parle des personnages et des ÃĐvÃĐnements qui l'ont formÃĐ ou marquÃĐ. Au cours de nos conversations, il rÃĐpondait si bien et si complÃĻtement à mes questions que, dans l'ÃĐlaboration du catalogue, la publication de ses souvenirs s'imposait. François Tuefferd a donc acceptÃĐ d'apporter son propre tÃĐmoignage sur un certain nombre de sujets intÃĐressant l'histoire de la photographie.

Tout d'abord, l'ÃĐmouvant souvenir de son pÃĻre, le docteur Henry Tuefferd, illustre le rÃīle capital qu'a jouÃĐ la pratique d'amateur dans l'ÃĐvolution de la photographie moderne. Le photographe dÃĐcrit son premier maÃŪtre, George Hoyningen-Huene, et le directeur artistique de Harper's Bazaar à Paris, Gerald Kelly. Il dÃĐmontre l'importance, trop souvent sous-estimÃĐe, des laboratoires. Il se souvient de ses confrÃĻres et consÅurs comme des associations professionnelles. Il rappelle les dÃĐbuts de sa galerie de photographie et la critique d'avant-guerre. Il parle des annÃĐes difficiles de la guerre. Dans le rÃĐcit de son aventure tunisienne, il ÃĐvoque l'ÃĐpoque des colonies. En racontant son travail pour Thermor avec le Cirque National, il montre combien la publicitÃĐ est impliquÃĐe dans le dÃĐveloppement de la photographie du xxe siÃĻcle. François Tuefferd tente enfin de rÃĐpondre à la difficile question : y a-t-il une photographie française?

Thomas Michael Gunther

Comment est nÃĐ votre intÃĐrÊt pour la photographie ?

Mes premiers contacts avec la photographie furent les albums de mon grand-pÃĻre. Il y en avait une douzaine, la plupart richement reliÃĐs. Ils contenaient les images des amis et mÊme de ses malades reconnaissants. C'ÃĐtait la mode d'envoyer avec les vÅux de Nouvel An sa photo ou celle de la famille. Mon favori (que j'ai toujours) contenait les portraits des mÃĐdecins militaires de sa promotion ou des officiers qu'il avait connus en AlgÃĐrie.

Chez mon autre grand-pÃĻre, qui n'avait pas d'albums, les images ÃĐtaient au mur. On y trouvait un certain nombre de daguerrÃĐotypes que j'eus du mal à comprendre. D'un genre encore diffÃĐrent ÃĐtaient les stÃĐrÃĐoscopes Jules Richard. Mon arriÃĻre-grand-pÃĻre en avait une demi-douzaine en batterie dans l'annexe de son chalet à Nant-sur-Vevey. Ces vues stÃĐrÃĐoscopiques racontaient l'histoire de ses voyages botaniques annuels à travers l'Europe, car Ãmile Burnat fut un botaniste distinguÃĐ.

Vous attribuez à votre pÃĻre, le docteur Henry Tuefferd, grand amateur de photographie, un rÃīle dÃĐterminant dans le choix de votre mÃĐtier, n'est-ce pas ?

De mon pÃĻre me reste un souvenir ÃĐmu, puique c'est à lui que je dois d'avoir ÃĐtÃĐ "mordu" par cette passion du bromure d'argent. Ãtudiant à Paris, il avait un peu plus de vingt ans lorsqu'il commença à s'intÃĐresser à la photographie. De 1900 à 1949, il accumula des centaines de nÃĐgatifs sur verre ou pellicule mais ne rÃĐalisa qu'un seul album et quelques rares ÃĐpreuves. Je me demande toujours d'oÃđ venait chez mon pÃĻre cette sorte de rÃĐpulsion à tirer ou agrandir...

Avec l'avÃĻnement de l'exposition des Arts DÃĐcoratifs (Paris, 1925), avec la publication d'Arts et mÃĐtiers graphiques (premier numÃĐro, 15 septembre 1927), auquel il avait souscrit, le docteur commença à s'intÃĐresser à ce que devenait la photographie dans le monde ; finies ces images trÃĻs "cucul" publiÃĐes dans le Studio d'avant-guerre. Une nouvelle photographie ÃĐtait en marche.

Avec elle vinrent quantitÃĐ d'appareils nouveaux. La physique, l'optique et la chimie avaient fait de grands progrÃĻs, assurant prÃĐcision et rapiditÃĐ. Le docteur souhaitait se mettre au courant ; ce qu'il voulait, c'ÃĐtait "essayer". Photo revue et la Revue française de photographie apparurent rÃĐguliÃĻrement dans sa maison, place Saint-Martin à MontbÃĐliard. Avec ces publications, leurs annonces d'occasions allÃĐchantes et d'offres de vente, la plupart venant de Paris, rue du Faubourg-Saint-HonorÃĐ ou rue La Fayette, la poste marcha bon train, et aussi les affaires des fournisseurs locaux. Le docteur leur "faisait des rentes", disait ma mÃĻre. Les cinq ou six appareils aperçus au lendemain de la guerre passÃĻrent à dix, puis quinze, vingt. J'en comptai finalement vingt-trois dans le cabinet de consultation, entassÃĐs sur un vieux divan. Je n'ai pas comptÃĐ les agrandisseurs : un Noxa, un Ikonta automatique et finalement un Leitz 35 mm.

le docteur, dont la rÃĻgle ÃĐtait d'ignorer les vacances, considÃĐrait maintenant avec plaisir la possibilitÃĐ d'un dimanche à Vevey, berceau suisse de ma grand-mÃĻre maternelle Bourcart-Burnat, ou encore à Strasbourg oÃđ son fils aÃŪnÃĐ, Jean-Pierre, faisait ses ÃĐtudes de mÃĐdecine. Dans la capitale alsacienne, avec les boutiques fermÃĐes le dimanche, le docteur Tuefferd devait se contenter de "lÃĐcher les vitrines" pour aiguiser sa curiositÃĐ et se mettre au courant des prix rÃĐcents. En Suisse, il n'en ÃĐtait pas de mÊme. à Montreux, ville voisine de Vevey, rÃĐgnait Franzioli. Ce marchand, ouvert le dimanche, tenait boutique avec son frÃĻre, un ancien lÃĐgionnaire qui avait perdu un Åil pendant la guerre et reçu la mÃĐdaille militaire. Franzioli recevait le nec plus ultra des appareils mondiaux et leurs accessoires. Il ÃĐtait l'un des commerçants les plus avisÃĐs que j'aie connus et le docteur sortait rarement de sa boutique les mains vides. C'est chez lui qu'en 1928 il trouva le premier Leica, bien avant celui qu'il ache ta plus tard chez Tiranty à Paris.

De cette gamme d'appareils s'entassant sur le vieux divan et que j'allais admirer subrepticement, je ne signalerai que mes prÃĐfÃĐrÃĐs : un Ernemann Klapp 6.5 x 9 cm., montÃĐ avec un objectif GoÃŦrz 1.9 et muni d'un chassis magasin de douze plaques — là commençait pour moi le reporter. Ãgalement avec chassis magasin à plaques, un 9 x 12 cm. Spido Gaumont colonial en bois de teck avec soufflet en peau de porc ! Il ÃĐtait montÃĐ avec un Tessar-Zeiss 4.5 et reçut plus tard un 2.8 Biotar. J'eus la permission de l'emporter en Tunisie lors de mon premier voyage en 1929. Il y avait deux chambres Voigtlander : l'une 9 x 12 cm, et l'autre 10 x 15 cm., l'une et l'autre montÃĐes avec objectif HÃĐliar 4.5, le meilleur objectif de portrait à mon humble avis. C'est ce 9 x 12 cm, que le docteur donna en cadeau à Rogi AndrÃĐ quand elle vint passer NoÃŦl dans ma famille à la fin de l'annÃĐe 1937. Elle fit le portrait de ma sÅur aÃŪnÃĐe. Comme toujours, Rogi ÃĐtait confortablement fauchÃĐe. De plus, disait-elle, l'appareil qu'elle avait utilisÃĐ jusque là n'existait plus.

Le docteur acheta un Rolleiflex au lendemain du jour oÃđ il reçut de Tunisie des photographies que George Hoyningen-Huene avait faites de mon frÃĻre, Mon pÃĻre trouvait son plus grand plaisir photographique dans l'image du verre dÃĐpoli des rÃĐflexes, Apparurent alors le Miroflex de Zeiss, le Primaflex à objectifs interchangeables, le Korelle, l'Exacta, mÊme un Contaflex de Zeiss, que j'allais oublier, car je ne l'ai jamais aimÃĐ. Le docteur, lui, n'aima jamais le Leica et je soupçonne que, en bon presbyte qu'il ÃĐtait, il avait des difficultÃĐs à mettre au point. D'autre part, il n'y avait pas de verre dÃĐpoli.

Mon pÃĻre ne se servait pas de ses appareils en semaine, mais seulement les dimanches, la semaine dite anglaise n'existant pas à l'ÃĐpoque. Des photographies enregistrÃĐes, dÃĐveloppÃĐes, et tirÃĐes par lui-mÊme il n'y en avait que fort peu, le docteur n'aimait pas le travail de la chambre noire et les tanks Kodak faisaient son affaire comme le firent beaucoup plus tard les cuves Correx qui permettaient de dÃĐvelopper en plein jour les films 35 mm. Il aimait tirer à la lumiÃĻre du jour et avait une batterie de chassis presses toujours prÊts. Quand j'offris mes services à mon pÃĻre, il les accepta, semblait-il, avec soulagement, la chambre noire de la place Saint-Martin devint mon domaine de 1926 jusqu'à mon dÃĐpart pour le service militaire en 1931.

C'est avec mon pÃĻre que je vis mes premiers morts, ce soldat qui, rentrant d'Allemagne en 1919, voyageait sur le toit d'un wagon et fut dÃĐcapitÃĐ Ã l'entrÃĐe d'un tunnel ; puis quelques annÃĐes plus tard, ce vagabond gelÃĐ dans un fossÃĐ au bord de la route — deux images à jamais estampÃĐes dans mon souvenir. à la maison, le docteur travaillait dans sa petite salle d'opÃĐration avec l'aide de ma mÃĻre, qu'il avait "dressÃĐe" au travail d'infirmiÃĻre. La vue de pansements sanguinolents et les odeurs de chloroforme n'ÃĐtaient pas pour moi un handicap quand je fis des photographies mÃĐdicales dans les annÃĐes trente.

Le docteur ne vint me voir qu'une fois à Paris aprÃĻs l'ouverture de la galerie du Chasseur d'Images. Il ÃĐtait descendu en face, à l'hÃītel Montalembert, et passait son temps à regarder par la fe nÊtre ou à hanter les librairies d'art du boulevard Saint-Germain. Il revint en 1939 pour le mariage de mon frÃĻre Jean-Pierre, toujours sans appareil. C'ÃĐtait comme si je l'avais privÃĐ de son "dada", comme s'il m'avait passÃĐ la flamme.

Je crois savoir que George Hoyningen-Huene a jouÃĐ un rÃīle important dans votre dÃĐcision de devenir photographe. Vous l'avez rencontrÃĐ Ã Hammamet en 1929, et c'est lui qui vous a permis d'entrer au studio de Vogue en 1932 aprÃĻs votre service militaire. Quel souvenir vous a-t-il laissÃĐ? Quelle ambiance rÃĐgnait à Vogue à cette ÃĐpoque ?

"Il est marrant", m'avait dit mon frÃĻre Jean-Pierre, qui fut le premier de ma famille à rencontrer George Hoyningen-Huene. Il avait fait sa connaissance à Hammamet en 1929 chez ses amis Jean et Violet Henson. George, qui n'y avait pas encore sa maison, venait y passer ses vacances, et y rencontrait beaucoup d'amis, dont Gerald Kelly ; le jour oÃđ Jean-Pierre le connut, il avait donnÃĐ la mesure du parfait mime qu'il ÃĐtait en dansant sa fameuse "danse du trou de la serrure". Il mimait pour le public ce qu'il ÃĐtait supposÃĐ observer à travers le trou fictif qu'il dessinait dans l'espace. J'y assistai moi-mÊme l'annÃĐe suivante, c'ÃĐtait inÃĐnarrable.

D'oÃđ tenait-il sa verve? Je doute qu'il l'ait due au vieux baron balte qu'ÃĐtait son pÃĻre, que l'on disait acariÃĒtre. J'aurais dÃŧ le demander à sa sÅur Halla. L'annÃĐe oÃđ je fis sa connaissance, elle ÃĐtait, elle aussi, chez les Henson oÃđ Jean lui avait laissÃĐ sa chambre. Halla ÃĐtait bavarde et nous nous entendions bien. Je l'accompagnais à la chasse oÃđ nous allions non loin de Djididi dans le Djebel, un des lieux favoris de Jean, à une dizaine de kilomÃĻtres de Hammamet. Elle avait un couple de lÃĐvriers russes qui prirent l'habitude de se sauver sur la plage, faisant parfois une dizaine de kilomÃĻtres dans la direction de Sousse.

L'annÃĐe oÃđ ils se connurent, George avait pris quelques photos de Jean-Pierre qui les envoya à la maison. C'ÃĐtaient des ÃĐpreuves 6 x 6 que notre pÃĻre reconnut immÃĐdiatement. Elles ÃĐtaient sorties d'un de ces Rolleiflex, nouveau venu sur le marchÃĐ, dont il s'ÃĐtait demandÃĐ s'il valait la peine d'Être essayÃĐ. Il fut convaincu par ces bonnes images de George, et sur le fameux divan bleu arriva le premier Rolleiflex de la famille.

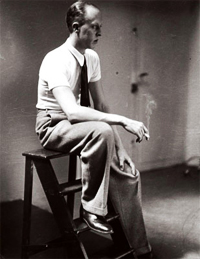

George avait aussi photographiÃĐ mon frÃĻre dans le studio de Vogue en octobre 1929. La photo est excellente : elle est de cette sÃĐrie sur fond de velours noir que George pratiquait à l'ÃĐpoque à la maniÃĻre de son maÃŪtre Steichen. Comme je le complimentais sur l'ÃĐlÃĐgance et la maÃŪtrise de cette pose, il fut prompt à me dÃĐcouvrir le petit doigt "bougÃĐ" qui n'en faisait pas une photo parfaite.

J'en trouvai la raison en observant George au travail, un an plus tard, au studio de Vogue. Il prenait des instantanÃĐs trÃĻs, trÃĻs rarement. "DiaphragmÃĐ" à bloc, il faisait de la pose, ordinairement une bonne seconde et malheur au sujet trop nerveux... J'ai assistÃĐ Ã quelques rÃĐactions brusques de la part du photographe lorsque le sujet n'y tenait plus. D'ailleurs, la plupart du temps George prenait trois ou quatre poses successivement. Quand il avait trop de difficultÃĐ avec son sujet, il avait un code avec Maurice, son "garçon de studio", et — miracle ! — nous nous trouvions brusquement plongÃĐs dans l'obscuritÃĐ,âĶ panne de courantâĶ la sÃĐance ÃĐtait "tuÃĐe". C'ÃĐtait ainsi que George tua Yvonne Printemps, qui ÃĐtait alors la femme de Sacha Guitry!

à l'ÃĐpoque oÃđ il connut mon frÃĻre, il trouvait une forte ressemblance entre Jean-Pierre et Agneta Fisher, un de ses modÃĻles prÃĐfÃĐrÃĐs. Il disait, bien sÃŧr : âAgneta ressemble à Jean-Pierre"... et pas "Jean-Pierre ressemble à Agneta". De toute façon, c'est elle qui pouvait tenir la pose jusqu'à quatre ou cinq secondes. Agneta, de modÃĻle, devint photographe de mode juste avant la guerre. Elle ÃĐtait charmante comme d'ailleurs beaucoup de modÃĻles avec lesquels j'ai vu George travailler. L'une de mes favorites ÃĐtait cette grande Hollandaise aux cÃītÃĐs de laquelle je posai pour la photographie publiÃĐe par Vogue sous le titre "NoÃŦl dans les chÃĒteaux" (numÃĐro de NoÃŦl 1932). La photo avait ÃĐtÃĐ faite quai d'OrlÃĐans dans la maison de l'AmÃĐricain Wilkinson.

Quand je le connus à Hammamet, George venait de commencer à tourner pour son compte en 16 mm (ceci surtout à titre d'exercice, car il se dirigeait vers le cinÃĐma) une parodie de l'Atlantide de Pabst qui venait de sortir. Les amis prÃĐsents y participÃĻrent et on trouve Gerald Kelly dans le rÃīle d'une AntinÃĐa inoubliable ; Jean Henson et sa femme Violet ; un jeune couple amÃĐricain venu en voyage de noces, Marion et Guido Nadzo ; Jacques Viot, l'ÃĐcrivain qui, revenu des Indes nÃĐerlandaises, finissait son livre trÃĻs controversÃĐ DÃĐposition de Blanc ; Marcel de Corvet, un Suisse qui ÃĐtait dans les assurances à Tunis et dont la femme Blanche, amie de Violet Henson, donnait des leçons d'anglais. Enfin moi-mÊme, qui tenais le rÃīle d'un lieutenant saharien, affublÃĐ d'un kÃĐpi de sergent de tirailleurs, empruntÃĐ Ã la compagnie en garnison dans la casbah d'Hammamet.

Gerald, qui connaissait mes goÃŧts et mes premiÃĻres photos, suggÃĐra à George de me laisser utiliser son Rolleiflex pour enregistrer les scÃĻnes. Je m'y prÊtai avec empressement ! la sÃĐrie que j'en fis impressionna George au point qu'il offrit de me prendre comme stagiaire dans le studio de Vogue lorsque j'aurais fini mon service militaire. Je m'empressai d'accepter et du coup je demandai à mon pÃĻre s'il voulait bien m'envoyer son Rolleiflex, ce qu'il fit immÃĐdiatement. J'avais gagnÃĐ la partie.

à Paris, George me remit une sÃĐrie de photos que j'avais faites pour lui et que je montai dans un album de mon cru (Ci-devant l'Atlantide). Malheureusement il n'y a aucune photo de moi lorsque je jouais mon rÃīle : il n'y avait personne pour les prendre ! George nous invita — ma mÃĻre, moi-mÊme et Madeleine DilÃĐ, sa secrÃĐtaire à Vogue — à une avant-premiÃĻre dans son studio du 16, rue Saint-Romain, et depuis, j'ignore tout de ce qu'est devenu le film.

Lorsque à Paris j'entrai dans le studio de Vogue, avenue des Champs-ElysÃĐes, George m'introduisit à la direction, dont les bureaux ÃĐtaient au second ÃĐtage. Pierre de Brunhof ne savait pas qu'il ÃĐtait un cousin ÃĐloignÃĐ de mon pÃĻre, comme son frÃĻre Jean, l'illustrateur des Babar, et leur sÅur Cosette, mariÃĐe à Lucien Vogel de Vu et du Jardin des modes. George m'amena chez Madeleine DilÃĐ, sa secrÃĐtaire, jeune divorcÃĐe qui avait un fils de sept ans. Puis ce fut le tour de Maurice, le "garçon" du studio, sorte de maÃŪtre Jacques trÃĻs futÃĐ qui connaissait tout et ne s'ÃĐtonnait de rien. Enfin Robert Delrue, qui avait la haute main sur le laboratoire, ÃĐtabli derriÃĻre la cage de verre oÃđ trÃīnait la retoucheuse, Madame Pierrot. Une ÃĐquipe solidaire avec laquelle je m'entendis immÃĐdiatement.

Au travail, George allait, venait ; il avait un bureau personnel oÃđ il s'enfermait de temps à autre mais jamais longtemps. MalgrÃĐ son air calme qu'il devait peut-Être à sa science de la pantomime, c'ÃĐtait un Être trÃĻs nerveux qui à diffÃĐrentes reprises cÃītoya la dÃĐpression nerveuse. Je ne m'en ÃĐtonne plus quand je pense à la pression constante sous laquelle il prÃĐparait les sÃĐries annonçant les collections. Le second ÃĐtage adressait des ÃĐmissaires, tel John MacMullin, char gÃĐs de voir pourquoi les ÃĐpreuves n'avaient pas encore pris l'ascenseur ou l'escalier. Parfois George descendait les marches quatre à quatre, une pile de buvards contenant les ÃĐpreuves à la mainâĶ Il faut l'avoir vu pour le croire. Certains jours nous avions jusqu'à quatre ou cinq sÃĐances et quelquefois nous nous tournions les pouces. Et puis il y avait les sÃĐances de portraits, car Vanity Fair existait encore. Aussi, mais plus rarement, des photos publicitaires. George m'en laissa faire plusieurs ; il se rÃĐservait les grands clients comme Elizabeth Arden.

Je me rappelerai toujours la sÃĐrie de masques à l'empreinte du visage de certaines "grandes de ce monde", rÃĐalisÃĐs par un artiste parisien, un maÃŪtre du maquillage, George, qui avait dÃĐjà passÃĐ deux heures à les photographier, s'essayant à des compositions variÃĐes, arrÊta la sÃĐance sur le coup de midi. Comme Maurice n'ÃĐtait pas là (il avait la grippe, George me chargea de mettre les masques à l'abri jusqu'à son retour "probablement dans la soirÃĐe", me dit-il. Mais en parfait "apprenti sorcier" que j'ÃĐtais, je laissai choir l'un des masques de plÃĒtre qui, heureusement fÊlÃĐ mais pas cassÃĐ, le maquillage ÃĐraflÃĐ, me regardait d'un air piteuxâĶ Que faire ? J'allai trouver Madeleine DilÃĐ qui passa immÃĐdiatement un coup de til à l'artiste et m'envoya chez lui avec le pauvre masque à rÃĐparer. L'affaire me coÃŧta mon taxi et un tarif de faveur — 100 francs — pour la "rÃĐparation". J'ÃĐtais sauvÃĐ et George, bon enfant ou calmÃĐ par Madeleine DilÃĐ, ne me fit pas d'histoire. Je lui en sais toujours grÃĐ.

Ma prÃĐsence au studio se fit plus rare, comme j'avais une prÃĐfÃĐrence marquÃĐe pour le "labo", oÃđ j'entrepris de seconder Robert Delrue. Entre George et moi s'ÃĐtablit une sorte d'entente tacite jusqu'au jour oÃđ, d'un commun accord et sur son conseil, je quittai mon stage et entrai au service de Gaston Grenier. C'ÃĐtait George qui m'en avait donnÃĐ l'adresse, car il avait trouvÃĐ dans sa boutique un projecteur portatif à lampe survoltÃĐe dont il me vanta les mÃĐrites. Avec Hoyningen-Huene, j'ai beaucoup appris : non seulement la technique, mais aussi la psychologie dans la relation entre le photographe et son modÃĻle, George visita le Chasseur d'Images à l'occasion de mes deux expositions. Il resta longtemps en arrÊt devant les deux ÃĐpreuves que je demandais aux visiteurs de comparer, en marquant leur prÃĐfÃĐrence sur le livre disposÃĐ Ã cet effet. Il se contenta de signer le livre d'Or de la galerie.

En devenant assistant de Gaston Grenier, vous vous Êtes lancÃĐ dans la carriÃĻre.

Je devins, en effet, professionnel quand je commencai à ganer ma vie chez Grenier Photo-CinÃĐ, rue du Cherche Midi, ou ma bonne fortune me mena au dÃĐbut de 1933. J'y restai quatre ans. Quand je le quittai, je gagnais autant qu'un capitaine dans l'armÃĐe et je n'avais que 25 ans ! Lorsque le "labo" fut installÃĐ et le personnel proprement entraÃŪnÃĐ, je passai la majeure partie de mon temps à la boutique. J'y fis la connaissance de beaucoup de grands amateurs et de photographes professionnels. J'ÃĐtais en contact avec les reprÃĐsentants des grandes marques d'appareils "photo" et des principaux fournisseurs de matÃĐriel. Ainsi quand je dÃĐcidai de voler de mes propres ailes, ma tÃĒche fut trÃĻs facile.

Je compris immÃĐdiatement que le succÃĻs de l'affaire reposerait sur la qualitÃĐ des travaux d'agrandissement. Rien ne fut nÃĐgligÃĐ pour satisfaire une clientÃĻle de plus en plus exigeante. J'avais mis un point d'honneur au dÃĐpart de l'aventure à faire personnellement les agrandissements. Puis je fis seule ment les tirages des dients difficiles à satisfaire ou mÊme des professionnels qui apportaient leurs travaux. La clientÃĻle grossit à vue d'Åil et bientÃīt Grenier dut s'agrandir, dans le sous-sol d'abord, puis ou premier ÃĐtage ou fut transfÃĐrÃĐe une partie du labo.

Beaucoup de clients ÃĐtaient attirÃĐs par les photographies exposÃĐes en vitrine : c'ÃĐtaient pour 90% des agrandissements de mes propres clichÃĐs. Il y avait beaucoup de docteurs, beaucoup de prÊtres, car l'Institut Catholique ÃĐtait à deux pas, la plupart adonnÃĐs au "petit format", dont la vogue commençait à peine

Grenier aurait voulu faire "Centrale", mais il avait ÃĐchouÃĐ et commencÃĐ sa carriÃĻre aux "SpÃĐcialitÃĐs Tiranty". Il ÃĐtait le fils d'un opticien jurassien qui avait changÃĐ son nom pour celui plus facile de Grenier et il avait un frÃĻre qui vivait à Brest. Quand Grenier se maria, son beau-pÃĻre "l'ÃĐtablit" et l'aida, jusqu'au divorce qui le laissa un peu confus et changea beaucoup ses habitudes. Il passait la plupart de son temps au tennis et je fut de plus en plus responsable au magasin. Grenier avait compris que j'avais besoin de "foin dans mon ratelier" et il me laisse la bride sur le cou, m'autorisant à m'absenter pour faire des reportages. C'est ainsi que je pus photographier le barrage de MarÃĻges pour l'ingÃĐnieur Coyve, et le paquebot Normandie pour le Journal de la Marine Marchande. Je fis un reportage pour Peugeot à Sochaux, et un autre pour illustrer une brochure sur la maison des enfants de l'ÃŪle de RÃĐ. Enfin je tournai en 16 mm et en couleur un petit documentaire pour la station thermale de Saint-HonorÃĐ les-Bains.

Pendant mes vacances, je fis deux voyages, emportant, bien sÃŧr, mon appareil : l'un aux ÃŪles BalÃĐares, l'autre en Hongrie — sans compter les voyages en Suisse oÃđ j'avais (et ai encore) de la famille.

J'ÃĐtais chez Grenier quand je fis les prises de vue destinÃĐes à illustrer le traÃŪtÃĐ de gynÃĐcologie de Portes et Mayer, que devaient publier les ÃĐditions Masson. L'aide de Mademoiselle Cordonnier, artiste retoucheuse de grand talent, assura le succÃĻs de cette sÃĐrie d'images qui me mirent de nouveau en contact avec le monde mÃĐdical. Ainsi, avant de quitter Grenier, je pus prendre sur Kodachrome en 35 mm des photos de la premiÃĻre opÃĐration à cÅur ouvert. Elles furent faites à distance, car je m'ÃĐtais juchÃĐ sur le radiateur de la salle d'opÃĐration avec un 18 cm de focale Leitz, montÃĐ sur Leica. Ãtait-ce à l'HÃītel-Dieu ? Je ne me souviens plus du nom du grand chirurgien qui m'avait passÃĐ commande. Par la suite, je restai en relation avec beaucoup de mÃĐdecins connus chez Grenier. Ainsi le docteur ThÃĐvenard qui travaillait pour l'Institut Pasteur me demanda de faire, entre autres, des photos de tumeurs malignes.

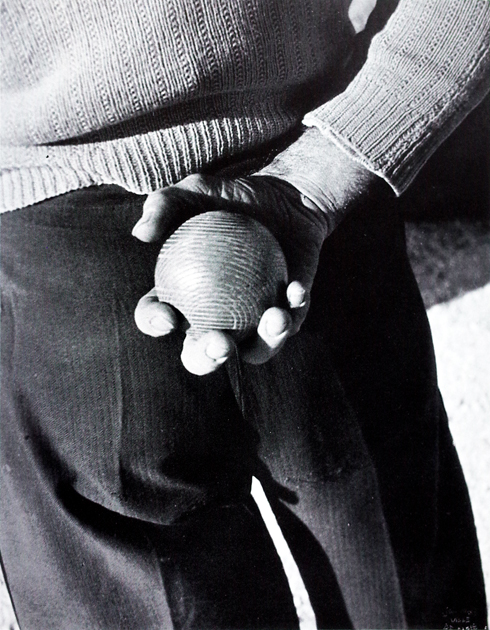

C'est encore chez Grenier que je pris l'habitude d'aller au cirque pour essayer des objectifs à grande ouverture ou de nouvelles ÃĐmulsions ultra-rapides. Tous les cirques m'ÃĐtaient bons, sÃĐdentaires ou ambulants, mais mon prÃĐfÃĐrÃĐ ÃĐtait MÃĐdrano, qui n'existe malheureusement plus. Je traÃŪnais dans les coulisses et m'introduisis petit à petit dans le monde des artistes avec lequel je sympathisai rapidement. Cela me fut trÃĻs utile pendant l'occupation, car le cirque n'ÃĐtait pas un sujet ÃĐquivoque et il restait toujours plein d'activitÃĐ.

Vous semblez avoir bientÃīt eu envie de âvoler de vos propres ailes". Comment Êtes-vous arrivÃĐ Ã installer votre propre atelier et à crÃĐer la galerie du Chasseur d'Images ? Quels ÃĐtaient ses rapports avec le monde de la photographie de l'ÃĐpoque ?

Lorsque ma grand-mÃĻre mourut peu de temps aprÃĻs mon retour de Hongrie, je reçus ma part d'hÃĐritage et annonçai à Grenier mon projet de le quitter et de voler de mes propres ailes. J'installai le Chasseur d'Images au 46 de la rue du Bac, dans les anciens bureaux de l'Acclimatation, une petite revue qui venait de dÃĐmÃĐnager, laissant les locaux dans un ÃĐtat pitoyable. Le 46 ÃĐtait historique ; c'ÃĐtait l'ancien hÃītel de Samuel Bernard, le financier, et l'appartement du rez-de-chaussÃĐe que j'occupai immÃĐdiatement montrait encore des vestiges de dÃĐcoration Directoire, car il avait ÃĐtÃĐ occupÃĐ par Barras. Je n'habitai le second ÃĐtage qu'un an plus tard, abandonnant mon appartement de la rue Las Cases pour me rapprocher de l'atelier oÃđ je travaillais souvent la nuit. Sur la rue, le gendre de Deyrolles dirigeait l'excellente affaire de taxidermie. J'y allai pour emprunter des objets de leur collection qui ÃĐtaient fort utiles pour les photos de publicitÃĐ, et je devins rapidement ami des employÃĐs.

46, rue du Bac, 1938

DerriÃĻre les piÃĻces oÃđ j'installai la galerie et l'atelier se trouvait une serre dÃĐsaffectÃĐe que je sous-louai à l'agence Aljanvic crÃĐÃĐe par Alain Duchemin et ses partenaires Jean Lemaire et Victor Caussy — Al, Jan, Vic. Une autre possiblitÃĐ eÃŧt ÃĐtÃĐ de m'associer avec AndrÃĐ Steiner, qui m'avait proposÃĐ de monter avec lui un grand studio oÃđ l'on aurait pu faire entrer des voitures. Ce studio aurait occupÃĐ une partie du terrain vague qui sÃĐparait la cour pavÃĐe du 46 du bÃĒtiment du MinistÃĻre des Travaux Publics, boulevard Saint-Germain. Je dis non à Steiner qui ne m'en voulut pas et nous restÃĒmes toujours en trÃĻs bons termes, mÊme aprÃĻs son divorce. Plus tard, aprÃĻs la guerre, je dis non à Alain lorsqu'il me proposa d'englober le Chasseur d'Images dans un Aljanvic agrandi sous la direction commerciale de Jean Gaumont, le neveu de Jeanne Lanvin, la rÃĐaction d'Alain fut diffÃĐrente, et aprÃĻs le dÃĐpart d'Aljanvic, je n'eus plus que des nouvelles indirectes.

Le Chasseur d'Images ÃĐtait à la fois une galerie et un atelier-laboratoire. Jusqu'à la guerre, jây eus en permanence trois ÃĐlÃĻves : Heddy Mueller dite MÞseli, qui ÃĐtait de BÃĒle, Marie-Lise Gerhard de Vevey et GeneviÃĻve Degomme d'Abbeville. Cette derniÃĻre m'avait ÃĐtÃĐ envoyÃĐe par RÃĐmy Duval et fut immÃĐdiatement baptisÃĐe "Boule"âĶ "Mademoiselle Boule", disait notre client Grandpierre cÃĐrÃĐmonieusement. à ces trois ÃĐlÃĻves, qui en ÃĐchange de leur apprentissage fournissaient une aide bÃĐnÃĐvole, je dus bientÃīt ajouter Gaston Cauvin, qui avait dÃĐbutÃĐ sous ma direction chez Grenier ; il fut serviable et loyal jusqu'à la fin, devenant l'ami vÃĐritable qu'il est encore. Sur le tard, Odette Bouldoire, qui ÃĐtait de Soissons, vint elle aussi travailler au pair pour se former. Puis arriva Jean Laurent, dont l'odyssÃĐe à elle seule ferait un chapitreâĶ J'avais connu chez Grenier cet ancien capitaine de chars, pilote aviateur sans avion dans l'armÃĐe russe blanche de Vrangel : il n'eut de cesse que je ne lui donne du travail. Plus tard, j'eus encore un jeune garçon complaisant, Marcel Turpin, envoyÃĐ par Sougez, et un autre, Roger Grosvallet, que j'avais dÃĐnichÃĐ dans le monde du cirque oÃđ il essayait de placer des photos. Roger reçut la charge de gÃĐrer mes archives qui grossissaient à vue d'Åil. J'avais improvisÃĐ un systÃĻme qui offrait des fiches "croisÃĐes" au visiteur intÃĐressÃĐ par un sujet. Il y eut un fichier de rubriques et un autre d'images collÃĐes et rÃĐpertoriÃĐes. Le systÃĻme, loin d'Être parfait, satisfaisait cependant mes clients, dont beaucoup de prÊtres qui avaient ÃĐtÃĐ mes clients chez Grenier.

à la galerie oÃđ Emmanuel Sougez avait ouvert le feu avec l'aide de Pierre Jahan qui fit l'accrochage, j'exposai Sandro Guida, Ilse Bing, Max Del, Pierre Kowaliski (27 avril-14 mai 1938), Bill Brandt, Herbert List, H. E. Haack (15-25 juin 1938) et Alain Duchemin. Sans compter mes deux expositions personnelles, dont la premiÃĻre sur l'ensemble de mon travail et la seconde sur les chevaux et les Spahis. J'ouvris les portes au Rectangle et prÃĐparai pour Arts et mÃĐtiers graphiques la prÃĐsentation de leur album Photographie. Cependant la guerre survint, mettant fin à cette entreprise, et je retournai les ÃĐpreuves à AndrÃĐ Lejard. Cette mÊme annÃĐe, j'avais lancÃĐ avec RÃĐmy Duval le premier Salon du Chasseur d'Images, dont les ÃĐpreuves avaient ÃĐtÃĐ choisies par un jury. Ce fut un grand succÃĻs.

Les critiques du moment venaient trÃĻs rÃĐguliÃĻrement non seulement pour boire un porto les jours de vernissage mais aussi pour "prendre le vent" de ce qui se passait dans le milieu de la photo. Louis ChÃĐronnet fut jusqu'Ã sa mort un rÃĐgulier, ainsi que Georges Besson et Madame Moutard-Uldry, qui faisait la critique pour Beaux-Arts.

Sauf en ce qui concerne mes expositions personnelles, je n'ai jamais su quelle aide rÃĐelle une manifestation de ce type apportait aux photographes que je prÃĐsentais. Mais ils m'avaient demandÃĐ d'exposer et leur succÃĻs ÃĐtait apparent.

à mon avis, la galerie ne recevait pas assez de visiteurs. Quant aux acheteurs, rares ÃĐtaient les clients. D'ailleurs, la galerie ne se rÃĐservait pas de commission puisque je l'avais baptisÃĐe "Centre de propagande pour la photographie". Mon acheteur le plus sÃĐrieux en ce qui concerne le nombre des photographies choisies fut le ministre Albert Sarraut, qui se faisait envoyer les ÃĐpreuves au ministÃĻre "avec la facture", prÃĐcisait-ilâĶ Ce fut chose faite mais l'argent ne vint jamais ; à la guerre, il me devait plus de mille francs. Que sont devenues ces photos ?

Peut-Être aurions-nous vu plus de monde à la galerie si elle n'avait pas ÃĐtÃĐ au fond d'une cour et avait eu une vitrine sur la rue pour allÃĐcher les passants. à la place, il n'y avait que deux petits ÃĐcriteaux peints en bleu, jaune et blanc, dont les flÃĻches dirigeaient les arrivants vers le perron d'entrÃĐe surmontÃĐ de la boule symbolique du genre de celles qui attirent les oiseaux dans les jardins, Moholy-Nagy la photographia quand il visita l'exposition et beau coup d'autres aussi. Peut Être aurais-je dÃŧ faire davantage de publicitÃĐâĶ

Au dÃĐbut de 1938, pour Mardi gras, le Chasseur d'Images donna sa premiÃĻre soirÃĐe costumÃĐe sur invitation. Le thÃĻme imposÃĐ ÃĐtait notre raison d'Être : les mÃĒles seraient les "chasseurs" et les "images" seraient reprÃĐsentÃĐes par le beau sexe. Parmi les images dont j'ai conservÃĐ le souvenir ainsi que le clichÃĐ : Rogi AndrÃĐ et son image cÃĐleste tandis qu'llse Bing, plus ÃĐnigmatique, s'entit ceinturÃĐe de flashs Vacubliz. Ce soir-là , Ilse ÃĐtait accompagnÃĐe de son mari, le musicologue Konrad Wolff, les chasseur à succÃĻs ÃĐtaient nombreux : un chasseur de papillons (Robert Boname, l'ingÃĐnieur en chef d'Air-France Transatlantique), un chasseur d'hÃītel (le mari de Françoise GuÃĐrin), et un chasseur de chamois tyrolien (Jacques Mollet), AndrÃĐ Gain ÃĐtait devenu un coureur cycliste qui, expliqua-t-il, prenait en chasse le pelon de tÊte ! Un grand nombre s'ÃĐtaient encombrÃĐs d'arcs et de flÊches , depuis Diane chasseresse — ÃĐtait-elle hermaphrodite ? — jusqu'à un Cupidon trÃĻs "bÃĐbÃĐ Cadum"malgrÃĐ son ÃĒge avancÃĐ ! J'avais demandÃĐ l'indulgence des voisins et cette soirÃĐe finit à l'aube. Au carnaval de 1939, ce fut au tour d'Aljanvic d'offir son thÃĻme dans un bal corsaire dont le succÃĻs ne fut pas moindre.

Le Chasseur d'Images abrita ÃĐgalement les deniÃĻres sÃĐances du club Rolleiflex, à tendances commerciales puisqu'il ÃĐtait patronnÃĐ par Prima et par le reprÃĐsentant parisien du fabricant. Il fut remplacÃĐ par le club Noir et Blanc, dont les activitÃĐ furent, elles aussi, arrÊtÃĐes par la guerre. Les deux prÃĐsidents furent le docteur Marceron et le docteur Guillaume. Une fois par mois les membres se rÃĐunissaient dans la galerie. Je louais des chaises pour la circonstances et nous recevions des invitÃĐs. En plus des causeries faites par des photographes professionnels, chaque sÃĐance prÃĐsentait une critique des ÃĐpreuves prÃĐsentÃĐes par les membres. DÃĐsignÃĐ un soir comme critique, je pris mon rÃīle au sÃĐrieux ; ce fut la fin d'une amitiÃĐ, celle d'une cliente de l'atelier, membre du club ! Jaqueline Jacoupy ne mâoublia jamais. Car, il faut bien le dire, la critique comporte nÃĐcessairement un jugement sur l'auteur de l'Åuvre, en plus de celui sur l'image en tant que document, l'interprÃĐtation du sujet et sa rÃĐalisation technique: je manquai de tact et fut trop franc.

Je ne connus jamais que deux autres clubs : le Photo-Club de Paris et la SociÃĐtÃĐ française de Photographie, dont je faisais partie et pour laquelle je fis une causerie sur le reportage photographique.

La SociÃĐtÃĐ française de Photographie avait des expositions annuelles et le comitÃĐ me demanda d'accrocher les photos soviÃĐtiques envoyÃĐes de Russie sur invitation. La note prÃĐdominante ÃĐtait la propagande et rue de Clichy personne ne voulait y toucher ! D'ailleurs, les ÃĐpreuves ÃĐtaient de piÃĻtre qualitÃĐ ; elles ÃĐtaient loin de valoir ce à quoi nous avaient habituÃĐs les films soviÃĐtiques de l'ÃĐpoque.

Le Photo-Club de Paris ÃĐtait trÃĻs exclusif ; je connaissais quelques-uns de ses membres qui ÃĐtaient clients de Grenier. Le Nu occupait une grande place dans le studio et, pour se maintenir, le club accepta de louer à des amateurs le studio et les chambres noires à l'heure ou à la journÃĐe. Lorsque Freddie Chilton, qui avait commencÃĐ Ã faire de la photo de mode à Londres, vint me trouver et me demanda de l'aider, je l'envoyai au club de Paris. Il utilisa le studio et son prÃĐposÃĐ, mais il revenait au Chasseur d'Images pour me faire faire ses tirages.

Quand la guerre se dÃĐclencha, j'avais rÃĐalisÃĐ l'utopie qu'ÃĐtait la galerie commercialement improductive. Je dÃĐcidai que si je voulais maintenir l'idÃĐalisme coÃŧteux qui faisait son succÃĻs, je devais essayer de lier l'atelier à un agence photogaphique de ma crÃĐation. Car il ÃĐtait difficile à l'ÃĐpoque de se faire publier si l'on appartenait pas à une agence. J'avais dÃĐjà choisi le nom de Chassim, dont la consonance levantine devrait assurer le succÃĻs ! Mais la guerre est arrivÃĐe et mon agence n'a jamais vu le jour.

Parmi les critiques de l'ÃĐpoque, vous avez surtout bien connu Georges Besson. Quel souvenir vous a-t-il laissÃĐ ?

Les encouragements sincÃĻres de Georges Besson suivirent de prÃĻs ceux de Louis ChÃĐronnet, qui me connaissait depuis l'exposition du Pavillon de Marsan oÃđ j'avais exposÃĐ. Georges Besson ne connaissait pas encore mes photos. Introduit à la galerie par l'exposition Sougez, c'ÃĐtait cette entreprise qu'il encourageait en ma personne.

1918, musÃĐe des beaux-arts de Besançon

Avec lui, je me trouvai immÃĐdiatement sur un plan presque familial. C'ÃĐtait plus qu'une impression, car elle ne me quitta jamais. Curieusement, un peu plus tard, lorsque nous devÃŪnmes plus proches, il m'invita chez lui quai de Javel en toute simplicitÃĐ et me prÃĐsenta à sa femme. Il me parlait souvent comme si je faisais partie de la famille, allant jusqu'à m'appeler son fils ! Ãtait-ce sa large chevelure blanche, son air calme et sÃĐrieux derriÃĻre son binocle pince-nez, qui lui donnaient cette image de pÃĻre ? On aurait pu s'y tromper. DerriÃĻre cette façade bon enfant se cachait un humour trÃĻs fin, mais aussi une capacitÃĐ critique, acerbe, pouvant tourner à l'aciditÃĐ lorsqu'un artiste ne lui plaisait pas ou s'il trouvait quelques raisons de mÃĐpriser son Åuvre.

Il fallait observer une visite de Georges Besson à la galerie. Il parlait peu, toujours droit, presque raide dans son port de tÊte. Il se mouvait à petits pas, observant derriÃĻre son binocle un peu à la façon d'un hibou aux larges pupilles. Il jugeait trÃĻs vite et ses critiques toujours originales avaient une prÃĐcision ÃĐpistolaire. Il avait ÃĐtÃĐ dans sa jeunesse secrÃĐtaire de Pierre Renoir et connaissait bien la peinture, en particulier les impressionnistes. Enfin pour l'ÃĐditeur Braun de Mulhouse, il ÃĐtait devenu un conseiller artistique prÃĐcieux, tant pour le choix des reproductions d'Åuvres de maÃŪtres que pour celui des illustrations de publications artistiques, dont beaucoup ÃĐtaient patronnÃĐes par des fabricants de produits pharmaceutiques. L'un des meilleurs exemples est Mieux vivre, opuscule qui paraissait tous les mois sur des sujets variÃĐs et qui ÃĐtait illustrÃĐ de photographies contemporaines. Georges Besson faisait son choix et je le qualifierai d'excellent : pas seulement parce que beaucoup de mes images y furent publiÃĐes. Occasionnellement, il mettait aussi les siennes, car il avait son "Rollei" et s'essayait à la photographie. Il eut mÊme un prix dans un concours Prisma !

Franc-comtois, jurassien nÃĐ Ã Saint-Claude, mariÃĐ Ã une institutrice amie d'enfance, Georges Besson embrassait les idÃĐes syndicalistes-socialistes qui avaient fait de Saint-Claude un pilier et un exemple pour ce genre de philosophie politique. N'ayant jamais mÃĐnagÃĐ ses mots pour combattre le fascisme, il dut quitter Paris pendant la guerre, et je le vis peu par la suite. à l'armÃĐe, j'eus à faire à beaucoup de chasseurs de ma compagnie originaires de Saint-Claude. Comme Georges Besson, ils ÃĐtaient francs, fonciÃĻrement bons mais facilement caustiques.

Une autre personne eut une grande influence dans votre vie. C'est Gerald Kelly, qui devint directeur artistique de Harper's Bazaar à Paris. Pourriez-vous nous tracer son profil ?

S'il ÃĐtait "Gerald" dans les milieux anglo-amÃĐricains dont il ÃĐtait issu, pour certains Français et derriÃĻre son dos, c'ÃĐtait "le pÃĻre Kelly". Il venait de New York oÃđ il avait travaillÃĐ pour Wildenstein. ArrivÃĐ Ã Paris dans les annÃĐes vingt au moment de l'exposition des Arts DÃĐcoratifs, il y ÃĐtait restÃĐ. Natalie Barney, Ernest Hemingway, Janet Flanner, Jean Cocteau, tous le connaissaient. Il ÃĐtait reçu, choyÃĐ, adulÃĐ. Je fis sa connaissance à Paris en 1929, lorsque mon frÃĻre me prÃĐsenta à lui la semaine oÃđ je fus reçu chez Lee Miller. à cette ÃĐpoque, Gerald occupait une chambre au 44 de la rue du Bac dans l'immeuble du comte Ãtienne de Beaumont, oÃđ il ÃĐtait voisin de pallier de Nino Frank, au-dessus d'AndrÃĐ Malraux. Plus tard, il s'installa rue Las Cases et finalement prÃĻs de l'avenue George V à l'ÃĐpoque oÃđ il devint directeur artistique de Harper's Bazaar .

Chez lui, c'ÃĐtait un dÃĐfilÃĐ perpÃĐtuel de visiteurs, artistes et amis de passage, une sorte de salle d'attente transatlantique. RentrÃĐ souvent tard, parfois avant l'aube, il ne se levait pas à la premiÃĻre heure et traÃŪnait chez lui en robe de chambre. Il finissait par se raser aprÃĻs son thÃĐ rituel, souvent remplacÃĐ d'ailleurs par une cuillerÃĐe de milk of magnesia ou par une bonne dose de whiskey, qu'il buvait sec en bon Irlandais qu'il ÃĐtait. Des amis passaient le prendre pour l'emmener dÃĐjeuner. Rarement seul, il frÃĐquentait le restaurant qui faisait le coin du boulevard Saint-Germain et de la rue des Saints-PÃĻres, à moins qu'il ne monte jusqu'à Montparnasse pour s'installer au Select devant un "club sandwich".

Fils d'un pÃĻre qu'il disait chirurgien, il passait pour avoir fait des ÃĐtudes d'architecture et en fait il ÃĐtait capable de dresser des plans trÃĻs professionnels. Il fut d'ailleurs en Tunisie l'architecte de plusieurs des villas de Hammamet, dirigeant l'entrepreneur italien local. Gerald paraissait savoir tout faire. En fait, il avait ÃĐnormÃĐment de goÃŧt. Il pouvait dessiner, peindre et relier. Il tricotait et cousait ; je l'ai mÊme vu coudre les costumes de cette parodie de l'Atlantide de Pabst oÃđ pour George Hoyningen-Huene il s'ÃĐtait offert le rÃīle d'AntinÃĐa !

Il voyagea beaucoup : Hammamet, Biarritz, Florence, Garmish qu'il adorait, bien que ses fins de semaine, ses fins de mois fussent toujours difficiles jusqu'aux jours rÃĐmunÃĐrateurs de Harper's Bazaar.

Gerald ÃĐtait bien connu de toute ma famille. Ma sÅur et moi l'emmenÃĒmes en Suisse à plusieurs reprises et à son tour, quand nous nous trouvions à Paris, il nous faisait pÃĐnÃĐtrer dans le cercle de ses amis. Ce fut pour me rapprocher de lui que je convainquis mon pÃĻre de m'envoyer au lycÃĐe Louis-le-Grand. Le dimanche, une fois sur deux, je sortais chez Gerald, j'y voyais un monde nouveau, je subissais son influence avec aviditÃĐ. J'allai mÊme jusqu'à imiter et copier son ÃĐcriture, jusqu'à m'arranger pour me faire donner une montre qui ressemblait à la sienne ! Les amis de ses amis devinrent nos amis. Nous connÃŧmes une vÃĐritable brochette d'artistes et d'ÃĐcrivains, comme Alexander Calder. Je me souviens encore de ce fameux cirque, que le grand maÃŪtre des sculptures mobiles prÃĐsentait à genoux sur le plancher, en riant de son merveilleux rire enfantin (ce cirque se trouve actuellement à New York oÃđ il fait partie des collections du Whitney Museum of American Art).

à Gerald je dois ce que je suis aujourd'hui. Si j'ai ouvert cette galerie qui m'a permis de m'affirmer dans le monde de la photographie, c'est à lui que je le dois. Car en parlant de celle de New York oÃđ il avait travaillÃĐ, il disait "ma galerie" et je n'eus de cesse d'avoir moi aussi "ma" galerie.

Quand il mourut en 1938, on ne le porta pas au PÃĻre Lachaise oÃđ il aurait voulu Être enterrÃĐ ; le cortÃĻge se rÃĐunit à la DÃĐfense. Lee Erikson, qui prÃĐsidait alors le bureau de Harper's Bazaar à Paris, me dit que le PÃĻre Lachaise ÃĐtait trop cherâĶ Le cortÃĻge ? Une trentaine de personnes, toutes du sexe fÃĐminin à l'exception de moi-mÊme et de Brancusi chez qui Gerald m'avait amenÃĐ mais qui refusa toujours de se laisser photographier. La gorge serrÃĐe, je fermais la marche, portant en hommage le bouquet de violettes qu'il avait un jour mentionnÃĐ en riant. Gerald Kelly, grande figure peu connue, sorte d'ÃĐminence grise pour beaucoup de personnes qui se taillÃĻrent un nom et une place dans le monde artistique ou mondain. Pauvres violettes ! Elles ne pouvaient rivaliser avec la derniÃĻre couverture de son cercueil, un vÃĐritable lit de tulipes qu'avait envoyÃĐes une grande amie, Wally Simpson, duchesse de Windsor.

La guerre a provoquÃĐ des bouleversements dans bien des carriÃĻres et des vies. Comment le Chasseur d'Images et le monde de la photographie ont-ils vÃĐcu cette pÃĐriode difficile ?

la guerre ne tomba pas sur le Chasseur d'Images à l'improviste : il y avait eu des signes prÃĐcurseurs et les avertissements de ceux de nos clients ou amis qui "savaient quelque chose". Mes ÃĐlÃĻves partirent toutes, rappelÃĐes par leurs familles. à l'atelier comme chez Aljanvic, l'appel sous les drapeaux avait fait le vide. Vint mon tour. Je fus mobilisÃĐ le 2 septembre 1939 et partis rejoindre mon corps par la gare de Lyon. J'avais dÃĐjà envoyÃĐ ma femme chez des cousins en Bretagne ; partie en voiture, matelas sur le toit, une cousine au volant, elle arriva à bon port. Par contre, Victor Caussy, le "Vic" d'Aljanvic, se tua au volant de sa voiture en quittant Paris pour conduire sa femme en province. Le Chasseur d'Images et mon appartement restÃĻrent fermÃĐs, inoccupÃĐs pendant toute la durÃĐe de la "drÃīle de guerre" jusqu'à mon retour en octobre 1940 aprÃĻs ma dÃĐmobilisation à NÃŪmes le 29 juillet.

J'avais ÃĐtÃĐ affectÃĐ en tant que caporal d'ordinaire à la compagnie de commandement d'une demi-brigade de chasseurs à pied. Nous prÃŪmes la route pour l'Alsace, moi, ma roulante et mes trois cuistots. Riquewihr a laissÃĐ d'excellents souvenirs à tous ceux qui y passÃĻrent et purent se sortir de la tourmente. J'y avais des relations d'avant-guerre et mon passage fut sans histoire. Je finis pourtant ÃĐvacuÃĐ sur un hÃīpital militaire des Vosges aux fins de soigner une sinusite carabinÃĐe attrapÃĐe un jour de corvÃĐe de tir par quelque -15°. à PlombiÃĻres, oÃđ j'avais ÃĐtÃĐ envoyÃĐ, je trouvai le docteur ThÃĐvenard, un client devenu ami, et passai plus d'un mois à faire des inhalations. J'eus aussi à faire marcher le projecteur des films qu'on montrait aux malades convalescents. J'y rencontrai ÃĐgalement Robert Delrue, mon ancien tuteur du laboratoire de Vogue.

Comme cette sorte de planque dont je profitais me faisait honte et que l'on demandait des volontaires, je joignis un bataillon de chasseurs alpins stationnÃĐs dans le Doubs non loin de MontbÃĐliard. Je patrouillais sur les sentiers de la frontiÃĻre suisse avec un petit groupe, dont j'ÃĐtais sergent. Nous nous arrÊtions dans les fermes pour y casser la croÃŧte jusqu'au jour oÃđ, au lendemain de l'offensive, nous nous trouvÃĒmes dÃĐfendre Paris sur la Marne, à quelques kilomÃĻtres du moulin de BrÃĐgy oÃđ mon pÃĻre avait ÃĐtÃĐ blessÃĐ en 1914 ! CoÃŊncidence ? RÃĐmanence ? J'y fus moi-mÊme estropiÃĐ alors qu'avec mon groupe nous dressions des barricades contre l'ennemi. Je fus ÃĐvacuÃĐ sur Bordeaux. J'eus la chance de retrouver l'adresse de ma sÅur aÃŪnÃĐe qui s'ÃĐtait rÃĐfugiÃĐe à NÃŪmes avec ses enfants. Finalement rapatriÃĐ de zone libre et papiers en rÃĻgle, je rentrai à Paris oÃđ je retrouvai mon Chasseur d'Images en bon ÃĐtat. Je commençai la tournÃĐe des amis sans savoir jamais ce que j'allais apprendre.

AprÃĻs RenÃĐ Servant, ma premiÃĻre visite fut pour Emmanuel Sougez à L'Illustration. Sougez me dit que comme lui-mÊme il fallait que je m'adresse à la Kommandantur pour obtenir un Ausweiss. Il m'assurerait la libertÃĐ de me promener avec mon appareil et de reprendre mon travail. Nous dÃĐcidÃĒmes aussi qu'il n'ÃĐtait pas question de rouvrir la galerie car la seule chose possible eÃŧt ÃĐtÃĐ d'exposer des photos de propagande. Nous fÃŪmes le tour des confrÃĻres dont il savait quelque chose et nous nous promÃŪmes de nous revoir et de garder contact, ce que nous fÃŪmes une dizaine de fois pendant l'occupation. Je rencontrais souvent des collÃĻgues, les derniers dont je me souviens sont AndrÃĐ Zucca et Pierre Ichac juste avant son dÃĐpart pour la zone libre et l'Afrique.

Ãtant donnÃĐ les circonstances, les activitÃĐs au Chasseur d'Images se fragmentÃĻrent. Je continuai à assumer les responsabilitÃĐs de direction, mais accordai une plus grande latitude à mon fidÃĻle Cauvin qui m'avait rejoint aussitÃīt libÃĐrÃĐ. Il eut vÃĐritablement la charge de l'atelier, qui travaillait pour Aljanvic, pour Prisma, et tirait aussi mes photos d'archives. Il ÃĐtait secondÃĐ par une nouvelle recrue, Marcel Turpin, et par Anne de Buchepot, aide bÃĐnÃĐvole que m'avait envoyÃĐe Gontran de Poncins. Celui-ci ÃĐtait son voisin à OrlÃĐans, oÃđ il avait pu rentrer à temps, rÃĐcupÃĐrant par miracle sur un quai de gare les caisses oÃđ s'entassaient les souvenirs du Grand Nord qu'il destinait au musÃĐe du Vatican. Plus tard fut embauchÃĐ un autre jeune, Roger Grosvallet, qui m'aidait à mettre de l'ordre dans mes photos de cirque : il s'occupait des archives et essayait de placer les photos auprÃĻs des artistes.

Quant à moi, je passais la plupart de mon temps au dehors : photos de cirque, photos pour la revue Beaux-Arts (un Beaux-Arts d'occupation au format diffÃĐrent de l'hebdomadaire d'avant-guerre), pour Louis Merlin qui ÃĐtait à la tÊte de Radio Luxembourg, secondÃĐ par Gilbert Cesbron. Ce n'est qu'en 1943 que je fis des photos de plateau pour PathÃĐ-CinÃĐma, rue FrancÅur, remplaçant l'un des Lemare parti en Afrique.

Rue du Bac, nous abritions Henri Cartier-Bresson, qui ÃĐtait complÃĻtement indÃĐpendant. En fait, cette protection m'avait ÃĐtÃĐ demandÃĐe par Pierre Braun, rÃĐfugiÃĐ Ã Lyon depuis l'Armistice et la confiscation de l'Alsace par les Allemands. Pierre et sa femme, trÃĻs patriotes, furent actifs dans la RÃĐsistance à Lyon dÃĻs les premiers jours. Quand Cartier-Bresson sonna à la porte de mon appartement au 46, il m'apportait un message de Pierre Braun. Le Chasseur d'Images (c'est-à -dire moi) recevrait une mensualitÃĐ Ã titre de sous-location pour un petit laboratoire ÃĐquipÃĐ oÃđ Cartier travaillerait sans Être inquiÃĐtÃĐ. C'ÃĐtait une question de confiance ; j'acceptai sans hÃĐsitation et à ma connaissance Cartier n'eut jamais à se plaindre de ma dÃĐcision. Il devint trÃĻs copain avec la bande de jeunes du Chasseur d'Images. Cependant la situation, qui ÃĐtait loin d'Être facile, exigeait du doigtÃĐ et une attention de tous les instants. En particulier, je ne savais pas, moi, ce que ma concierge savait, elle, de notre arrangement. Heureusement, je finis par dÃĐcouvrir qu'elle avait un poids sur la langue et elle ne commit pas d'indiscrÃĐtions.

La situation s'aggrava aprÃĻs le dÃĐbarquement des alliÃĐs en Afrique et l'envahissement de la zone libre. Je dis non à notre ami Jacques Mollet, qui chercha à m'entraÃŪner avec lui en Espagne oÃđ il passa d'ailleurs avec quelques difficultÃĐs, mais revint à la LibÃĐration capitaine dans l'armÃĐe de de Gaulle, Une de ses premiÃĻre visites fut pour le Chasseur d'Images, comme le fut aussi celle de Jean Bloch, membre de notre club Rolleiflex. Il avait passÃĐ son temps sur la cÃīte, servant de liaison entre la RÃĐsistance à terre et les sous-marins amis qui au large de la cÃīte attendaient ses visites. Jean Bloch, dont L'AmÃĐnagement des prÃĐjugÃĐs fut plus tard publiÃĐ par Prisma, avait mis à profit sa connaissance de la voile, car c'ÃĐtait l'un des champions qui dÃĐfendaient nos couleurs avant la guerre, dans les rÃĐgates internationales.

Cette "corde raide" constante dura jusqu'au jour oÃđ nous dÃŧmes nous ÃĐgayer dans la campagne pour ÃĐchapper au travail forcÃĐ en Allemagne. Un beau matin, je me trouvai convoquÃĐ avec mes livres de compte dans un bureau allemand du quai d'Orsay. L'idÃĐe et l'argument ÃĐtaient que les Français trichaient avec le fisc, truquant leur comptabilitÃĐ pour payer moins à l'Ãtat. "Comment pouvez-vous joindre les deux bouts ?" disait l'occupant. "Nous allons vous envoyer en Allemagne oÃđ vous gagnerez de quoi nourrir votre famille". Cauvin avait eu lui aussi une convocation et je bluffai sur notre exemption, ajoutant que comme pupille de la Nation, Cauvin ÃĐtait exemptÃĐ de quoi que ce soit.

Notre camarade Paul Henrot, qui ÃĐtait prisonnier relÃĒchÃĐ (comme Cauvin, lui aussi pupille de la Nation) fut en fait repris! Averti par sa famille, Cauvin, avec des copains, joua de culot grÃĒce à un faux et rÃĐussit à le dÃĐlivrer. La solidaritÃĐ ÃĐtait grande entre confrÃĻres et il y eut des cas rares de jalousie d'ordre professionnel ou privÃĐ parmi les photographes. Je m'en rendis compte à la LibÃĐration, lorsque je fis mes dÃĐmarches pour recevoir une nouvelle carte de presse.

AprÃĻs cette alerte du quai d'Orsay, nous nous ÃĐtions dÃĐbandÃĐs et je me rÃĐfugiai dans la petite ferme que j'avais achetÃĐe en Gatinais à Lorrez-le-Bocage avec l'aide de ma mÃĻre. D'ailleurs, les alliÃĐs dÃĐbarquaient. Cartier parti de son cÃītÃĐ, le Chasseur d'Images ÃĐtait à nouveau fermÃĐ. Mais une fois par semaine, je roulais en vÃĐlo de Lorrez à Paris avec les victuailles destinÃĐes aux amis moins fortunÃĐs, surtout la famille de mon notaire du boulevard Saint-Germain, qui avait sept enfants.

C'est à mon dernier voyage que, rentrant à Lorrez aussi rapidement que possible, je fut arrÊtÃĐ et menacÃĐ par les sentinelles qui, fusil en main, gardaient l'entrÃĐe d'une propriÃĐtÃĐ entourÃĐe de hauts murs sur la route de Melun à Fontainebleau. Je faisais roue libre accrochÃĐ Ã un convoi d'artillerie polonaise qui filait bon train. Malheureusement, le convoi stoppa et je me trouvai pris entre deux feux.

Je fus là plus d'une heure, dÃĐmontÃĐ, gardÃĐ par l'une des sentinelles pendant que l'autre allait chercher un gradÃĐ pour m'interroger. De gradÃĐ en gradÃĐ, je fus finalement libÃĐrÃĐ par un coup de chance extraordinaire. à tous je prÃĐsentais l'autorisation que je m'ÃĐtais procurÃĐe deux semaines auparavant à la Kommandantur de Melun. Un lieutenant d'origine autrichienne, me semblait-il, finit par reconnaÃŪtre sur l'Ausweiss la signature de son frÃĻre, dont il ne savait rien depuis des mois. "Mein Bruder, mein Bruder", rÃĐpÃĐtait-il, allant du papier à ma face ÃĐtonnÃĐe ! AussitÃīt relÃĒchÃĐ, je pÃĐdalai à grande vitesse sans attendre qu'il changeÃĒt d'avis et regagnai Lorrez.

Quelques jours plus tard, des trainards passant sur la route de Lorrez furent harcelÃĐs par les gars du maquis qui tenaient les bois derriÃĻre ma ferme. Les balles sifflÃĻrent au-dessus de nous, car ils avaient repÃĐrÃĐ mon gardien qui se rendait à son cabanon. Deux jours aprÃĻs, nos premiers AmÃĐricains armÃĐs de dÃĐtecteurs de mines quÃĐmandaient des Åufs, tout comme l'avaient fait les Fritz d'occupation.

Les annÃĐes de guerre me firent perdre de bons amis qu'on ne remplace pas, mÊme si j'en ajoutai d'autres. Je perdis AndrÃĐ Gain, l'ami sÃŧr, celui que je voyais arriver sans prÃĐavis. Avec lui et Jean Prinet, nous avions ÃĐcoutÃĐ le discours d'Hitler au Reichstag ; catastrophÃĐs nous nous ÃĐtions sÃĐparÃĐs en silence. AndrÃĐ mourut d'une occlusion intestinale, gagnÃĐe quand, en premiÃĻre ligne, il refusa de se laisser ÃĐvacuer. Lui aussi, comme Victor Caussy, s'ÃĐtait mariÃĐ quelques jours avant la mobilisation de septembre 1939. Maurice Thomas-Moret partit, lui aussi. Il ÃĐtait non seulement un ami du cirque, mais un bon ami à moi par le cirque, oÃđ je l'avais connu trÃĻs tÃīt. Il avait apportÃĐ chez Grenier des gravures et des photos de cirque à reproduire. Nous nous rencontrions au Cirque d'hiver, à MÃĐdrano ou sous la tente. Quand je revins à Paris en 1940, je le retrouvai rue des Saints-PÃĻres, oÃđ il ÃĐtait antiquaire et tenait boutique. Il avait fait ses ÃĐtudes en Angleterre, comme son frÃĻre, qui ÃĐtait entraÃŪneur à Maisons-Laffitte oÃđ vivait ThÃĐtard, vÃĐritable maÃŪtre dans l'histoire du cirque. C'est par Maurice Thomas-Moret que je connus le journaliste et auteur Serge (Maurice FÃĐaudierre), qui illustrait ses livres lui-mÊme. Il fit une exposition de peintures sur le cirque au Chasseur d'Images, et les Fratellini vinrent ÃĐgayer le vernissage. Tristan RÃĐmy, qui ÃĐcrivit l'histoire des clowns la plus documentÃĐe que je connaisse, passait souvent rue des Saints-PÃĻres chez Maurice ; c'est là que je tif sa connaissance.

à mon tour, j'introduisis chez Thomas-Moret un jeune nouvel ami fÃĐru de cirque : Jacques Fort. Lorsque pour illustrer le livre de ThÃĐtard, je suivis le Cirque National, Jacques vint avec moi. Nous eÃŧmes beaucoup de bon temps, devenant de vrais amis des GrÞss et des Ricono. Nous pÃĐnÃĐtrÃĒmes rÃĐellement ce milieu fascinant, si touchant par mo ment.

C'est ÃĐgalement la guerre qui me fit perdre mon bon et grand ami RenÃĐ Servant. "Le pÃĻre Servant", comme l'appelaient ceux de nos confrÃĻres qui ÃĐtaient familiers du 29, rue du CondÃĐ, y habitait avec sa deuxiÃĻme femme, Germaine, un appartement du deuxiÃĻme entresol aux plafonds trÃĻs bas. Originaire du Morvan, il avait gardÃĐ l'aspect et les habitudes d'un bon vivant bourguignon. LicenciÃĐ en sciences, il ÃĐtait trÃĻs fort en physique et chimie, qu'il avait enseignÃĐes dans sa jeunesse. Pendant la guerre, il reprit l'enseignement quand beaucoup de jeunes professeurs furent appelÃĐs sous les drapeaux. L'installation photographique de RenÃĐ tenait du miracle, tout ÃĐtait mis à contribution de l'entrÃĐe de l'appartement à la salle de bains en passant par la cuisine. S'il fit d'excellentes photos avec des moyens trÃĻs rÃĐduits, c'est qu'il possÃĐdait une grande technique, sachant exactement oÃđ il voulait arriver. TrÃĻs bon maÃŪtre, il apprit la photo à son petit-fils Jean-Paul, qu'il plaça chez Prisma, oÃđ il faisait partie de l'ÃĐquipe du Photo-Cours.

AprÃĻs la LibÃĐration, Êtes-vous revenu travailler à Paris ?

AprÃĻs cette heureuse LibÃĐration, je fis encore quelques voyages à bicyclette, puis finalement je rentrai à Paris pour attendre la suite des ÃĐvÃĐnements. Sergent de rÃĐserve, aussitÃīt libÃĐrÃĐ, j'ÃĐtais allÃĐ m'inscrire à la gendarmerie locale et j'avais repris contact avec les amis, les Servant entre autres, et ceux de nos clients qui passaient prendre des nouvelles.

Pour obtenir ma nouvelle carte de presse, je dus comme les autres me prÃĐsenter devant un comitÃĐ composÃĐ en majeure partie d'anciens membres du Groupement corporatif de la presse. Pour gagner le bureau exigu oÃđ siÃĐgeait le comitÃĐ, je dus traverser une grande salle oÃđ travaillaient une dizaine d'employÃĐs. Ils prÃĐparaient les milliers de photos du grand Charles qui bientÃīt remplaceraient celles du MarÃĐchal dÃĐchu, preuve de l'importance prise par la photo dans la vie politique. Lors de l'entretien, les questions posÃĐes semblaient dictÃĐes par une voix à l'autre bout du fil d'un tÃĐlÃĐphone que l'un des membres tenait à l'oreille pendant le bon quart d'heure que je fus dans la piÃĻce, lorsque, quelques jours plus tard, je rencontraà Jean Roubier, nous nous posÃĒmes les mÊmes questions au sujet de l'influence sous laquelle siÃĐgeait le comitÃĐ. à la fin, je reçus une carte provisoire valable jusqu'à la fin de 1944, Paris et toute la France ÃĐtaient dÃĐlivrÃĐs quand le Commissariat au Tourisme m'envoya dans l'est, sur les arriÃĻres de l'armÃĐe, faire des reportages sur les dommages subis par les monuments historiques, Je partis en moto et arrivai sans encombre à MontbÃĐliard, puis en Alsace, Je possÃĻde une grande sÃĐrie montrant les villages dÃĐtruits, la plupart en Alsace. Heureusement les dommages subis par les monuments historiques ÃĐtaient minimes, Au retour, je passai par la Franche-ComtÃĐ et la Bourgogne oÃđ je notais au passage ce que je trouvais à mon goÃŧt, entre autre le superbe chÃĒteau de Moncley que Henry de SÃĐgogne m'avait signalÃĐ.

C'est à lui que je dois cette mission en Afrique, AlgÃĐrie et Sahara oÃđ je partis au dÃĐbut de 1945 avec armes et bagages, mon appel sous les drapeaux diffÃĐrÃĐ. Nous allÃĒmes jusqu'au Hoggar pour planter les jalons de futures excursions touristiques. Si la France et la Tunisie avaient ÃĐtÃĐ libÃĐrÃĐes, la guerre n'ÃĐtait pas terminÃĐe. Les communications restaient difficiles entre la mÃĐtropole et l'Afrique, restÃĐes sur un quai de gare, mes cantines ne me suivirent pas, et j'arrivai à Alger avec un minimum de films. ObligÃĐ de les emprunter aux militaires, je reçus un matÃĐriel qui fut loin de me donner satisfaction, Ajoutez à cela les dommages subis par la chaleur intense et le manque de protection ; j'aurais pu faire mieux. Je rÃĐussis cependant à grouper une cinquantaine d'images de qualitÃĐ qui donnaient une idÃĐe assez exacte des possibilitÃĐs touristiques du pays. TirÃĐes en 24 x 30 cm, et montÃĐes en vue d'une exposition, je les remis aussitÃīt au bureau du Commissariat au Tourisme, oÃđ elles disparurent, paraÃŪt-il, quelque temps plus tard. J'ignore ce qu'elles sont devenuesâĶ Personne ne put jamais me le dire. J'avais fait don à Henri de SÃĐgogne des clichÃĐs en couleur que j'avais pris, parrallÃĻlement au noir et blanc, avec mon second Leica. Je n'ai jamais aimÃĐ ce genre de reportage oÃđ je devais travailler à l'abri du groupe et sujet à la merci du chef de file. Par contre, je garde le meilleur souvenir de mes compagnons de route, "Monsieur" Poupet, Pierre Dalloz, Heyx et Lebrecq du Commissariat au Tourisme, sans oublier Crespy, notre chauffeur, un as du volant et de la piste saharienne.

En panne à Alger, faute de bateau, et n'ayant pas droit à l'un des rares avions, j'en profitai pour dÃĐcouvrir la ville et ses environs. Lorsqu'enfin nous embarquÃĒmes, notre bateau louvoyait car, disait-on, on pouvait encore Être torpillÃĐ et les champs de mines existaient toujours. Nous fÃŪmes la traversÃĐe de retour en cinq jours.

RentrÃĐ Ã Paris, je pris la dÃĐcision, pour diffÃĐrentes raisons d'ordre personnel, de repartir pour la Tunisie dÃĻs que possible.

N'ÃĐtait-il pas difficile de quitter la ville oÃđ vous aviez ÃĐlu domicile et fait carriÃĻre ? Pourquoi avez-vous dÃĐcidÃĐ de retourner en Tunisie ?

Quitter Paris semble facile, mais c'ÃĐtait abandonner le Chasseur d'Images auquel j'avais donnÃĐ tant de ma personne. Et puis il fallait mettre en sommeil ma petite ferme de Seine-et-Marne, qui avait conquis une partie de mon cÅur.

Seul l'attrait du pays oÃđ j'allais rendait attractive la perspective d'un changement aprÃĻs ces annÃĐes de hauts et de bas. La Tunisie offre le climat, l'atmosphÃĻre et le rythme de vie qui siÃĐent au photographe en quÊte d'images plaisantes. Non que ces images soient toutes faciles, car reprÃĐsenter l'ÃĐlÃĐment indigÃĻne, si attirant soit-il, pose des problÃĻmes dans un monde musulman. Il faut faire preuve d'une grande mesure, de dÃĐcence, de prÃĐvenance et de comprÃĐhension dans ce milieu si diffÃĐrent mais qui a peu à envier au nÃītre en ce qui concerne bien des principes. Personnellement, je n'ai jamais rencontrÃĐ dans mon travail de difficultÃĐs insurmontables et c'est avec chagrin que je rentrai en France lorsque je rompis avec ce passÃĐ.

Je m'installai à Hammamet avec armes et bagages, amenÃĐs en deux voyages successifs. De là je pus rayonner, au hasard des routes et des pistes, dans un pays oÃđ les frontiÃĻres peuvent Être atteintes dans la journÃĐe, un pays de nature gÃĐographique trÃĻs variÃĐe, un pays chaud.

Le doux climat et la gentillesse de ses habitants n'ÃĐtaient pas la seule attraction de Hammamet. C'ÃĐtait aussi le siÃĻge d'une colonie anglo-amÃĐricaine retranchÃĐe dans de confortables villas nÃĐo-mauresques dont certaines ressemblaient aux palais des Mille et Une Nuits. Leurs propriÃĐtaires ÃĐtaient pour la plupart des originaux qui avaient fait sortir du sable des jardins exhubÃĐrants, ensorcelants. J'eus la bonne fortune de vivre par moments cette vie dorÃĐe. Elle ne fut qu'une phase ÃĐphÃĐmÃĻre d'une prÃĐsence ÃĐtrangÃĻre sur un sol qui en avait vu bien d'autres au cours des siÃĻcles. Je m'ÃĐtais trouvÃĐ prÃĐsent au jardin Henson lorsque Wallis Simpson, la future duchesse de Windsor, le visita à son retour d'Ãgypte avec son premier mari, lorsqu'elle devint cÃĐlÃĻbre, Jean Henson passa l'image que j'avais faite à la DÃĐpÊche Tunisienne. Ce journal se dÃĐlectait des potins, glanÃĐs par les reporters locaux, sur la sociÃĐtÃĐ hammametoise, oÃđ les amitiÃĐs se dÃĐfaisaient aussi vite qu'elles se nouaient.

Avant la guerre, le fameux Colonel Bury, voisin des Henson, avait attirÃĐ et encouragÃĐ un couple d'hÃīteliers français, les Goujeon, qui dirigeaient l'HÃītel de France. Là sÃĐjournÃĻrent beaucoup de cÃĐlÃĐbritÃĐs, telles Randolph Churchill et Georges Bernanos, dont les convictions religieuses trÃĻs strictes ne facilitÃĻrent pas ses relations avec certains amis musulmans des Henson.

à Hammamet naquit mon amitiÃĐ pour Charlotte van der Welde, veuve de l'ancien ministre belge. Lalla, comme elle se faisait appeler par ses amis, ÃĐtait anglaise, d'excellente lignÃĐe, trÃĻs cultivÃĐe, mais socialiste endiablÃĐe. Elle me raconta comment elle avait connu Ãmile Zola et aussi Jean JaurÃĻs, qu'elle accompagnait dans ses tournÃĐes politiques.

En dehors de quelques reportages, mon activitÃĐ ÃĐtait partagÃĐe entre des photos d'ordre touristique et des courts mÃĐtrages documentaires, tels Kairouan et ma Chasse au faucon au Cap Bon. Ramadan fut tournÃĐ avec l'aide d'Albert Lamorisse pour le compte des Studios du BelvÃĐdÃĻre à Tunis : c'est un documentaire qui reçut l'approbation du monde musulman. Il fut distribuÃĐ Ã l'ÃĐtranger par les agences gouvernementales et consulaires de l'ÃĐpoque.

FinanciÃĻrement mon aventure cinÃĐmatographique, si elle ne fut pas un succÃĻs, me permit du moins de rentrer dans mes frais lorsque, toujours avec Lamorisse, nous tournÃĒmes Djerba. Je me retranchai alors derriÃĻre mes images d'archives. J'entrai en pourparlers avec le gouvernement et offris de cÃĐder ma collection pour une somme importante. à la derniÃĻre minute, je fus pris de scrupules et rompis le marchÃĐ qui m'eÃŧt remis à flot. Je vÃĐcus d'expÃĐdients, me sÃĐparant d'abord de mon matÃĐriel cinÃĐmatographique, puis d'une partie de mon matÃĐriel photo, que je cÃĐdai à la bibliothÃĻque de Tunis. Enfin j'acceptai la proposition des frÃĻres Lumbroso d'installer un laboratoire de dÃĐveloppement et de ti rage pour travaux d'amateurs.