« […] de quel accouplement fabuleux d’une limace et d’un paon, de quelle antithèse génésiaque, de quel suintement sébacé peut avoir été généré par exemple, cette chose qu’on appelle M. Gustave Courbet ? Sous quelle cloche, à l’aide de quel fumier, par suite de quelle mixture de vin, de bière, de mucus corrosif et d’œdème flatulent a pu pousser cette courge sonore, cette incarnation du Moi imbécile et impuissant ? »

Alexandre Dumas fils

COURBET l'Atelier

PROUDHON du Principe de l'art

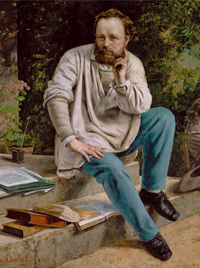

Gustave Courbet

Ornans, 1819 - La Tour-de-Peilz (Suisse) 1877

Hâbleur, inculte, ivrogne, prétentieux, goinfre, baiseur impénitent, opportuniste, peintre de génie, etc. Les qualificatifs ne manquent pas pour décrire l'hénaurmité de Courbet mais peu d'entre eux semblaient promettre au maître d'Ornans le destin qu'on lui connaît.

De nombreux témoignages lui dénient en effet presque toute "intelligence" et insistent ad libitum sur une scolarité où son inculture et son incurie engendraient la désolation parfois amusée de ses maîtres tout en faisant les délices de ses condisciples. Lui-même s'est vanté plus souvent qu'à son tour de n'avoir jamais ouvert un livre, de n'être, en art particulièrement, que son propre maître et de tenir ex nihilo les principes de la peinture. Son intempérance était, de son vivant, quasi proverbiale. Il buvait, paraît-il et quand il était au mieux de sa forme, jusqu'à 13 litres de vin par jour et rien ne le mettait plus en joie qu'une joute d'ivrognes d'où, immanquablement, il sortait vainqueur. Son goût immodéré pour les vins et les spiritueux n'avait d'égal que ses rodomontades et une jactance à toute épreuve qui plus d'une fois l'ont fait passer pour un parfait imbécile…

Dont acte.

Parmi les tableaux de grande taille de Courbet il y en a un, au moins, qui ne laisse pas de surprendre par son atmosphère, irréelle et intellectuelle à la fois, par les différentes — et subtiles — lectures qu'il propose et, enfin, par l'assurance à la fois tranquille et savante de son art, il s'agit de l'Atelier du peintre.

Courbet surprend au point de nous faire douter de ces témoignages qui, pourtant, par le nombre et la sincérité de ceux qui l'ont connu ne peuvent décemment être mis en doute. On se perd alors un peu en conjectures. Hélène Toussaint, historienne de l'art qui consacra un dossier à ce tableau lors de la rétrospective Courbet qui se tint au Grand Palais pour le centenaire de la mort de l'artiste en 1977, penche, sans trop y croire d'ailleurs, pour une influence proudhonienne ou celle, plus probable selon elle, d'un cercle d'amis ornanais. En tous cas elle ne semble pas croire Courbet capable d'un tel effort d'abstraction intellectuelle, la dichotomie entre sa vie réelle et l'intellectualité de ce tableau étant a priori irréductible.

Puisqu'il est peu probable que l'on sache jamais si Courbet eut l'initiative de ce tableau (ce que je crois malgré tout) on s'attachera plus particulièrement à décrypter celui-ci qui, par de nombreux aspects, politiques, sociologiques, psychologiques, symboliques (…), fait de cette scène de genre relativement commune en peinture une sorte d'énigme picturale dont Courbet disait d'ailleurs : « C'est passablement mystérieux. Devinera qui pourra ! ».

On lira donc avec intérêt la pertinente analyse d'Hélène Toussaint et les clefs qu'elle nous donne pour la compréhension de cette œuvre qui appartient aujourd'hui aux chefs-d'œuvre de la culture occidentale.

DAS

Les éléments biographiques de ce texte et de celui qui suit sont empruntés à l'excellent livre de Michel Ragon :

du principe de l'art et de sa destination sociale

Besançon, 1809 - Paris, 1865

Alors qu’il séjourne en Saintonge, en 1862, Courbet entreprend de peindre une scène de genre de grande taille où la spectularité et l’outrance du sujet, finalement un peu exceptionnelles chez lui, le disputent à la médiocrité du traitement artistique. C’est à la fois un coup de sonde politique et un habile coup médiatique, un moyen de faire ce qu’on appelle aujourd’hui du buzz.

Le Retour de la conférence (sept curés parfaitement ivres reviennent d'une conférence ecclésiastique sous le regard goguenard d'un paysan franc-comtois) est, était du moins, peut-être le plus mauvais tableau de Courbet mais valut à son auteur d’être à nouveau dans la lumière, au cœur de la mêlée artistico-politique. C’est un tableau polémique, peint avec l’espoir et dans le but d’être refusé au Salon ce qui, évidemment, ne manqua pas d’advenir.

Ce tableau aura effectivement le « succès » qu’en attendait son auteur. Refusé au Salon il fera les délices des visiteurs de son atelier, rue Hautefeuille à Paris, où il est un temps exposé. Acheté ensuite par un entrepreneur américain il aura droit à une tournée aux États-Unis, puis reviendra en France et sera finalement revendu en 1920 à un financier « heureux d’acheter cette cochonnerie, impie et scandaleuse, pour la détruire ». Le tableau disparaîtra, sans doute a-t-il été effectivement détruit.

C’est donc ce fameux et sulfureux tableau, le Retour de la conférence, qui est le prétexte, le catalyseur, le point de départ de l’essai de Proudhon : Du Principe de l’Art et de sa destination sociale. Initialement ce ne devait être qu’une modeste plaquette destinée à prendre la défense de Courbet ou, plus précisément, de cette œuvre impie et polémique. L’insistance de ce dernier, flatté de se voir le sujet d’une étude de Proudhon, pour qui il avait, et c’était rare, une véritable admiration (il écoutait, paraît-il, le philosophe bouche-bée), donnera au simple article de départ l’étoffe d’un essai de plus de deux cents pages. Proudhon décédera en 1865, l’ouvrage sera publié deux ans après sa mort.

Sur les vingt-cinq chapitres Du Principe de l’Art, sept seulement sont consacrés à Courbet, les dix-huit autres se partagent entre histoire de l’art, exégèse artistique et critique sociale.

L’intérêt majeur de ce livre n’est pas véritablement la défense d’une œuvre polémique comme l’on pourrait s’y attendre, Proudhon ne glose en effet que très peu à propos de l’œuvre incriminée, sur la forme encore moins que sur le fond. La peinture, l’art en général, ne l’intéresse qu’extrinsèquement. Ce n’est pas non plus un livre hommage : Courbet et son génie sont bien évoqués mais si l’on devait faire un ratio entre les éloges et les critiques plus ou moins mitigées il n’est pas sûr que les premiers l’emportassent. Courbet ? : « Une grande intelligence dont toutes les facultés sont concentrées en une seule. »

Du Principe de l’Art est un livre avant tout politique et son sous-titre, et sa destination sociale, donne à l’œuvre sa couleur authentique, la motivation véritable de Proudhon.

Cet essai sur l’art n’est peut-être pas l’ouvrage le plus pertinent, le plus symptomatique de la pensée du philosophe franc-comtois mais comme toute œuvre à la marge elle apporte, en creux le plus souvent, un éclairage original et instructif sur l’homme, sa pensée et sur l’époque de sa rédaction.

Pour faire bonne mesure on lira avec bonheur et un peu de jubilation la réponse pleine d’humanité et de bon sens quelque peu énervé que fit Zola à celui qui prend plus ou moins gentiment les vessies pour des lanternes.

Et je fais mienne cette réponse, pleine à la fois de tolérance effarée et de pragmatique résignation, que fit le romancier au philosophe :

« Je comprends parfaitement l’idée de Proudhon, et même, si l’on veut, je m’y associe. Il veut le bien de tous, il le veut au nom de la vérité et du droit, et il n’a pas à regarder s’il écrase quelques victimes en marchant au but. Je consens à habiter sa cité ; je m’y ennuierai sans doute à mourir, mais je m’y ennuierai honnêtement et tranquillement, ce qui est une compensation. »

Aux ennuyeux lendemains donc…

DAS

De Artibus Sequanis publie les deux textes, celui de Proudhon et celui de Zola, réunis pour la première (je crois) en un seul volume. On peut se procurer l'ouvrage en suivant ce lien ou en cliquant sur l'image de la couverture du livre dans cette page. Lecture idéale à la plage pour bronzer intelligemment. Convient également au randonneur. Ne pas laisser l'esprit critique à la maison.

Pierre-Joseph Proudhon et ses enfants (détail), Petit Palais, Paris.

Le Retour de la conférence (disparu).

Chaque jour une photo.

L'inspiration est parfois au rendez-vous, parfois elle ne l'est pas…