le xxe siÃĻcle

C'est que le temps est passÃĐ oÃđ le temps ne comptait pas.

Paul ValÃĐry

Sur la crise de l'intelligence,

Revue de France, 15 juin 1925.

Paul ValÃĐry fait remonter lâÃĻre des faits nouveaux, cette sorte de rupture phÃĐnomÃĐnologique et scientifique, à la fin du xviiie siÃĻcle ou au dÃĐbut du xixe siÃĻcle avec la dÃĐcouverte de lâÃĐlectricitÃĐ et de la pile par Volta en 1800, donc entre le dÃĐbut de la RÃĐvolution française et la fin du Ier Empire.

Sans nier lâimportance des idÃĐes, profanes ou religieuses, et de la philosophie dans le dÃĐveloppement de la sociÃĐtÃĐ occidentale, on peut tout de mÊme soutenir, je crois, que la science sinon la technique joue un rÃīle tout à fait prÃĐpondÃĐrant dans le dÃĐveloppement de celle-ci et que le mÃĐcanisme, aliÃĐnation plus ou moins volontaire de lâhomme à la machine, domine progressivement à partir de cette rupture la vie des hommes, dÃĐfendant ainsi à la plupart dâentre eux une certaine capacitÃĐ Ã vivre par eux-mÊmeâĶ Il ne me semble pas tout à fait erronÃĐ de penser que le xxesiÃĻcle soit la continuitÃĐ exponentielle et lâÃĐtablissement dÃĐfinitif des consÃĐquences de ces faits nouveaux, de ce mÃĐcanismeâĶ Celui-ci, le xxesiÃĻcle, naÃŪt vÃĐritablement aprÃĻs la premiÃĻre guerre mondiale, ÃĐmerveillÃĐ par ses prouesses techniques, avide dâen faire profiter le monde ou de les lui imposer, sÃŧr du bien-fondÃĐ de cette morale pour le bien-commun bÃĒtie sur la dÃĐmocratie pour tous et partout et avec aussi, pour corollaire au toujours plus grand libÃĐralisme ÃĐconomique celui des mÅurs et vice-versaâĶ Toujours plus de spÃĐcialisation et de mobilitÃĐ, toujours plus de spÃĐculation et de consommation et lâhomme dÃĐfinitivement interchangeableâĶ Le xxe, et bien ÃĐvidemment le xxie siÃĻcle aussi, semblent ne plus pouvoir ÃĐchapper à lâimpÃĐratif de la croissance infinie dans un monde pourtant fini mais quÃĐmandent encore et toujours, comme une impossible quadrature du cercle, le libÃĐralisme ÃĐconomique avec de la moralisation autour ou une ÃĐconomie verte et responsable qui crÃĐe toujours plus de richesseâĶ Un enfant qui essaie de faire entrer les carrÃĐs dans les ronds aurait sans doute plus de chancesâĶ BrefâĶ

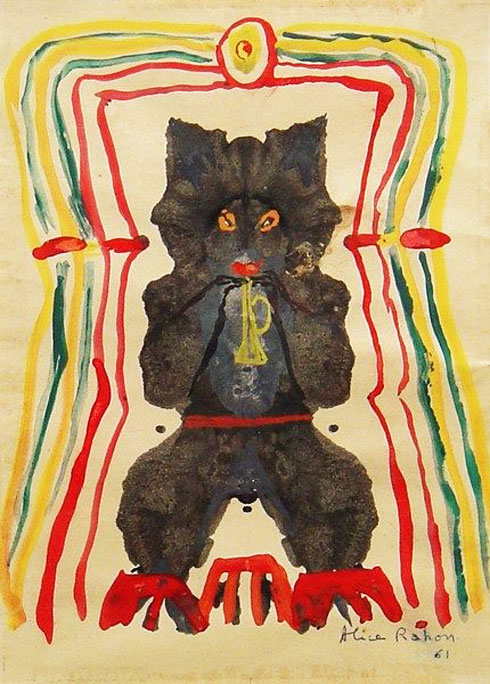

Ce petit prÃĐambule pour arriver à lâÃĐvolution de lâart dans ce tourbillon ÃĐconomique, social et scientifique qui prend (mais eÃŧt-il pu faire autrement ?) de nombreuses et diffÃĐrentes formes : recherche compulsive de la singularitÃĐ et de la nouveautÃĐ, abandon croissant du factuel pour le conceptuel, du figuratif pour lâabstrait, de ÂŦ lâart pour quelque-chose Âŧ à ÂŦ lâart pour lâart Âŧ, dÃĐlaissement progressif des ÃĐcoles pour lâindividualitÃĐ, diktat des marchÃĐs de lâart, politisation et subversion, goÃŧt invÃĐtÃĐrÃĐ pour la dÃĐconstruction, la fragmentation, le morcellement... et encore la provocation, la dÃĐrision, le second degrÃĐ, lâironie, l'humour. J'en passeâĶ De nombreux ÂŦ -ismes Âŧ permettent à toutes ces sensibilitÃĐs de se rattacher sinon à une ÃĐcole ou à un courant mais du moins à ce quâil convient dâappeler, et câest bien dans lâair du temps, à un mouvement ou, encore mieux dans l'air du temps, à un collectif. L'un des plus cÃĐlÃĻbres parmi ces mouvements ÃĐtant sans conteste celui des SurrÃĐalistes.

Le romantisme sâÃĐtait en son temps rÃĐvoltÃĐ contre la raison en lui opposant le sentiment. La rÃĐvolution surrÃĐaliste ne serait-elle pas une sorte de bis repetita post-romantique opposant au monde de lâindustrie et du rÃĐalisme financier une pensÃĐe dictÃĐe en lâabsence de tout contrÃīle exercÃĐ par la raison pour reprendre la dÃĐfinition quâen fit Breton dans le premier manifeste du surrÃĐalisme ? Il me semble que le surrÃĐalisme (compris comme pensÃĐe plutÃīt que comme mouvement, dans l'acception d'une pensÃĐe post-romantique) est une, sinon lâunique, Alma Mater dâune (trÃĻs grande) nÃĐbuleuse influençant peu ou prou toute production artistique jusquâà aujourdâhui, l'ÃĐcho de son big-bang est toujours perceptible comme un fond sonore qui n'en finit pas de s'ÃĐteindreâĶ JâexagÃĻre sans doute beaucoup et l'on mâopposera avec raison que certains mouvements, notamment le cubisme, le futurisme ou encore Dada, sont antÃĐrieurs au surrÃĐalisme, ce que bien ÃĐvidemment je ne conteste pas, que le futurisme exalte le monde moderne (il faudrait excepter ÃĐgalement des dÃĐrives artistiques communistes et fascistesâĶ), mais je crois que le surrÃĐalisme dÃĐfini par Breton est la forme ÃĐcrite, intellectualisÃĐe, politisÃĐe de cette sorte de nÃĐo-romantisme auquel je faisais allusion un peu plus haut1 qui sâoppose, qui rÃĐsiste au mÃĐcanisme induit par ces faits nouveaux en privilÃĐgiant plus ou moins consciemment le mythos au logosâĶ Câest sans doute un point de vue extrÊmement restrictif et une vision quelque peu ÃĐtroite, naÃŊve et lacunaire qui nÃĐcessiteraient moult amÃĐnagements, digressions et mises en perspectivesâĶ mais câest, me semble-t-il, dans cette nÃĐbuleuse intellectuelle ou dans ses marches les plus ÃĐloignÃĐes, dans cette subsomption artistique, que sâest dÃĐveloppÃĐe plus ou moins consciemment et volontairement la pensÃĐe artistique depuis la fin du xixe siÃĻcle.

1) â— ÂŦ Mais considÃĐrer successivement le cubisme, le futurisme et Dada, c'est suivre l'essor d'une idÃĐe qui est actuellement à une certaine hauteur et qui n'attend qu'une impulsion nouvelle pour continuer à dÃĐcrire la courbe qui lui est assignÃĐe. Âŧ

AndrÃĐ Breton, CaractÃĻres de l'ÃĐvolution moderne et de ce qui en participe,

confÃĐrence prononcÃĐe à l'Ateneo, Barcelone, 1922.