Francis-Antoine Conscience

Besançon, 1795 - Luxeuil, 1840

Francis-Antoine Conscience, Besançon, 1795, Luxeuil, 1840, peintre et lithographe, expose sous le nom de Francis de 1795 [?] à 1840

In : Data-Bnf, Francis

Notre camarade d’enfance, Francis Conscience, prenait ses leçons de dessin en même temps que nous chez un vieux professeur, qu’on appelait le père Jourdain. C’était un petit vieillard propret qui, malgré la proclamation de la République, du Consulat et de l’Empire, n’avait pas cessé, par les idées et le costume, d’appartenir à l’ancien régime ; il maniait le pinceau avec une certaine habileté, mais ignorait jusqu’aux plus simples ressources de son art. Il fit sous nos yeux un tableau dans lequel Archimède était représenté dessinant le plan d’une machine sur une belle table Louis XV, à l’aide d’un porte-crayon en or et d’un élégant compas de Paris ! « Si David voyait cette œuvre, disait-il en se pâmant, il la trouverait superbe ! » et il y avait quelque chose de vrai dans cette exclamation enthousiaste. David vint visiter Besançon en 1814 et, comme il se promenait un jour dans la rue Battant, il s’arrêta tout à coup devant l’enseigne de l’hôtel Saint- Pierre : « Voilà, dit-il, à la grande surprise de ceux qui l’accompagnaient, voilà ce que vous avez de plus beau à Besançon. De qui est cette peinture ? » Elle était du père Jourdain.

Conscience, connu comme artiste sous le nom de Francis, devint plus tard un peintre de talent ; il était né avec le génie de la peinture. Doué d’une extrême facilité de conception et d’une étonnante prestesse de main, dès que l’arrangement d’un sujet quelconque était formé dans son cerveau, il le jetait sur la toile aussitôt ; je l’ai vu, pendant un déjeuner chez lui à Paris, quitter trois ou quatre fois la table et ne revenir à sa place que lorsque le tableau nous devenait compréhensible et lorsqu’on pouvait en juger l’effet. Sa main était aussi habile que sa pensée, qu’elle servait merveilleusement ; il avait, de plus, de l’esprit comptant et un talent d’imitation des plus originaux, dont il donna maintes preuves au lycée en saisissant avec une rare finesse les travers, les ridicules de ses professeurs et de ses camarades.

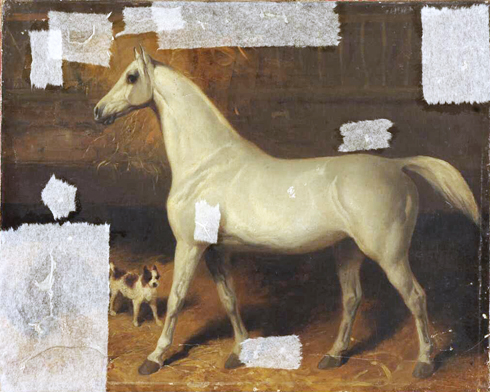

Admirateur fanatique de Géricault, il avait un goût prononcé pour les chevaux, et les jours de sortie il ne connaissait pas de plus grand plaisir que de se promener dans les écuries des gendarmes et d’y dessiner leurs montures dans toutes les attitudes ; à Paris, il assistait exactement aux exercices de Franconi et connaissait les plus belles écuries des hôtels du faubourg Saint-Germain, de la Chaussée d’Antin et du faubourg Saint-Honoré. Tout en prenant des croquis dans les haras, aux courses du Champ de Mars, dans les riches écuries du banquier Hoppe, etc., Conscience travaillait avec J. Gigoux, qui alors, quoique très jeune, était déjà loin d’être un maître vulgaire.

Nous avons, Conscience et moi, suivi toutes nos classes côte à côte, nous étions sur le même banc, en troisième, avec un professeur, méridional pur sang, M. Fontanier, dont le fils, homme d’esprit et de mérite, a marqué dans quelques missions diplomatiques un peu aventureuses. Ce M. Fontanier qui, à un assent de terroir des plus prononcés, joignait une figure de blaireau guettant sa pâture, avait été, de la part de Conscience, l’objet d’une charge fort bouffonne. Le malin élève qui, de mémoire, reproduisait cette charge avec une facilité inouïe, la dessinait partout, tantôt au crayon noir, tantôt au crayon blanc, tantôt au crayon rouge, selon la couleur du fond qu’il rencontrait ; on voyait notre professeur dans toutes les rues, sur les portes des commodités, sur celles des maisons closes et jusque sur celles de la ville !

Le père Fontanier se plaignit souvent, en classe, de cet abus du talent du peintre imberbe qui répondait toujours : « M’sieu, ça n’est pas moi ! » jusqu’au jour où il fut pris par sa victime au moment où il crayonnait l’éternelle charge sur une des portes de l’hôtel de ville. Pour se venger. Conscience dessina M. Fontanier, dansant comme un perdu, la toque sur l’oreille, les plis de sa robe abandonnés au vent, en face d’un essaim de jeunes personnes aux costumes des moins décents. Ces figurines, d’un pied de hauteur, furent découpées et suspendues à de longs fils qu’on accrocha à la voûte de notre salle d’étude. M. Fontanier faillit en avoir une attaque.

Un autre jour, c’était un dimanche, Conscience, au lieu d’aller en promenade avec ses camarades, se faufila dans la classe, planta des petits clous en ligne dans l’épaisseur de la planche sur laquelle nos pieds reposaient et enlaça à ces clous une corde de piano d’un ton aigu qu’il tendit de son mieux. Cette opération terminée, il arma la pointe de son soulier d’un court éperon de plume qu’il avait assujetti dans sa semelle, puis lorsqu’en classe, le lendemain matin, on écoutait une leçon pleine d’intérêt, Conscience attaqua tout à coup la guitare mystérieuse avec son éperon. Arrêté net dans son éloquence, le professeur descendit de sa chaire, fit le tour du banc, ôta et remit vingt fois ses lunettes, mais ne vit rien. Pendant cette inspection de détail, la musique lui donnait de temps à autre une aubade d’honneur et le malheureux y perdit son grec et son latin. Cette plaisanterie dura plusieurs jours, au bout desquels le musicien anonyme fit disparaître son instrument, mais pour prolonger le trouble, il avait allongé démesurément son éperon, et dès qu’il avançait son pied en l’agitant d’une certaine façon, la vue de ce cure-dent pédestre, en nous rappelant la guitare, provoquait chez nous tous un accès de gaieté presque nerveux et qui paraissait d’autant plus extraordinaire à M. Fontanier qu’il ne pouvait ni en voir ni en deviner la cause.

D’un tempérament sec, nerveux, impressionnable, Conscience fit au temps de sa jeunesse plusieurs graves maladies que l’on crut mortelles ; il avait affaibli sa santé robuste par l’abus excessif des liqueurs fortes1

, et aussi pour ne s’être pas toujours contenté de dessiner ses modèles.

Après avoir peint pendant une quinzaine d’années à Paris, où, avec plus de régularité et de persévérance, il aurait pu acquérir un talent de premier ordre et faire une fortune indépendante, il finit par y traîner une vie misérable ; sans le sou, mourant presque de faim, il vint prendre gîte, on n’a jamais trop su pourquoi ni comment, dans une maison mal famée de Luxeuil, où, n’étant plus retenu par les remontrances de ses amis, il s’abandonna crapuleusement à tous les penchants les plus honteux. On le voyait parcourir, en plein jour, les rues de la ville, une bouteille d’eau-de-vie à chaque main, et boire jusqu’au point de tomber sans pouvoir se relever. Sa santé déjà profondément atteinte ne résista pas longtemps à de pareils excès ; il mourut d’une maladie inflammatoire, brûlé, corrodé par l’alcool, vers la fin de 1836.

Armand Marquiset, À travers ma vie, souvenirs classés et annotés, Paris, 1904.

1) ↑— M. Marquiset père, son ancien camarade de collège, lui demandant une fois pourquoi il ne lui faisait que de rares visites, Francis lui répondit, après avoir compté sur ses doigts :« C’est que tu demeures à dix-sept petits verres ! » (Jean Gigoux, Causeries sur les artistes de mon temps, page 220.)

J'ai eu également dans mon enfance, à la même époque, une autre admiration non moins grande pour un artiste qui était bien l'être le plus fantasque du monde. Du reste, mademoiselle de Fauveau était obligée de le tenir à distance depuis un jour qu'il s'était permis d'aller lui faire une visite en entrant par la fenêtre, à l'improviste.

Il s'appelait Francis Conscience. Il dessinait des chevaux et des cavaliers dans toutes les positions avec une facilité étourdissante que je n'ai jamais revue chez personne. Il émerveillait les plus insensibles. Pour moi, Michel-Ange, Léonard de Vinci, tous les maîtres, en un mot, reprenaient vie en lui. Il me donnait la monnaie de ces grands hommes. Quel bonheur de le connaître !

Et puis, il était si peu fier, qu'il me parlait sans façon, comme à tout le monde ! Il me parlait parfois d'un certain Géricault, qui m'intriguait vivement. Quel génie devait donc étre ce Géricault pour mériter de telles louanges de M. Francis, qui, du reste, avait été son élève!

À certains moments, il déclamait tout à coup des vers comme ceux-ci :

La Postérité, sans cervelle,

Me dit « Je l'ai fait avant toi ! »

La plaisante donzelle !

Que ne venait-elle après moi ?

Je l'aurais fait avant elle

Là-dessus, il tournait son chevalet et je pouvais contempler quelque charmante esquisse qu'il avait préparée avant ma visite. ll en recommençait une autre en ma présence. J'admirais ; j'étais empoigné littéralement et je ne manquais pas de demander si je pouvais voir aussi quelque chose de M. Géricault. Alors il prenait un gros rouleau de papier dans un coin de l'atelier et me disait

— « Voilà des Géricault ! »

C'étaient les lithographies publiées par Gihaut.

Ah! pour le coup, j'étais au comble de l'émotion. Un jour, Francis s'en aperçut bien et il me dit :

— « Je suis obligé de sortir ; restez, si vous voulez ; seulement je fermerai la porte à clef. »

Rien ne pouvait M'être plus agréable. Et pourtant, c'était par un beau dimanche de printemps et un soleil bien tentant pour aller courir dans les prés.

À la fin, fatigué de regarder, je me mis à dessiner d'après un des Géricault. Alors je sentis combien M. Francis était dans le vrai, et combien il savait apprécier les maîtres ! Que n'aurais-je pas donné pour avoir une collection de Géricault pareille à la sienne !

© musée des beaux-arts de Besançon,1840.

_Kemble_et_Miss_Smithson_dans-Roméo-et-Juliette.jpg)

Kemble et miss Smithson dans Roméo et Juliette, © BNF, 1827.

Cependant Francis s'était pris au sérieux depuis qu'il m'avait pour élève et que, dans mon enthousiasme, j'avais entraîné avec moi mon camarade le baron Fraguier. Nous dessinions d'après un modèle vivant, et, pour ma part, j'y allais comme un enragé. Mais Francis ne savait pas enseigner ; il ne savait que nous dire qu'il faut dessiner par plans, c'est-à-dire par petits carrés. Voyez si c'était clair ! Car les plans, chacun les entend à sa façon. Il faut donc qu'un maître vous montre la bonne. Malheureusement, dans ce temps-là, les victimes de Géricault, je veux dire les imitateurs maladroits, étaient nombreux. C'était à qui empâterait le plus avec ses petits carrés ! Aux expositions, le jury refusait des centaines de tableaux peints dans ces principes, et pourtant il en restait encore trop. Combien de médiocrités, ce qu'on appelle des croûtons, ont profité de cette recette pour faire de la peinture et se croire des peintres !

Un beau matin, Francis me planta là et partit pour Paris. Mais, peu après, il m'écrivit, me disant de rester à Besançon, où je vivrais heureux à faire des portraits ; car, à Paris, les plus grands artistes végétaient et même mouraient de faim, tant le goût de la peinture était en décadence.

À plusieurs années de là, quand je fus moi-même à Paris, je retrouvai mon Francis. Il vint me surprendre un beau matin, portant sa pierre lithographique sous le bras. Je demeurais alors quai Malaquais. Il se mit à table pour déjeuner ; toujours gai et toujours prodiguant les calembours, comme c'était la mode alors. À la fin, il m'avoua qu'il n'avait plus de chez lui et qu'il ne savait où aller percher ! On lui fit un lit le soir sur le canapé de l'atelier, — en attendant !… Toutefois, trois mois après, sa situation n'avait nullement changé. Il se levait de bon matin et rentrait ponctuellement à huit heures, mais si gai, que je n'y comprenais rien.

J'ai su depuis que c'était grâce à un petit vin blanc du quartier auquel il allait dire deux mots. Il emportait, du reste, une feuille de papier et, avec la plume et l'encre du marchand de vin, il dessinait tout ce qui passait devant la fenêtre homme, femme, chien, cheval, etc...

Il les saisissait à la course, littéralement, avec une telle rapidité, mais une telle bonne foi, que souvent la queue ou même tout le train de derrière du cheval lui manquait si par hasard il avait passé au trot !…

J'ai fait relier en un gros volume in-folio toutes les premières impressions de ces matinées, pour les conserver.

M. Marquiset père, son ancien camarade de collège, lui demandant une fois pourquoi il ne lui faisait que de rares visites, Francis lui répondit, après avoir compté sur ses doigts :

— « C'est que tu demeures à dix-sept petits verres ! »

Jean Gigoux, Causeries sur les artistes de mon temps.